封面新闻记者 柴枫桔

2025年5月20日,“古代水坝工程与人类文明发展”专场研讨会在四川成都举行,从全球视角追溯水坝工程的起源与发展。

“古代水坝工程与人类文明发展”专场研讨会在四川成都举行。图据活动方提供

会上发布良渚遗址水利工程四项共识,实证良渚遗址水利工程的建造年代最早为距今5100年。

四川省都江堰水利发展中心以《超级工程都江堰对人类文明发展的重大影响》为题,首次系统化阐释了都江堰蕴含的“道法自然、天人合一、人水和谐”哲学思想。

良渚遗址水利工程展台。图据活动方提供

发布良渚遗址水利工程四项共识

中华民族治水起源向前推进了1000多年

当天会上,现场发布良渚遗址水利工程四项共识,实证良渚遗址水利工程的建造年代最早为距今5100年,将中华民族治水起源从大禹治水向前推进了1000多年。

共识一指出,良渚遗址水利工程包含目前早期文明考古中规模最大、数量最多的堤坝群,其古城外围水利系统11条水坝总土方量达288万立方米,蓄水量达4600万立方米,随着相关工作的推进,近期又在古城周边发现了 20 多条良渚水坝。远超同期约旦贾瓦古城供水系统(5座水坝)及湖北屈家岭熊家岭水坝,工程体量比古埃及卡法拉大坝大近百倍。

共识二揭示,良渚水利工程体系复杂性与分布范围居同期文明之首。浙江省文物考古研究所研究员王宁远通过遥感与数字高程模型复原发现,良渚人利用天目山-大遮山地形构建梯级拦蓄系统,将人工水坝与自然山体衔接,形成上下两级的蓄水体系,“良渚水利系统是与良渚古城同时规划建造的大型工程,它具有调水、运输、防洪、灌溉综合功能,为良渚古城的建设和运转提供了保障。”

天府良田。图据四川省都江堰水利发展中心

共识三强调,良渚水利设施类型与功能多样性独步全球。南京大学赵晓豹通过中外比较研究,揭示了良渚系统包含水坝、堤防、运河、码头、水门等11类设施,功能覆盖防洪、灌溉、航运、供水,其复杂度远超罗马帝国输水系统。水利部宣传教育中心主任王厚军指出:“相较于两河流域侧重灌溉的治水传统,良渚展现出对水资源的多维利用智慧,这种以系统思维驾驭水环境的实践,不仅塑造了独特的稻作文明形态,更为中华水利文明奠定了技术原型与治理范式。”

共识四则聚焦良渚遗址水利工程为早期文明考古发现中集成最多工程技术的水利工程。河海大学教授袁俊平团队通过实验揭开了良渚“草裹泥”技术的科学内核——用芦苇包裹泥块并以竹篾捆扎,使土体抗剪强度提升6倍,渗透系数提高1个数量级,其纵横堆砌方式使整体承载力达顺缝砌筑的2倍。中国水利水电科学研究院李云鹏团队的数字建模显示,岗公岭水坝在草裹泥与黄土坝壳协同作用下,上游坝坡安全系数达2.0以上,“综合实现了施工效率、结构稳定、挡水效能等方面的平衡,远远超出我们对五千年前水利工程科技的认知”。

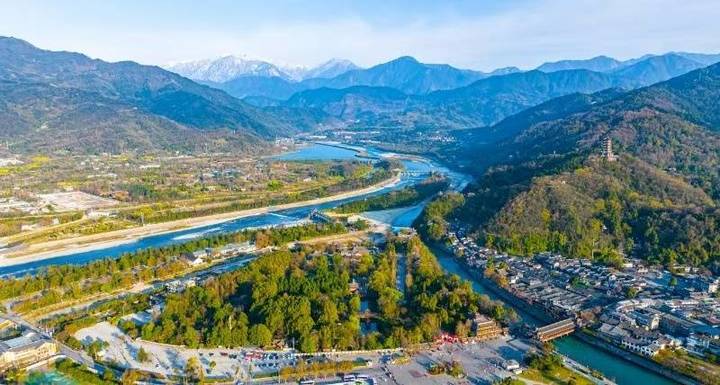

都江堰。图据四川省都江堰水利发展中心

首度系统阐释都江堰治水理念

为全球水利工程提供了东方智慧的范本

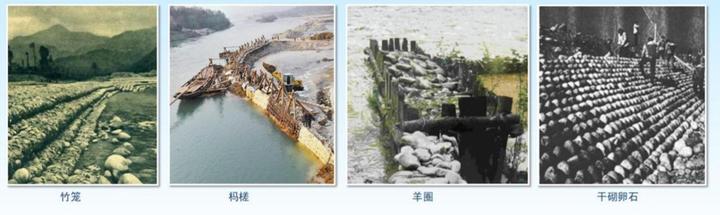

在专家发言环节,四川省都江堰水利发展中心以《超级工程都江堰对人类文明发展的重大影响》为题,首次系统化阐释了都江堰蕴含的“道法自然、天人合一、人水和谐”哲学思想与“乘势利导、因时制宜”治水理念的科学内涵。

都江堰是全世界迄今为止,年代最久、唯一留存、以无坝引水为特征的宏大水利工程。它不仅是由渠首枢纽和灌区水网组成的超级水利工程,也是国家水利风景区高质量发展“标杆景区”,更是世界文化遗产、世界灌溉工程遗产,具有历史、科学、经济、生态、文化等多重价值属性。

都江堰传统四大堰工技术。图据四川省都江堰水利发展中心

报告从都江堰的理念、技术、地位、文化、遗产等5个方面,分享了都江堰对中国和世界的价值,对人类文明发展的贡献和影响。