在成都市新津区花源街道,有这样一对八旬老夫妻,他们是器官和遗体捐献的志愿者,竟还“怂恿”自己的女儿也加入捐献行列,结果大女儿在他们之前成为了志愿者……他们是宋明珍和刘义源,这两位老人用爱与奉献,展现出人性的光辉。

宋明珍(左一)

一则新闻触动,开启捐献之路

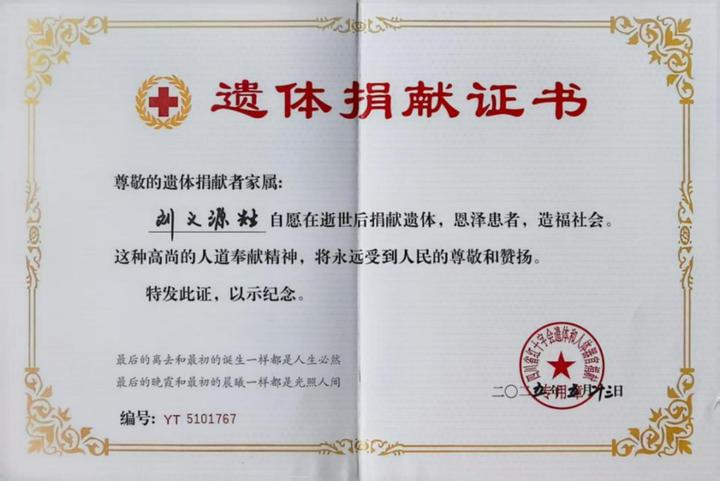

如今,这对自愿捐献器官和遗体的老人中,仅宋明珍健在。她的丈夫刘义源于 5 月 23 日离世后,遗体当即被四川省红十字会派车送往成都医学院消毒封存,他的眼角膜和器官用于救助他人,遗体则供医学教学使用。

为何想到捐献器官和遗体?宋明珍讲述了八年前的往事。

原来,她和老伴是受央视一则新闻的触动。新闻中,一位 18 岁的女孩在生命尽头执意捐献心脏救助一位 76 岁的老人,“女孩的母亲从反对到最终尊重女儿的决定,让那颗鲜活的心脏在陌生老人身上重新跳动。”宋明珍说,看完报道,夫妻俩深受感动,当即决定捐献自身的器官和遗体。

随后,他们通过拨打 114 查到省红十字会的电话,表达了捐献意愿,在填写了相关资料后,正式成为捐献志愿者。

多舛命运中,知识照亮前行路

这位笑容明媚、眼睛笑成月牙儿的老人,已有 85 岁高龄。她黑发利落,皮肤白皙,戴着黑框眼镜,显得精神矍铄。

为什么两位老人看到一则新闻报道就如此毅然决然?这得从宋明珍老人的经历说起。

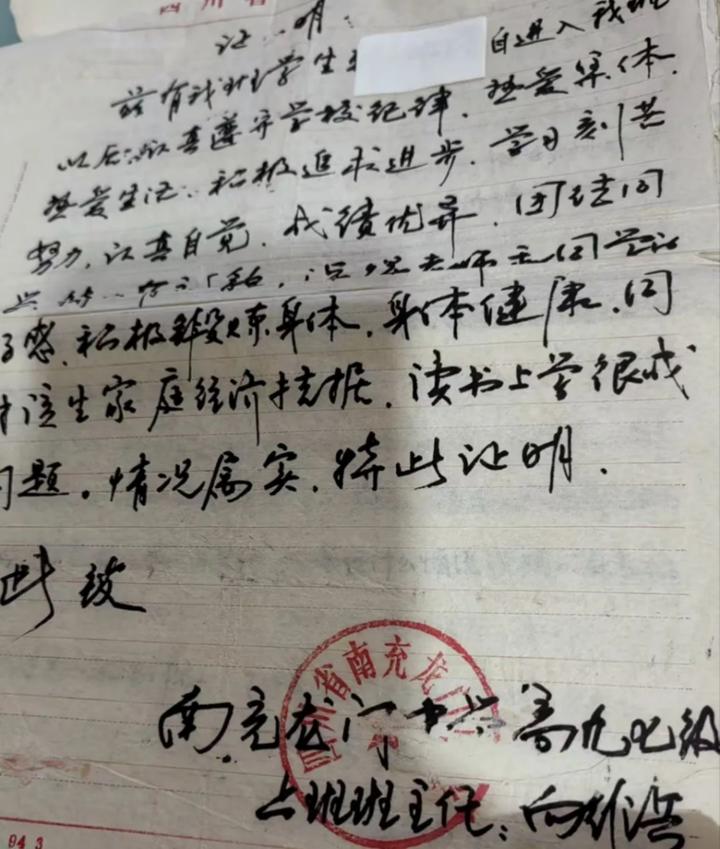

童年的她命运多舛,在养父母家,5 岁多便承担家务,十岁才得以入学,且几度被迫停学,整个青春在半工半读中勉强完成高中学业。

艰苦的岁月里,知识是她内心的光。“我坚信 ‘知识就是铁饭碗’,是改变命运的机会。”她回忆着往事——在学校,成绩优异;在糖厂的工作岗位上,是先进工作者,甚至能操作当时全厂唯一的进口制糖机器……

而为了读书,她毅然放弃糖厂的好待遇,前往财会校深造学习。“这段经历很难忘,或许也塑造了我坚韧不拔、积极向上的品格。”宋明珍说。

乐善好施,传递温暖

在养母的撮合下,她结识了丈夫刘义源,婚后每月 72 元工资要养活全家 7 口人,是单位有名的困难户。但即便如此,他们在子女参加工作后,仍出资帮助十来个贫困高中生完成学业。

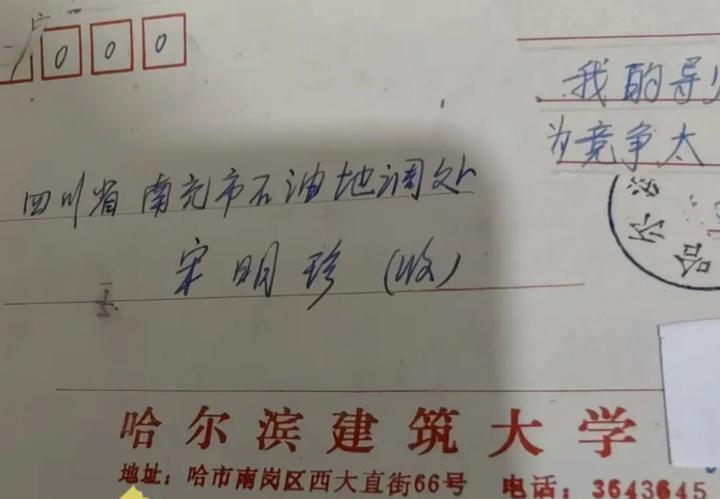

1995 年,她偶然得知南充一户家庭的孩子因家境困难即将放弃高中学业,便二话不说帮孩子交学费,一直资助到大学毕业,且选择 “主动失联”,不希望孩子感谢。

值得一提的是,曾有受助学生找到她家想合影,她还特意对同事说是自己的侄女,其低调与善良令人动容。

不过这一暖心故事还是没有“藏住”——同事从对方口中得知了真相,便将合影和宋明珍资助学生圆梦大学的事迹投稿给《四川日报》刊登。

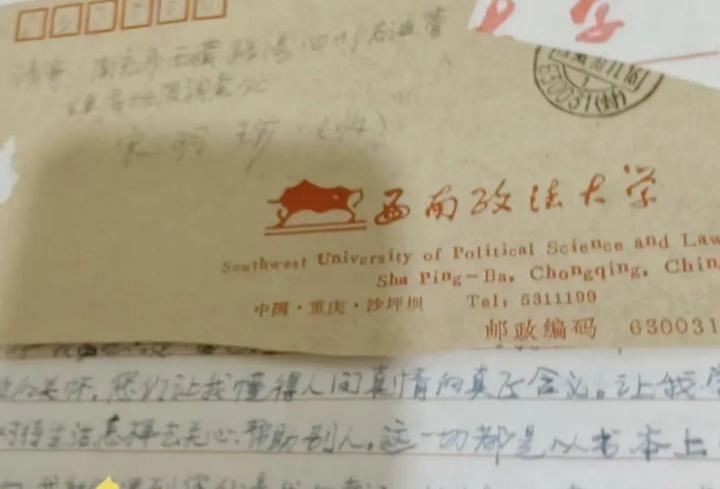

“脑袋聪明又用功读书的娃娃不该失去学习的机会。”这是宋明珍老人常常挂在嘴边的话,她不仅出钱,还时常邮寄日用品、衣服等生活所需。“我资助的娃娃,有考上西北大学的,还有成了哈工大博士的,这些70后的孩子都用知识改变了各自的命运。”

豁达生活,诠释大爱

宋明珍对人生的态度是豁达的,乐观的,笑容常常挂在她脸上。老伴离开后,她生活自理,还学会了使用微信,为生活添加文字和图片备注。虽因早年伤病有腰腿疼的毛病,活动范围多在室内,但她心态豁达,笑容灿烂。

“很多年前,我就跟老伴说好了,哪怕只剩一个人,也要自己坚强,自己过活。”她说,她和老伴早已约定,离世后不搞仪式,遗体直接用于捐献。这种对生命的通透与大爱,令人敬佩。

宋明珍老人的故事,是新津红十字会在推行“桑榆守望”关爱计划、志愿者入户走访中收获的感动。

2025年新津区红十字会精准抓住了社区60岁以上独居老人信息获取难、行动不方便、健康和心理有困扰等痛点,量身打造了健康护航、心灵陪伴、生活帮扶、资源整合四大服务板块,做独居老人的“幸福守护者。

“桑榆守望” 关爱计划成为了独居老人的 “幸福守护者”,也让像宋明珍这样的老人能在温暖的社会关怀中安享晚年。

这位老人用自己的一生诠释了坚韧、善良与大爱,她的故事不仅温暖了人心,也展现了成都这座城市的文明与温度。

周小橙 红星新闻记者雷浩然 图据新津区融媒体中心