“早上七点半送完孩子,八点就到车间缝制布偶耳朵,下午六点能赶回家做饭,还能卡着学校放学时间接娃。”在云南省昭通市巧家县北门安置区毛绒玩具车间,移民陈大姐的缝纫机上贴着弹性排班表。像她这样“送完孩子进车间,放下锅铲踩缝纫”的女工占五成。

去年以来,巧家县启动“家门口的务工车间”试点工作,积极实施“招小商”专项行动,通过盘活闲置资源、延伸产业链条、创新用工模式,探索出一条“务工不出村、挣钱顾两全”的家门口就业新路径。

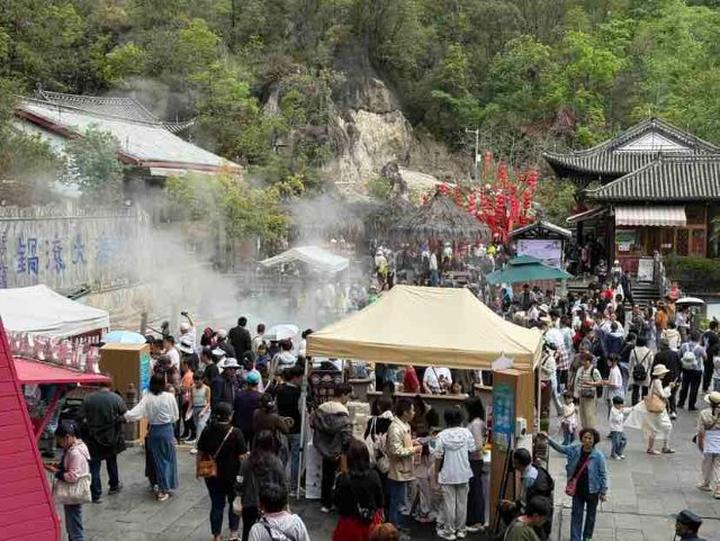

针对移民安置区农贸市场“半年闲、低效转”问题,巧家县精准施策,靶向破解资源闲置与就业需求的结构性矛盾。玉屏街道北门安置区原草莓初加工厂因季节性限制,年闲置期超150天,通过“政府搭台+企业唱戏”模式,改造建成毛绒玩具代加工车间,引进宜宾市蓬利商贸有限公司入驻。仅3个月完成130台缝纫设备投产,生产卡通玩偶、节日礼品等产品3.2万件,带动150人就业,其中移民群众占比超三分之一,闲置资产利用率从不足40%跃升至100%,实现“沉睡资源”向“活力车间”的质变。

“政府将闲置农贸市场改造成‘拎包入驻’的标准化车间,帮我们节省了数百万元硬件投入。移民社区劳动力资源丰富,加上政府提供定向技能培训,用工稳定性远高于其他区域。”企业负责人何世宜表示。

巧家县出台“就地就近创业就业十条措施”政策红利和“以商招商”机制,促成宜宾市蓬利商贸有限公司二期扩产项目落地玉屏街道天生梁子安置区闲置农贸市场,新改造1100平方米缝纫车间,引入智能充棉机、自动化打棉机等设备105套,打造“北门—天生”双厂区协同产业链。目前二期车间已经正式运营,带动移民群众50余人就业。预计2025年5月全面投产后,两个厂区总就业岗位将突破330个,月均产能达12万件,形成“社区即工厂、车间连市场”的产业闭环。

针对留守妇女、陪读家长等群体需求,企业创新推出“弹性务工+居家代工”灵活就业体系。实行按件计酬、自主排班机制,开设“早晚弹性班”,为行动不便人员提供材料上门服务,配套免费技能培训,建立“新手带教—技能提升—多劳多得”成长链。

薪资体系设置阶梯激励,熟练工月均收入3000—5000元,较传统零工收入增长52%。通过“务工顾家两不误”的灵活就业机制,让更多群众在家门口端稳“幸福饭碗”。

[编辑:白至洁]