■ 李兴

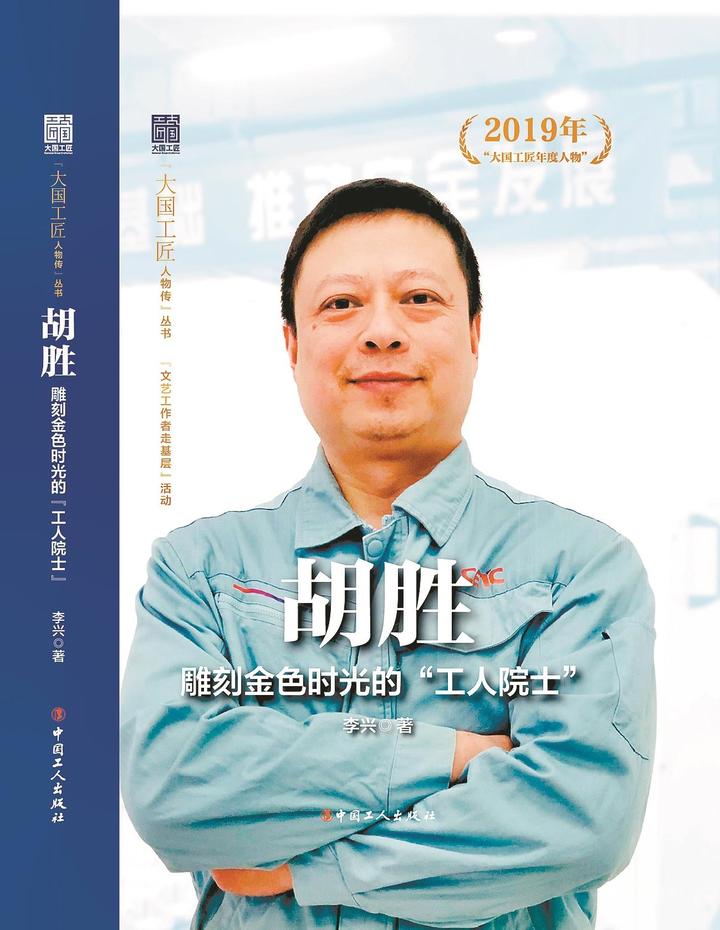

日前,由中国工人出版社出版的《大国工匠人物传》丛书第二辑已经面向全国发行,我所著的报告文学《胡胜:雕刻金色时光的“工人院士”》一书有幸忝列其中。

去年接到撰稿任务时,我便迅速赶往南京采访。

南京的盛夏酷热难耐,由于胡胜工作太忙,我的采访过程算不上顺畅,再加上军工企业存在一些保密要求,这些因素或多或少对我的采访和写稿产生了影响,但这丝毫不影响我对这位被誉为“工人院士”的“大国工匠年度人物” 的敬仰之情。

“大国工匠”往往有着“高大上”的特质,这样的题材很容易写得千篇一律,要写出新意着实不易。在采写之前,我便要求自己一定要写出与众不同的文字。诚实、诚信、诚恳、诚意、真诚、忠诚、坦诚、竭诚…… 这些是我在与诸多熟识胡胜的人交谈时,听到频率很高的词汇。在某个瞬间,我顿悟:何不以“诚”字为轴,为读者呈现出一个亲和、实诚、爱岗敬业,却又功勋卓著的“大国工匠”形象呢?

《说文解字》中有:“诚,信也。从言成声。” 意思是对待他人要诚实、讲信用。《礼记・中庸》中也讲道:“诚者,天之道也;诚之者,人之道也。” 这表明“诚”是天的根本属性,而努力追求达到合乎“诚”的境界则是为人之道。

诚实,应当遵从自己的内心,做到言行一致,既要保证自己不虚假,也不能接受虚假的事物。在创作过程中,我一再提醒自己,胡胜首先是一个真实、真诚的人,“大国工匠”“工人院士” 等称号不过是对他工作业绩的认可,是荣誉的光环罢了。胡胜也多次嘱咐我,千万不要把以往那些拔高的、虚假的报道内容移植到新的文本当中。

“1999年,胡胜因技艺精湛,作为特殊人才被引进到中国电子科技集团公司第十四研究所(以下简称“电子十四所”)。”这是某知名媒体2020年在胡胜获得“大国工匠年度人物”后对他进行宣传报道的内容。面对媒体这般“贴金粉饰”,很多人或许会笑纳,可胡胜并不认同。他觉得宣传报道得客观真实,不能为追求效果随意美化。胡胜称,自己当年技艺精湛是事实,也已是“南京市千名岗位能手”,但并非作为特殊人才被引进,而是主动跳槽而来。人往高处走,他觉得电子十四所这样的军工企业好、有发展前途,就主动投奔了。

刚到电子十四所时,胡胜受命让两台德国进口数控机床运行起来,当时的他几近崩溃,很多人劝他“吃回头草”,回到原单位依旧能鹤立鸡群,但胡胜始终没有放弃。历经千辛万苦,他终于啃下了如同“天书”般的两本英语说明书,如愿加工出了合格的产品。在机床工位上,有多少人能坦然面对日复一日屡败屡战生产出来的一件件废品呢?胡胜可以,因为他心里一直牢记着自己许下的承诺——无论有多艰难,都决不撂挑子,这是他做人做事始终秉持的诚信。有诚信在,就能坚守;有诚信在,就能达成目标。

“不许说谎、不许骂人、不许偷奸耍滑。”这是外公教给胡胜做人的“十四字箴言”。这十四个字,涵盖了文中所有关于“诚”的含义。在胡胜眼中,一生良善、老实巴交的外公就是他的启蒙老师和人生导师。童年时期的胡胜,所受的教育受制于一些主客观因素,但外公赐予他的这个“诚”字,却让他终身受益。人们常说,父母是自己最好的老师,可胡胜却认为外公才是自己最好的老师。由于工作忙或者其他原因,父母没能很好地尽到抚养他的义务,不过胡胜并没有因此而责怪他们。学会独立行走,才会更加敬畏生命;如蝼蚁般坚韧地生存,才能让生活更加真实。在胡胜看来,一片绿叶也可以代表一个春天,即便在狭小的空间里,也能感受到自足。

胡胜夺得全国数控技能大赛第一名后,到手的奖金林林总总加起来有将近7万元,这对于当年收入低、经济困难的他而言,无异于雪中送炭。然而,他却拿出一半来犒劳工友和回馈亲友。胡胜觉得,自己不是一个人在战斗,没有团队的共同努力,没有亲友的大力支持,这笔奖金是拿不到的。懂得分享,才能体现真诚,在金钱面前,更能看出一个人的诚意。

业界有这样一句顺口溜:“紧车工,慢钳工,不紧不慢是铣工,吊儿郎当干电工,不要脸的是焊工(因为要戴面罩)。”意思是说车工是个非常累人的工种,当了车工,不但要受领导制约,还要受工作限制,苦累、枯燥是难以承受之重。和胡胜一起进厂的同班同学,到了第10年,就只剩下胡胜这一棵“独苗”了。

位卑未敢忘事业。胡胜认为,自己身为一名国防军工人,同时更是一位匠人,把手中的活计干好,便是他唯一的使命。既然有些现实困境无法跨越,那他便决定把这份工作当成终生的事业去用心经营。而他对事业的这份执着,充分彰显了胡胜的赤诚与热忱。

“我这一辈子最感激的人是胡胜。”说出这句话的人名叫王诚,是当年班组里唯一的本科生,由于没有正式职工的指标,只能以劳务派遣的临时工身份进厂。王诚学历高、人也机灵,是个可造之才,胡胜决定亲自带他。但王诚毕竟是新手,加工零部件的差错率很高,有几次还因为造成机器故障要被单位追责。追责就意味着留下污点,但不能让这棵好苗子就这样荒废了,胡胜冒着被处分和被罚款的风险,主动把责任揽了下来,承认是自己因操作不当所致。

此后,王诚将对胡胜的感激之情化作工作动力,业务能力提升很快,不到一年就成了胡胜的得力干将。不负胡胜所望,王诚成长为“江苏省技术能手”,并因此直接进入正式编制。胡胜带领的班组之所以多次被所、厂两级评为先进班组,除了他自身过硬的专业技术、埋头苦干的工作作风外,还得益于他诚恳、坦诚所带来的亲和力。不能手里拿着锤子,看什么都是钉子,只有宽厚仁爱,才能与人友好相处,才能实现共赢和多赢。对于自己的问题或过失,胡胜会诚恳地接受领导和同事的批评,坦诚地作出深刻检查。当工友出现工作失误被问责时,胡胜总是率先把责任揽过来,然后和大家一起分析原因,共同进行整改。

热爱不曾衰退,奋斗便不会泯灭,选择了便无悔。那些由苦累铸就的荣誉和光环,不正代表着胡胜这个普通车工的忠诚吗?

具体到每一个人,身上必然会沾上现实的“灰尘”。如果没有丰厚的学识,又缺乏良好的品行,那么天赋和才华必然会受到影响,想要不被淘汰出局,就得秉持“诚”字,重视品德修养。胡胜做任何事看似都没有什么明确目的,其实他心中始终有一个隐形的目标,那就是做任何事都要尽可能做到最好。朝着该走的方向前行,不需要太快,一步一个脚印,永不停歇就行。

胡胜靠着一个“诚”字立身,凭借一个“诚”字行事,收获的是内心的安宁,换来的是他人的敬重,赢得的是自己的事业。他常说:“你以‘诚’交心,别人就会以‘诚’回馈。”

几易其稿,我如果围绕“大国工匠”的“高大上”去写,或许会显得更光鲜亮丽。但是,不尽能全方位地彰显出胡胜的“诚”,我心里那道坎就过不去。如今,这本书已经放在了我的案头,《大国工匠人物传》丛书主编和出版社都给予了较高的评价。这本书还算成功的话,可能是因为我着眼于胡胜“大国工匠”与平常人双重身份的契合点,围绕他身上最为宝贵的那个 “诚”字来谋篇布局、深挖细节的缘故吧。