7月16日,2025“多彩中国云南行”应用新闻传播融媒体实训营师生走进昆明市呈贡区,探访西南联大两处精神坐标冰心默庐与魁阁,感悟“教育救国、学术报国”的时代担当。

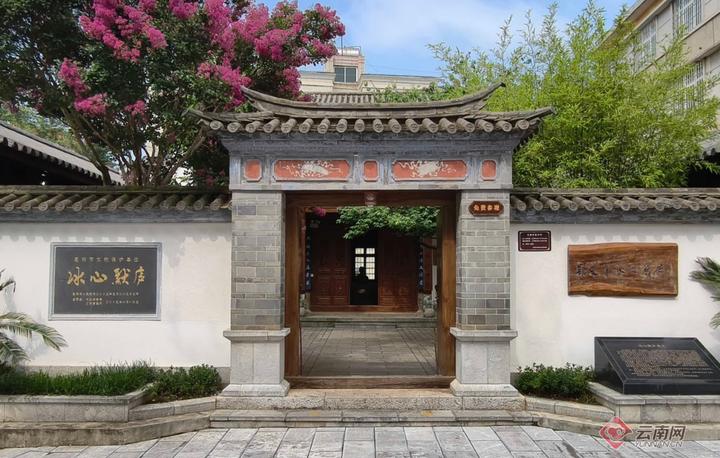

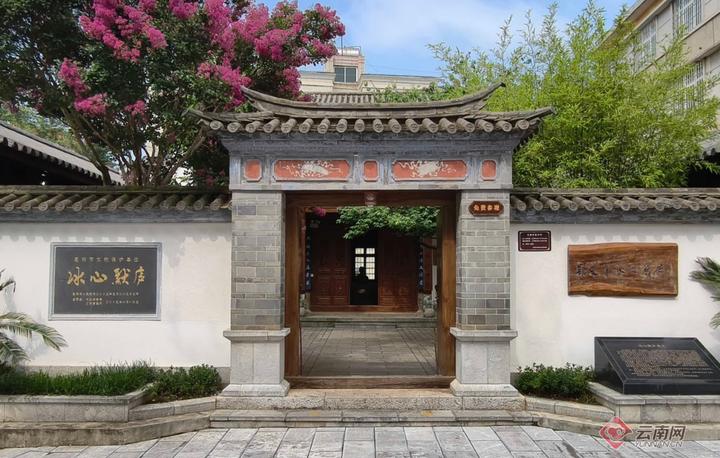

来到冰心默庐,一座古朴典雅的中式传统建筑呈现在眼前。灰瓦歇山顶门廊两侧,白色墙面和灰色砖石立柱相映成趣。左侧嵌有“冰心默庐”的黑色牌匾,右侧挂有木质牌匾和介绍碑,门前灰色石板路延伸入院。这里的一砖一瓦、一草一木,都留存着岁月的痕迹,也承载着冰心等学者深厚的家国情怀。

跟随讲解员的步伐,冰心的生平铺展开来……抗战时期,冰心与丈夫吴文藻南迁至此,将原本名为“华氏墓庐”的宅院更名为“默庐”。尽管生活物资匮乏,可每到周末,就会有梅贻琦、郑天挺、杨振声、罗常培等西南联大知名学者聚集于此,畅谈国事、抒发个人情怀。

这份赤子之心,正是西南联大学术精神的温柔内核,对知识的挚爱让不同学科打破壁垒,对民族的爱让思想凝聚成救国力量。

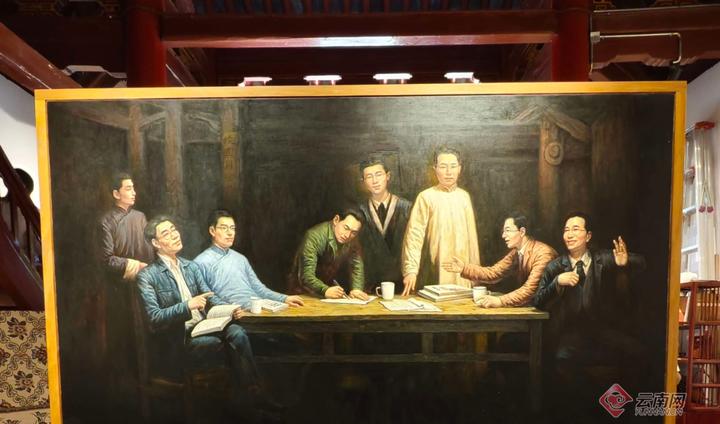

从冰心默庐出发,步行半小时便抵魁阁。魁阁主体建筑矗立,飞檐高高翘起,橙红色琉璃瓦在阳光下熠熠生辉。走进展厅,“云南大学社会系研究室旧址”的牌匾映入眼帘,老式的书桌上,摆放着算盘、油灯、纸张等物品。其中一幅描绘学者研讨的油画,展现了当年的学术氛围。这座看似寻常的建筑,在抗战时期却成为中国社会学研究的重要阵地。

展厅中的结束语:“请把对‘魁阁精神’的感悟和领会带往四方”,这句话所代表的,正是西南联大精神的另一层内核:学术的“实”,立足现实、扎根大地。

默庐的“爱”与魁阁的“实”,就像西南联大精神的一体两面:以爱为纽带,在烽火中凝聚知识分子;以实为根基,让学术研究在中国大地上生长。两处旧址在烽火岁月中共同擎起“刚毅坚卓”的学术火炬。

作者:云南师范大学 闻晟宇

指导教师:杨明月 宋晨