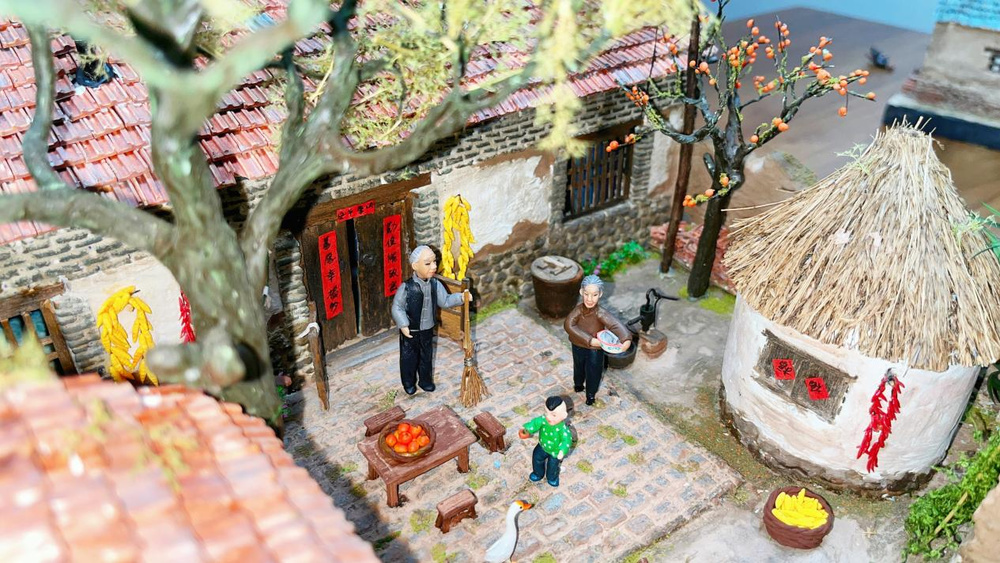

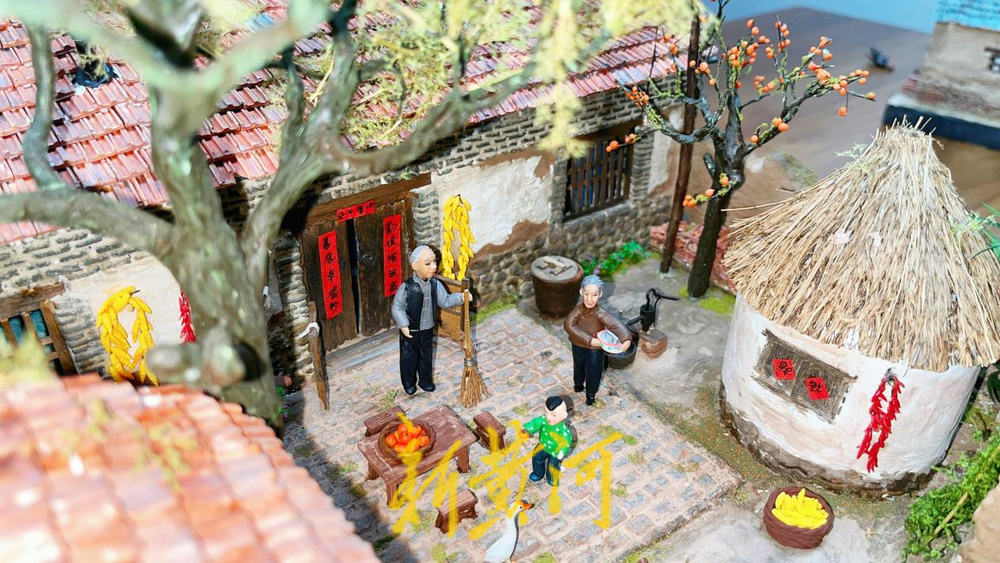

“爷爷”握着扫帚笑意温厚,“奶奶”端着脸盆缓步走来,孩童举着红透的柿子在院里逗弄摇摇摆摆的大鹅。猪圈里哼唧的肥猪、磨盘上浅凹的石痕、井台上斑驳的绳印,还有墙上垂挂的红辣椒与黄玉米,都在一座以1∶30精细比例微缩的老屋里静静舒展。山东省工艺美术大师王国红用颜料晕染土墙的岁月褶皱,以千片瓦砾搭起红顶,把老屋的记忆,悉数锁进这半月捏塑的时光里。

匠心倾注,锁住心底记忆

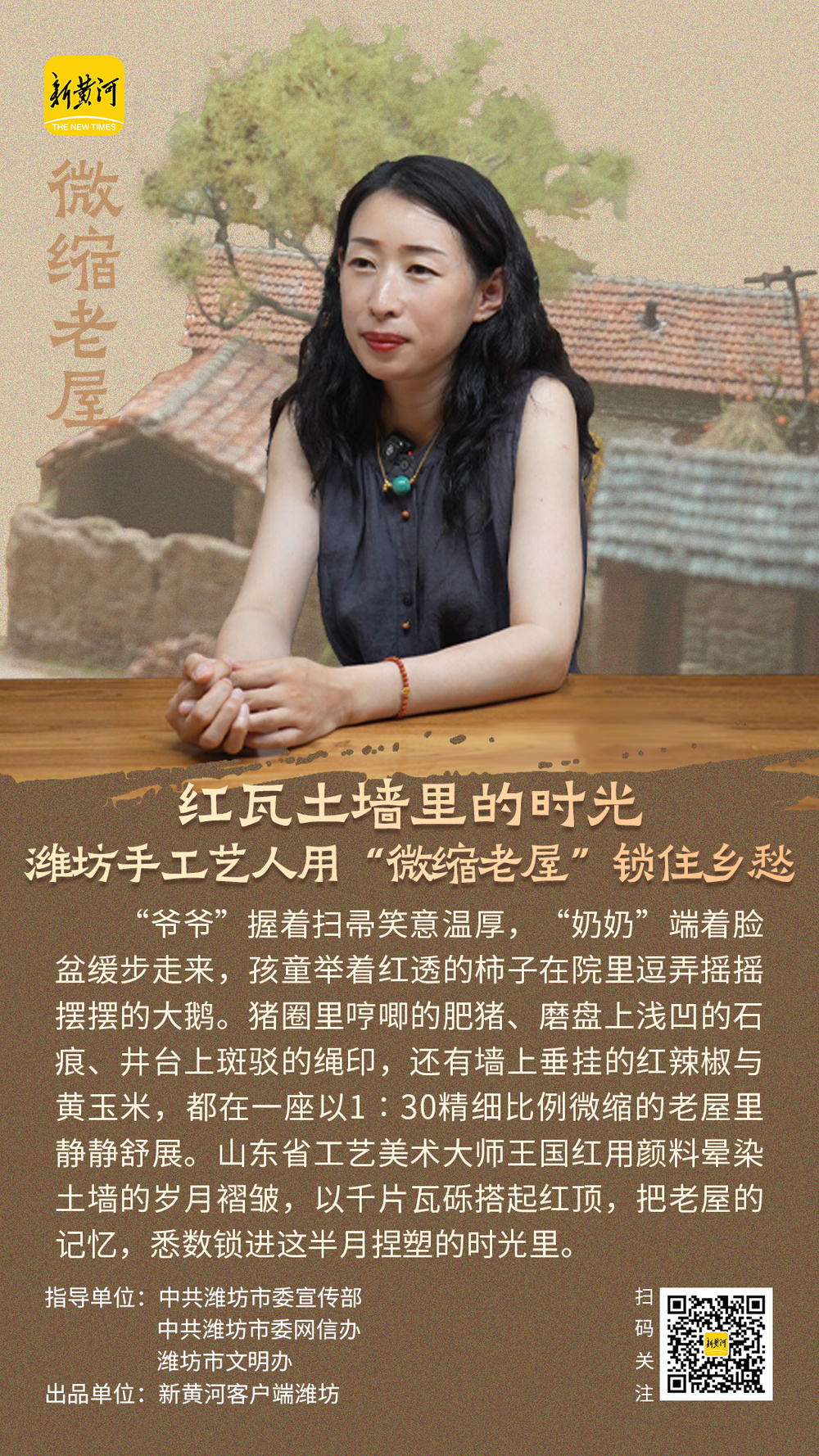

这份对老屋的执念,源于王国红深埋心底的童年记忆。1990年的夏日常常出现在王国红的梦里,那时爷爷的老屋刚换红瓦没几年,青石墙爬满青苔,粮囤的小木窗离地面半尺高,总藏着“躲猫猫”的孩子。“我是跟着爷爷奶奶在老屋里长大的,这里的每处都藏着故事。”王国红指尖抚过模型墙面,斑驳的米黄色调中,蕴含着经过十次调色所注入的匠心温度。“后来,随着村庄的发展,老屋拆了,属于一代人的记忆也在慢慢消失。我做这套场景,就是想把那些要‘溜’走的记忆,攥得紧一点。”王国红在接受采访时说道。

正是带着这份想要留住记忆的决心,王国红成了最较真的“时光工匠”。为了让老屋更坚固,其主体部分采用了模型制作工艺。挤塑板搭起的房架上,1000余片瓦片要一片片翻模,每片瓦片的弧度都参照20世纪90年代的样式;土墙要先刷底色,再点染风雨侵蚀的黑斑,十层颜料才能叠出记忆里被炊烟熏过、被雨水淋过的温润质感。

人物部分则结合了传统的面塑捏制工艺,7毫米的小鹅得捏出绒毛感,5-6厘米的人物脸上要透着慈爱。这些面塑作品已抵近手工极限。“我总觉得,颜色不对,就不是我记忆中的老屋了。”王国红对每一个细节都精益求精,仿佛在进行一场与时光的对话。

面塑是中国传统的民间艺术,看似简单,实则需要极高的技巧和耐心。那些看似简单的搓、揉、捏,实则藏着毫厘把控的力道。轻一分则绒毛软塌,重一分则人物僵硬。在如此小的比例下进行创作,难度更是可想而知。整个作品耗时半个多月完成,王国红把所有感情都揉进了作品里。

一座老屋,装下众人故事

“粮囤门必须离地,这样老鼠爬不进去。”王国红指着模型角落的细节,突然笑了,“小时候钻进去‘躲猫猫’,爷爷总假装找不到,脚步声在院里绕来绕去。”那些藏在记忆褶皱里的细节,那些瓦片边缘磨损的痕迹、鸡群啄食的生动姿态,都在模型里一一复现。

当模型的精准与面塑的温度相遇,这座微缩老屋便有了鲜活的心跳。如今,这微缩场景在展览上总是被围住观看。有人指着粮囤红了眼眶,说自家的老屋也有扇一样的小窗;有人数着瓦片说起自家的院子。年轻的父母则拉着孩子的手,指着磨盘讲起自己小时候偷磨盘上的麦粒吃的趣事,那些乡愁,正顺着模型里的红瓦、土墙、铜盆,一点点唤醒人们心底的记忆。

“原来大家都在找自己的老房子。”王国红看着那些驻足的身影,突然明白,她捏塑的不只是自己的记忆。于是她想要把“记忆定制”做成常事,让溜走的时光停驻,为每座老屋留住独特的故事,或许是屋檐下的那串风铃,或许是院角的那棵石榴树,或许只是母亲总坐在窗边纳鞋底的那把竹椅。

能被记住的时光,从不会真的消失。当千片瓦撑起红顶,当毫米级的笑靥在院中定格,那些记忆深处的乡愁,正顺着手工艺人的指尖,重新流回每个人的心里。因为手作的温度里,藏着时光最该有的模样。王国红用她的双手,不仅留住了自己的童年记忆,也让更多人在触摸记忆的同时,感受到文化的温度与力量。

新黄河客户端:贾秀媛 时鑫垚

美编设计:申笑

编辑:贾秀媛