位于怀柔科学城的轻元素量子材料交叉平台,又“转”出了新成果。科研团队经过精密设计制备,让六方氮化硼材料内部的原子层出现偏转。这个小小的转角,使得六方氮化硼具备了全新能力,有望成为高效极紫外光源及阿秒光源创制的关键材料。近日,相关研究成果在《物理评论快报》发表。

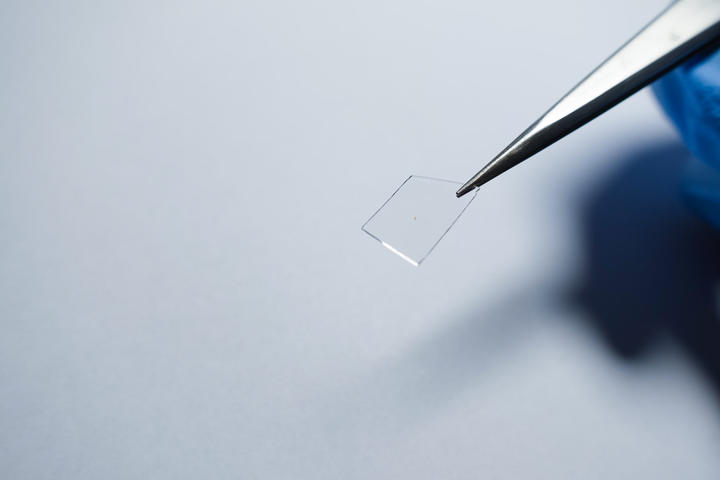

熔融石英基底上的转角氮化硼

一台激光器从能量输入到激光输出,需要经历3个环节:电能进入仪器激发产生的种子光源,通过特定介质在谐振腔内“折返跑”形成共振,最终产出各类不同功能的激光。当前,波长在120纳米以下的极紫外光源很难得到,一般要使用气体或等离子体作为介质,但基于这类介质的激光器系统设备,通常身形庞大复杂却功能简单。如果能找到合适的固体介质,就有可能设计出紧凑、稳定、功能化的固体高效极紫外光源。

轻元素量子材料交叉平台理事长、中国科学院院士王恩哥,平台副主任、北京大学物理学院教授刘开辉团队创造的二维材料界面转角理论,为这个难题找到了答案。

“虽然六方氮化硼属于常见的二维材料,但如果只是简单把氮化硼原子层材料像叠积木一样堆起来,激光穿过时会步调不一致,也就是出现相位失配现象。”刘开辉解释,只有像“拧魔方”一样,将两个原子材料层转动至特定角度,堆叠形成的光学晶体才能减少激光穿过的能量“内耗”,实现相位匹配,输出所需的光。

在怀柔科学城,这款晶体可以依托轻元素量子材料交叉平台稳定产出。在这里,光学晶体拥有了更大的生长空间。“轻元素的相对分子质量较小,以它们作为原材料所能制备的固体并不多见。六方氮化硼就是其中最稳定的固体产物之一,更能耐受高功率的激光照射,特别适用于极紫外光学晶体。”刘开辉介绍,目前,团队已经通过不断地探索,将转角六方氮化硼样品的厚度成功提升至1微米,实现了固体深紫外波段转换效率的最高值。接下来,团队还将继续帮助它“转”向更短波长、更短脉冲,助力极端光源的研发。