新黄河记者:徐敏

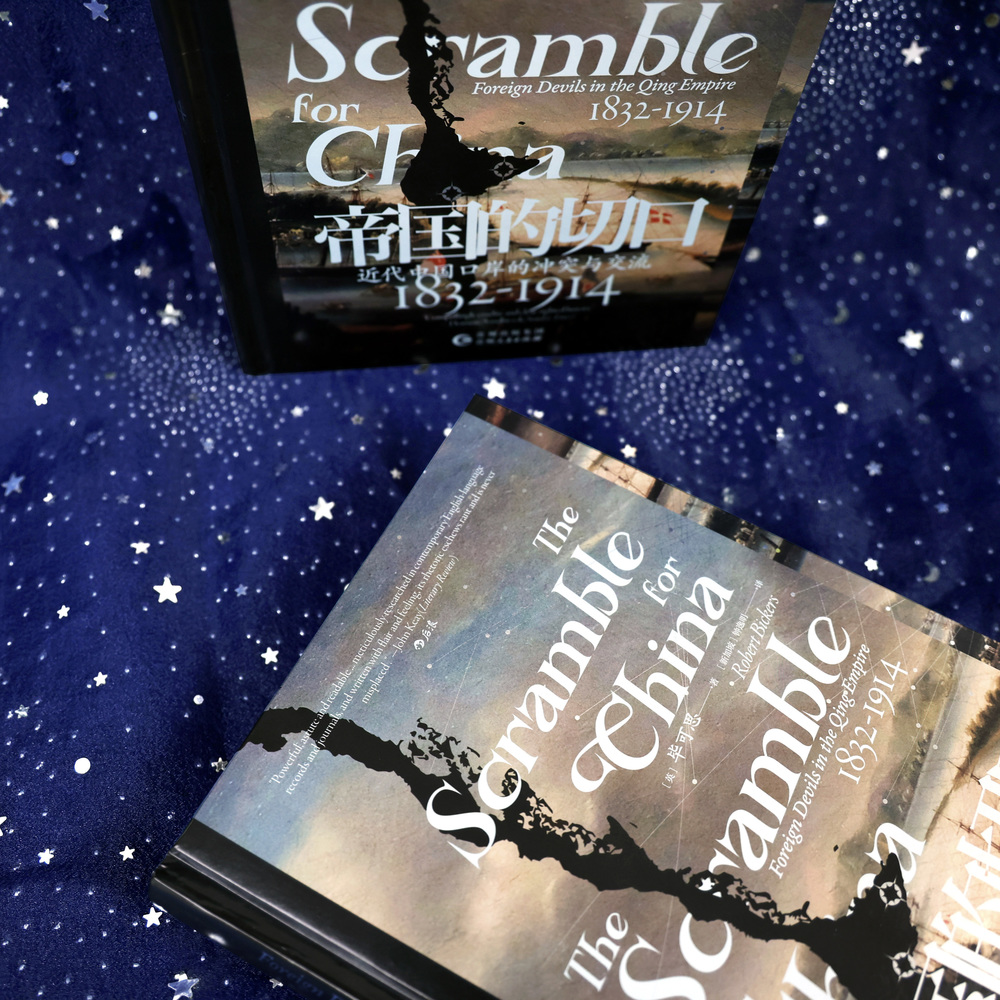

《帝国的切口:近代中国口岸的冲突与交流,1832—1914》(以下简称《帝国的切口》)是一本从通商口岸的视角切入审视近代中国风云变迁的历史类著作。这本书主要从洋人的动机、心理等角度来观察清末这段历史,提供了一种不同于传统本土记录的独特视角。它将中国近代史置于世界史视野之下,考察列强瓜分世界狂潮中,中国近代史作为其中的一部分,有着怎样的意义。

《帝国的切口》从1832年英国通过鸦片贸易逐渐侵蚀清末中国开始,叙述了直到1914年的80多年近代史。当时,清政府关闭国门,与西方仅保持了极少的贸易。英国通过鸦片贸易、发动战争,使得东西方的平衡被打破。西方列强强迫清政府打开国门,签订一系列不平等条约,开放了一系列通商口岸。本书以小见大,通过一个个生动鲜活的故事,展示了租界、通商口岸、海关,乃至整个中国社会的变迁。

这本书的作者是英国历史学者毕可思,英国布里斯托大学历史教授,出生于英国威尔特郡,曾旅居德国、中国香港,并曾任香港大学人文学院教授。专研中国近代史、中英殖民史。译者是祖籍潮汕的新加坡人钟逸明,北京大学历史系博士研究生,研究兴趣包括中国现代史和华人华侨史。

《帝国的切口》使用大量第一手资料,从国家层面到个人野心,面面俱到。

书中使用的论据都是当时在华洋人的日记、与亲人的书信、留存的报刊及档案等。不仅展示了西方列强在国家层面企图从中国获得什么,也细致描写了鼓动侵华的战争贩子个人的政治野心。这个视角既不是费正清“冲击—回应”的延伸,也不是柯文“中国中心观”的后续,它更像是对这两种范式的补遗。这是以往近代史读物中不多见的。

另外,这本书通过具体人物和事件,生动还原历史细节,可读性强。书中没有抽象的历史概念和宏大的叙事,本书通过一个个具体的人物和事件、丰富的细节,以小见大,直观地呈现当时社会和人物的真实面貌。

《星期日泰晤士报》评价这本书:“令人信服而又博学的作者,清晰细致的历史学著作。”

编辑:任晓斐 校对:杨荷放