新黄河记者:江丹

2024年12月,春节——中国人庆祝传统新年的社会实践被列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录,也就是说,今年的春节将是首个“人类非遗版”春节。

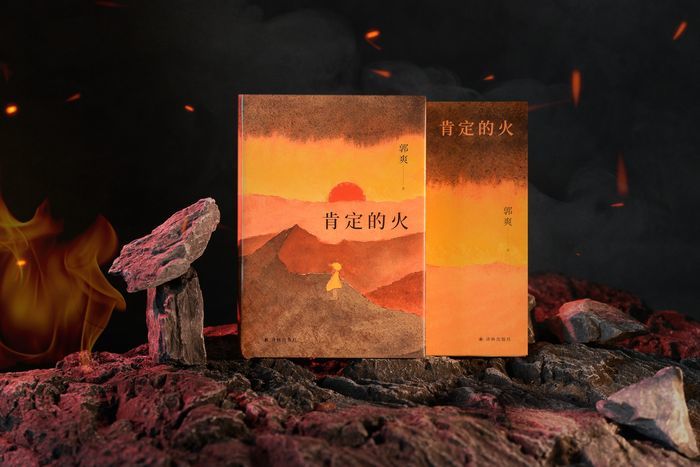

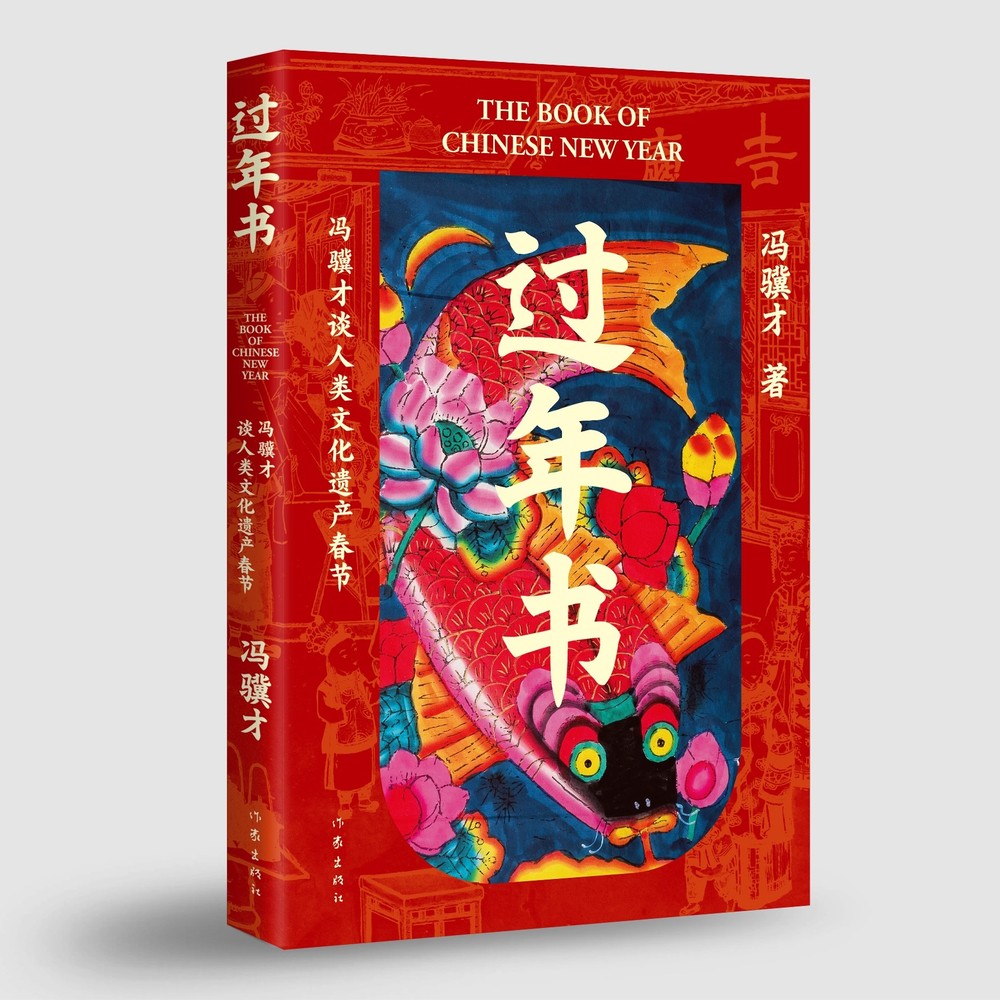

前不久,“春节”申遗的推荐者、著名作家、文化学者冯骥才关于春节的应景之作《过年书》与读者见面。书中既有关于年的抒情散文,也有关于年的所思所想,还有对年文化的抢救以及思辨、见解和建议等。

很多作家都曾书写“过年”。在他们的春节叙事里,儿时无忧无虑的快乐、仪式感满满的年夜饭,是其中最为隆重的内容。

《过年书》内页

《过年书》内页

不能失掉这么美好的东西

2024年12月4日,在巴拉圭亚松森举行的联合国教科文组织保护非物质文化遗产政府间委员会第19届常会上,中国申报的“春节——中国人庆祝传统新年的社会实践”正式列入人类非物质文化遗产代表作名录。

著名作家、文化学者冯骥才是“春节”申遗的推荐者,他第一时间编著了《过年书》,收录《过年》《花脸》《春节八事》等50余篇文章,其中既有关于年的抒情散文,也有关于年的所思所想,还有对年文化的抢救以及思辨、见解和建议等,多方面介绍春节习俗,阐述春节文化。

“近年来,我特别想编一本书,即《过年书》。因为我写了太多的关于年的文字,小说散文也好,随笔杂文也好。我是从农耕时代过来的人,对年的情怀和记忆太深。年是中国生活和文化中太陈太浓太烈太醇的一缸老酒,而且没有一个中国人没尝过。”冯骥才如是介绍编著《过年书》的初衷。

冯骥才认为:“在中国人过的所有传统节日中,春节是中华民族最具生活情感与生活理想的节日。”他解释,年恰逢冬去春来的节点,承载着人们对新一年的热望。在深厚斑斓的春节文化里,团圆、祈福和迎春是最为关键的三个主题,人们借过年以抚慰乡愁,期待美好开端,迎接大自然新的馈赠。

20世纪初,由于社会生活发生一系列变化,冯骥才意识到“年味”变淡,并为之忧虑,“生活不能不知不觉失掉了这么美好的东西。”他关注春节这一节日在时代中出现的种种新现象,比如春晚、春运、春联和“福”字的正确粘贴方式等,为之撰写了一系列文章。冯骥才还对年会、窗花、年画等一系列重要的年俗进行田野抢救,比如他组织了为期十年的年画普查,完成所有重要年画产地档案的采集和编制,建立中国木版年画数据库和研究中心。在自己的生活里,冯骥才也尤其重视春节,腊月中旬后,他便会写福字、春联与吉语,送给友人,或自己贴在屋内、门外,“以贺佳节。”

为了“加强年的本身”,冯骥才还做了两件事。据其介绍,一是向国家建议除夕放假,而是建议将春节申请为世界文化遗产。众所周知,除夕已被纳入春节假期,而“春节”也已申遗成功。

“近四十年来,写年、说年、谈年、论年,是我的工作的一部分。于是,我很想把它们汇编一起,看看年的当代兴衰与走向,也反省一下自己的行为是否得力。”冯骥才在《过年书》中写道。

《过年书》内页

《过年书》内页

认知中国人最直接的文化窗口

春节——中国人庆祝传统新年的社会实践被列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录后,冯骥才在推动这项工作中的一份推荐材料,即专家知情同意证明,也随之披露。

冯骥才在其中如是介绍春节:“春节的时间跨度从农历腊月底直至转年的正月十五。其间各种年俗绵延不绝;从庙会、社火、戏剧、音乐、游艺,到年画、窗花、福字、春联、年夜饭等等,不胜枚举。春节的习俗既有程序性和仪式感,也有人们即兴的发挥。人们对生活的理想与愿望是春节民俗核心的内容,比如幸福、平安、和睦、健康、圆满,以及家庭的团圆。为此,春节是熟悉和认知中国人最直接的文化窗口,是最具中华文化的传统节日。”

随着春节的临近,这些纸面上的介绍将一一在现实中发生。在《过年书》中,冯骥才也从亲身经历出发,写了不少具体的年俗,比如在厨房里给灶王摆供,小孩特别喜欢其中的糖瓜,还有年底的卫生大扫除、贴年画等。“大人们用被单和旧报纸蒙盖屋中所有的家具,用头巾或一块布蒙住自己的脑袋,将鸡毛掸子或扫帚绑在竹竿前端,在屋顶上划来划去,清除边边角角的蜘蛛网和灰尘;跟着把所有窗子都擦得几乎看不见玻璃,好像伸手就能摸到窗外的景物。”《过年书》中写道。

年夜饭是过年的重头戏之一。冯骥才在书中回忆儿时过年的情景时也写道,“年夜饭必定要最丰盛,餐桌上一定要摆上宁波老家传统的‘冯家鸭’,还有年糕汤、雪菜黄鱼、苔条花生。”即便过去这么多年后,年夜饭依然有根脉的意义。近些年的春运大潮中,有一支老年人队伍,他们离开家乡去往孩子工作的城市团圆,而他们为孩子准备的年夜饭里通常就会有一道代表家乡的菜。

冯骥才关于儿时过年的回忆里,有一段特别有意思。“对于孩子们,过年还有一件平时连想也不敢想的美事,就是无论怎么喊怎么叫怎么闹,大人也不管。不会训斥你,更不会打你。过年是神仙当家的特殊的日子,连父亲平日的一脸正经也给夺走了。过年只准笑、不准哭,不能吓唬孩子,更不能打孩子,所以这几天可以放开手脚地胡闹。”结果有一年的年初二,冯骥才在客厅闹过了头,把一个贵重的百蝶瓶打碎了。“父亲脸色都青了,但他居然忍下来没说我一句。可等过了年,赶到我调皮惹祸的当口,把我狠打一顿,我感到了有几下是与百蝶瓶有关。”

《过年书》内页

《过年书》内页

好好过年

除了冯骥才和《过年书》,还有很多作家写过春节。

比如丰子恺的散文《过年》被编成了绘本,向儿童读者介绍过去的过年故事。丰子恺是浙江人,在他的回忆里,“腊月二十三晚上送灶,之后家中就忙着打年糕”,要做两枕三尺长的“当家年糕”,红糖的、白糖的。

老舍的散文《北京的春节》也被编成了绘本。在老舍的笔下,“除夕真热闹”,到处是年菜的香味,门外贴好红红的对联,屋里贴好各色年画,灯火通宵。

莫言的最新散文集《不被大风吹倒》中,也收录了一篇关于春节的文章,即《过去的年》。其中关于过年习俗的描写,山东读者或许会感到尤其熟悉。比如辞灶仪式,“那就是在饺子出锅时,先盛出两碗供在灶台上,然后烧半刀黄表纸,把那张灶马也一起焚烧。焚烧完毕,将饺子汤淋一点儿在纸灰上,然后磕一个头,就算祭灶完毕。”

细细梳理作家关于春节的书写会发现,无论是北方还是南方,儿时关于春节的记忆是其中重要的一部分。正如冯骥才在《过年书》中所写,“儿时最快乐的日子是过年。”在中国人的生活记忆中,儿时过年是难以磨灭的景象,在一场盛大的仪式里肆无忌惮地玩闹。“不管贫富,一般人儿时的年总还能无忧无虑,因为生活的愁苦都被大人藏在自己身上了。”《过年书》中写道。

此外,年夜饭也是不可不写的内容。丰盛抑或简单,都包含着人们对过年这件事的敬重。作家蒋韵在《北方厨房:一个家庭的烹饪史》中就写了奶奶做假鱼肚这道年夜饭大菜的情景,全程没有一个关于神情的词,但是奶奶做这道菜时的严肃认真跃然纸上,“到腊月里,年根下,时辰到了,找来一只大盆,把风干透彻却也是浑身蒙尘的它们集合起来,烧一大锅滚烫的碱水,倒进盆里浸泡一夜,就像发海参。然后就是一遍一遍地反复清洗。每一条每一块,都要用刷子刷,用镊子拔掉毛根……然后,切成合适的大小,控干水分,烧一锅热油,炸。炸到猪皮表面金黄卷曲而起泡。……接下来,是要用砂锅吊一锅好汤,鸡汤、骨汤,都可以,把炸好的猪皮下进去,和火腿、蛋饺、面筋、玉兰片等食材文火慢煨……”饮食是大事,更是过年里的大事,而对待年夜饭,人们更是不会轻慢。

今年的春节是首个“人类非遗版”春节,热闹的民俗节目已经开始预告,年夜饭也已经筹备起来,孩子对过年的期待一天比一天强烈。无论即将过去的一年里发生了些什么,此时此刻,人人都在想:好好过年。

编辑:徐征 校对:刘恬