新黄河记者:徐敏

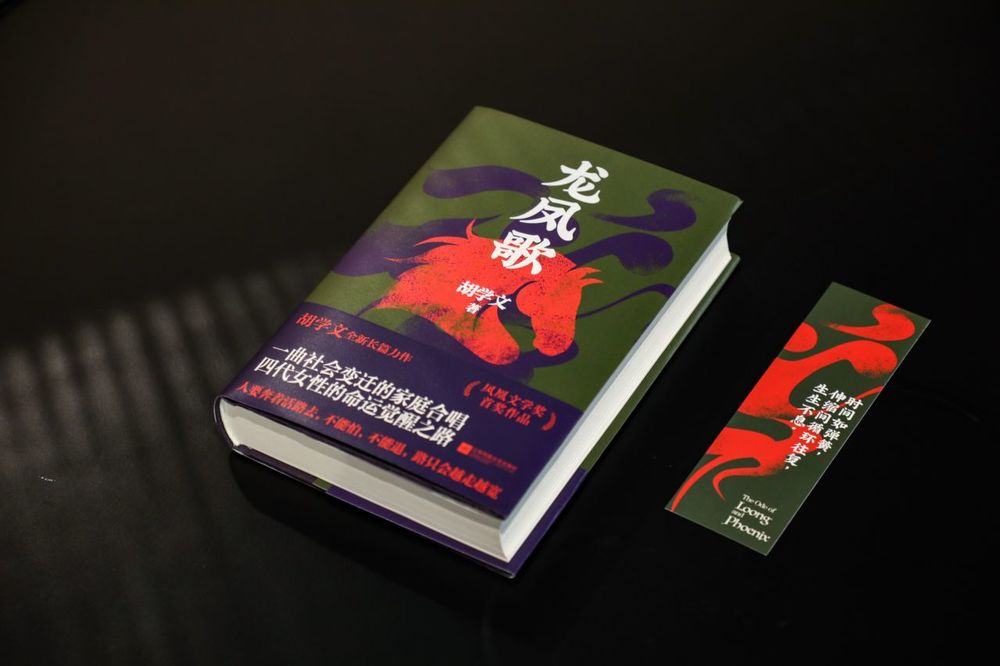

近日,著名作家胡学文在江苏凤凰文艺出版社出版了长篇小说《龙凤歌》。这部小说以中国北方县域乡村为背景,讲述了马家和朱家几代人的身世命运与人生悲欢,重点讲述朱灯和朱红这一对龙凤胎的人生故事,艺术化地呈现人们在时代之河漂泊之中做出的种种选择。

当年,马秋月因一匹枣红马与朱光明结缘,诞下龙凤胎。朱灯性情温和,行事谨慎,以中专生身份实现“农转非”,此后人生顺遂,从公办教师到县长秘书、报社主任;朱红性格刚毅,敢爱敢恨,在婚姻破裂后毅然投身服装事业,并培养一双儿女成才。母亲马秋月在朱灯、朱红的成长过程中有着典型中国式家长的期待和寄托,内心往往陷入自我编织的牢笼。朱灯、朱红兄妹迥异的性格形成了截然不同的命运走向,谱写出一曲“龙凤歌”。小说也反映了广大农二代、三代在城市化进程中的选择、坚守、命运流转。

大地上,总有一些灵魂在沉默,也有一些灵魂在呐喊。《龙凤歌》里,一个个人物的困境其实超越了他们面对的具体的社会问题,而指向更普世的生存困局。

从《有生》中国式“百年孤独”的历史书写,到《龙凤歌》充满梦幻与浪漫的平民现实主义,胡学文一直保持着旺盛的创作生命力,为中国现实主义文学的谱系涂上了瑰丽色彩。

通过书写女性,更有效地探测世界

记者:《龙凤歌》四十余万字,时间跨度达八十年,讲述了马家和朱家几代人的命运悲欢。一部如此厚重的文学作品想必需要很多年构思和完善,请谈谈《龙凤歌》的构思过程。

胡学文:日常生活中,如果有写作的想法我会写到一个本子上。有的想法随着时间流逝死掉了,有的会慢慢生根发芽移到脑子里,在脑子里长到一定程度就到心里,到了心里就是我写出的时候。

《龙凤歌》是直接种到心里的,那是2011年。所以我说这部小说是“北方怀胎,南方分娩”。2021年我从河北搬到江苏,早上六点半从石家庄的小区出门,到南京小区的门是晚上七点半,东西搬上楼九点半了。那时候我五十多岁,但不觉得累。2021年,写《龙凤歌》的想法已经怀了10年了,但还没有生它的念头。2022年初,我每天6点起床出去快步走,有一天起来之后天气不好,我看着外面,看着看着就有了像是孕妇才有的阵痛感,我知道我要开始写这部小说了。

《龙凤歌》是我人生的潜心之作,也是人生的辉煌之作,或者在前行中不断回望、在回望中不断前行的作品。

记者:《龙凤歌》中,无疑是女性角色更令读者印象深刻,如果让我排序的话应该依次是马秋月、朱红、麻婆子。《有生》中更是塑造了一名“大女主”祖奶。不同于其他乡土文学,作为一名男性作家,您为何重点塑造女性,让女性成为一部部文学作品的压轴角色?

胡学文:回顾我小说中的人物,男性也很多,比如《有生》里的祖奶,她嫁过三个丈夫,而她接生时,对孕妇的丈夫着墨也挺多,甚至超过孕妇本人。可读者认可度高、令他们难忘、反复提到的多是女性,如《有生》里的如花、麦香、宋慧等。可能是我塑造的女性形象更鲜明吧。

我对女性有天然的亲近感,比如和父母的关系,和母亲是零距离,什么话都敢和她讲,也乐意和她倾诉,和父亲的相处则有一定的距离,言说总有所保留。而少年时代,我接触的女性也更多一些,与她们相处,更有安全感。这种情感影响了我,潜意识里对女性人物有着相当程度的偏爱。

在不自觉外,也有更多主动的选择。比如《有生》中作为接生婆的祖奶,作为妻子和母亲的马秋月,必须是女性,只能是女性。文学是世界的神经,而女性更为敏感,塑造女性形象,可更直接更有效地探测这个世界,几乎可以说没有死角。我想,这是我让女性成为作品压轴角色的重要原因,也是首要原因。

其次,写女性,更能写出情感的波澜和心理的深度。文学是需要描述外部的肉眼可见的世界,这个世界辽阔、宏大、庞杂,值得书写,但肉眼所见的世界往往是不真实的,是虚幻的,或者说被某些看不见的茧包裹着,我们看到的大半是假象。相反,难以碰触的心理世界却是真实的,一定程度上讲,须要通过心理这个通道去瞭望、感知外部世界,才能看到真实的一面。心理世界并不小,它和外部世界一样幽深、复杂、神秘,尤其是女性的心理,因而更值得书写。

记者:接着上一个问题,很多读者与您讨论过马秋月(主要是母亲的角色)和麻婆子(其身上的神秘色彩)这两个人物。对我来说更能共情的却是朱红。我认为当一个女性很坚韧很要强背后一定有她的辛酸无奈,我甚至觉得朱红承担的比马秋月更多。请您再谈谈朱红这个人物。

胡学文:在这一点上,我们的感觉是一样的。马秋月是最让我牵挂的人物,而朱红最让我心痛。谈朱红,不得不说我们的生活,甚至骨子里的偏见,即重男轻女。历史上向来如此,现在仍然存在,特别是乡村。这样的歧见使女性天生处于不利地位。比如龙凤胎中的朱红,她健康、聪慧、灵秀,如果和同胞哥哥有着同样的学习机会,她一定比朱灯出色。朱灯跃出龙门,最后也不过是报社供职,若是朱红从乡村出来,定如凤凰一样翔于高空,令人瞩目。

生活中有太多这样的朱红了,我写出来的只是其中一个。为什么不是朱灯辍学,而是朱红?因为朱灯有着天生优先权,她没有。她也不甘的,小说中唯一写朱红哭泣就是她送朱灯回校的路上。朱灯提出自己务农,她去上学时,她没同意。虽然她很想,但她深知那不可能。如若那样,骨折的马秋月心也会粉碎。朱红的悲哀在于,她一边反抗,一边认可或屈从。在那样的环境里,纵使朱红这样要强的性格,也难以我行我素。

但朱红毕竟是朱红,除了不和朱灯争,把朱灯推出乡村外,其他的一切她绝不退让。婚姻自主,为此不惜和母亲冲突,不惜一切代价。遗憾的是,她的丈夫刘长腿是一个极糟糕的人。有读者问,为什么把朱红写得这么苦,这么不幸。我的回答是真金不怕火炼,恰恰是为了淬炼她。她是无奈的,但她绝不悲也绝不惨,至少她没觉得悲惨。相比婚姻的不如意,她在事业上光彩得多。

朱灯没有成为大价值体系中的龙,而朱红是称得上凤凰的。作为写作者,也是对强加于她的负担的弥补吧。

要说马秋月也疼爱自己的女儿的,但和疼爱儿子相比,就差了些。小说中有许多偏心的描述,根深蒂固,恐怕马秋月自己都难以察觉的。所以,母子关系永远大于、重于母女关系。朱灯占尽了天时地利人和,朱红太吃亏了,从另一个角度讲,这亏也成就了她。

作家胡学文

作家胡学文

情感和精神与北方大地链接更深

记者:非常喜欢《龙凤歌》上部深深扎根大地的乡村生活底色,从容而沧桑。可否谈谈您的真实生活经历以及精神上与大地的链接?

胡学文:我的生活经历挺简单的。20世纪80年代中期,我初中毕业,考上了张北师范。毕业后,我分配到沽源县白土夭中学任语文老师,后调至沽源第四中学,同样是语文老师。1996年调入县教育局从事教育行政工作。从90年代开始,我陆续发表了一些中短篇,2002年调入张家口文联从事专业创作。再后调入河北省作协,2021年调至江苏。

在一个地方待久了,就不那么敏感了,敏感不存,对作家不是什么好事,很可能再无产出。当然,因人而异,有些作家一生就在一个地方,仍能写出巨著。我身上缺乏冒险精神,生活没有大起大落,基本中规中矩的,但我耽于幻想,喜欢改变。这是我调动的缘由之一。

虽然在南方生活了,但我写作的背景和环境仍放在北方大地,一来我在北方生活多年,熟悉北方尤其是坝上的环境,自然、地理、饮食、风俗、习惯,哪怕写一棵树的外貌和长相,心里也踏实,写起来得心应手,不会担心走偏。二来情感、精神上与北方大地更接近,更有血缘关系,写北方更有激情,起码目前是这样。我写过不少与乡土有关的小说,但视角是不一样的,其变化是由站在乡土打量世界,到站在外部打量乡土,再到乡土和外部世界互望。离开北方,我认为自己会多一重视角,同样是站在外部,从南方凝望北方和在他处该是不同的。再者,南方无论作为地理的存在还是文化的存在,都有可能成为我创作的资源,至少能提供一定的滋养。

记者:几十年来,乡土文学应该是当代文学中作品众多,也取得了很大成就的写作门类。发展到今天,您觉得乡土文学还能如何书写才能抵达更高的高度?还有什么可以拓展创新之处?

胡学文:《龙凤歌》上部的故事基本是发生在乡村的,但说心里话,我并没有把它作为一部乡土小说去构建。我写的就是一部命运之书,其中人物不过是生活在乡村而已。倒不是我对乡土的情感有所淡化和偏移,不是的,现在没有,将来也不会。而恰恰是情感太深,我担心自己写成一部“典型的纯粹的”乡土小说,这就与初衷背离了,所以下半部的场景马上跳转,进入城中。当然,一个原因是人物离开了乡土,我也只得追随人物挪转视线。就上部而言,我钟情乡土,其一因人物的命运与乡土有着极大极深甚至是决定性的关系。比如马秋月,我必须真实还原,其二,我有意对多年生活的乡村进行一次告别式的书写,有意写得细了些。

现在来谈你的问题,乡土文学如何书写才能达到更高的高度,我不是很明确很有信心,甚至是矛盾的。作家应该靠作品立身,而不是借由嘴巴传递。但现在谈这个问题,我只能靠嘴巴,哈哈。我觉得一是对乡土要重新定义,农民、土地、村庄这些传统意义上的命名已不符合今天乡村的现状了,农民可能住在城里,而住在乡村(多半是暂住),耕种土地的人不再是农民,至少我了解的,相当程度上是。所以,我提出大乡土的概念,也就是从文化角度去命名。二是观照视角要变,老眼光恐怕跟不上时代了。第三,更重要的,还是艺术形式的创新,是怎么写的问题。在怎么写的问题上,永远有拓展空间。只要不被外界绑架覆盖,就有成功的可能。

所有的念头和想法均藏于字里行间

记者:相比于很多读者谈到的枣红马,我对书中白兔这个意象印象更深刻,它让我想到了《有生》中的蚂蚁。请谈谈小说中融入的白兔意象还有什么特别的蕴意吗?您似乎很喜欢将动物放置到小说中承担一定的“氛围感”的作用?

胡学文:我不只喜欢在小说中写动物,还喜欢放置植物。比如《龙凤歌》的第一章就写了出村路上的蒲公英、马兰、菊花、大蓟等,是为了描写环境,但不止于此,别有他意。相比静止的植物,动物因其灵动,更能让读者注意到。

白兔意象的作用,读者可以有自己的理解,我不想把自己的想法强加于读者。有细心的读者发现朱丹出生于1975年,是属兔的。还有读者说中国神话中,在月宫中与嫦娥做伴的是一只玉兔,而马秋月名字带月,和月宫有着对应关系。朱丹其实是玉兔下凡,所以早晚要上天的,马秋月梦游追兔有着神示的意味。

写作多年,我交了许多未曾谋面的朋友,他们有着丰富的想象能力和超常的解读能力。我不否认,任何一种都有其道理。我只是想说,在设置白兔这个意象时,确实受到了包括嫦娥奔月在内的中国神话的影响,少年时代的文学滋养不多,却是深入骨骼相伴终生的。

此外,我还对多重宇宙着迷,甚至痴迷。所以,白兔是在传统文化与现代科学“合力”中孕育出来的,我心目中的嫦娥和玉兔既可在月宫徜徉,也可到其他星球旅行,因为她和它有着飞翔的能力,甚至如神仙那样腾云驾雾,随时可以从一个星球到另一个星球。所有的念头和想法均藏于字里行间。

记者:您的文字绵密而厚重,还有着来自大地的朴拙和蓬勃,我想这是一种具有经典气象的文学作品。请问在您的阅读和写作经历中,有没有受过古今中外哪位作家的深刻影响?

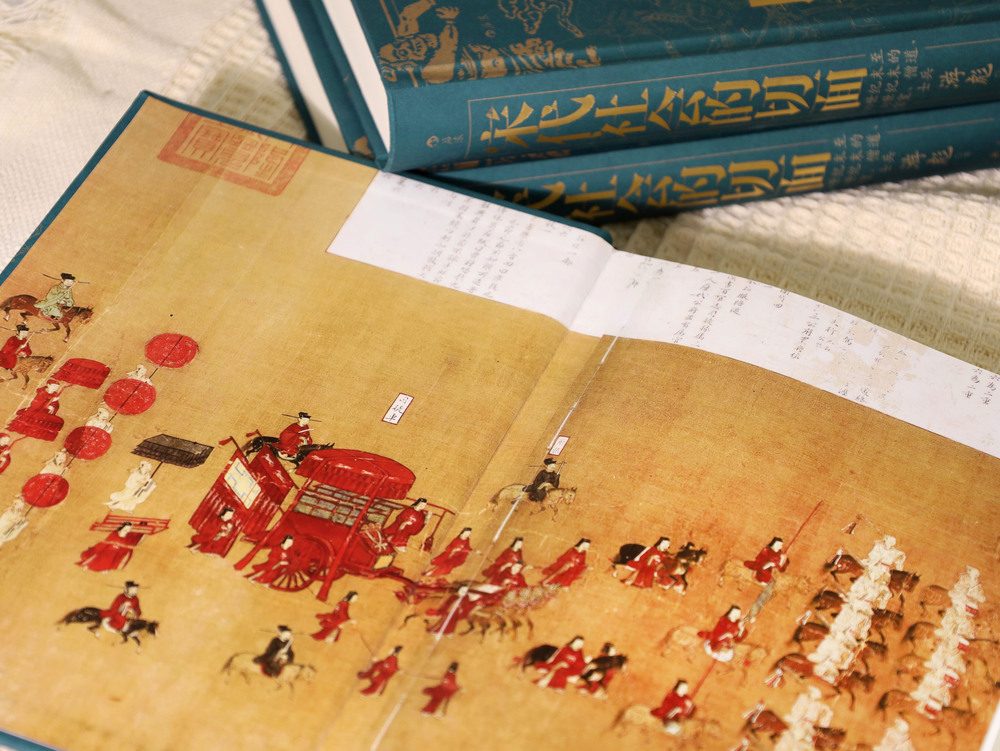

胡学文:中国的四大古典名著我都喜欢,另外还有蒲松龄的《聊斋志异》,现当代作家我喜欢的也很多。外国作家,我最早阅读的是俄罗斯文学,如陀思妥耶夫斯基、托尔斯泰、果戈理。阅读卡尔维诺、博尔赫斯、马尔克斯、福克纳是后来了。另有一些作家,像卡达莱,阅读就更晚了。

他们都是我喜欢的作家,但要我说出受哪位作家的影响最深,恐怕说不出来,他们对我都产生过影响。

编辑:任晓斐 校对:杨荷放