新黄河记者:江丹

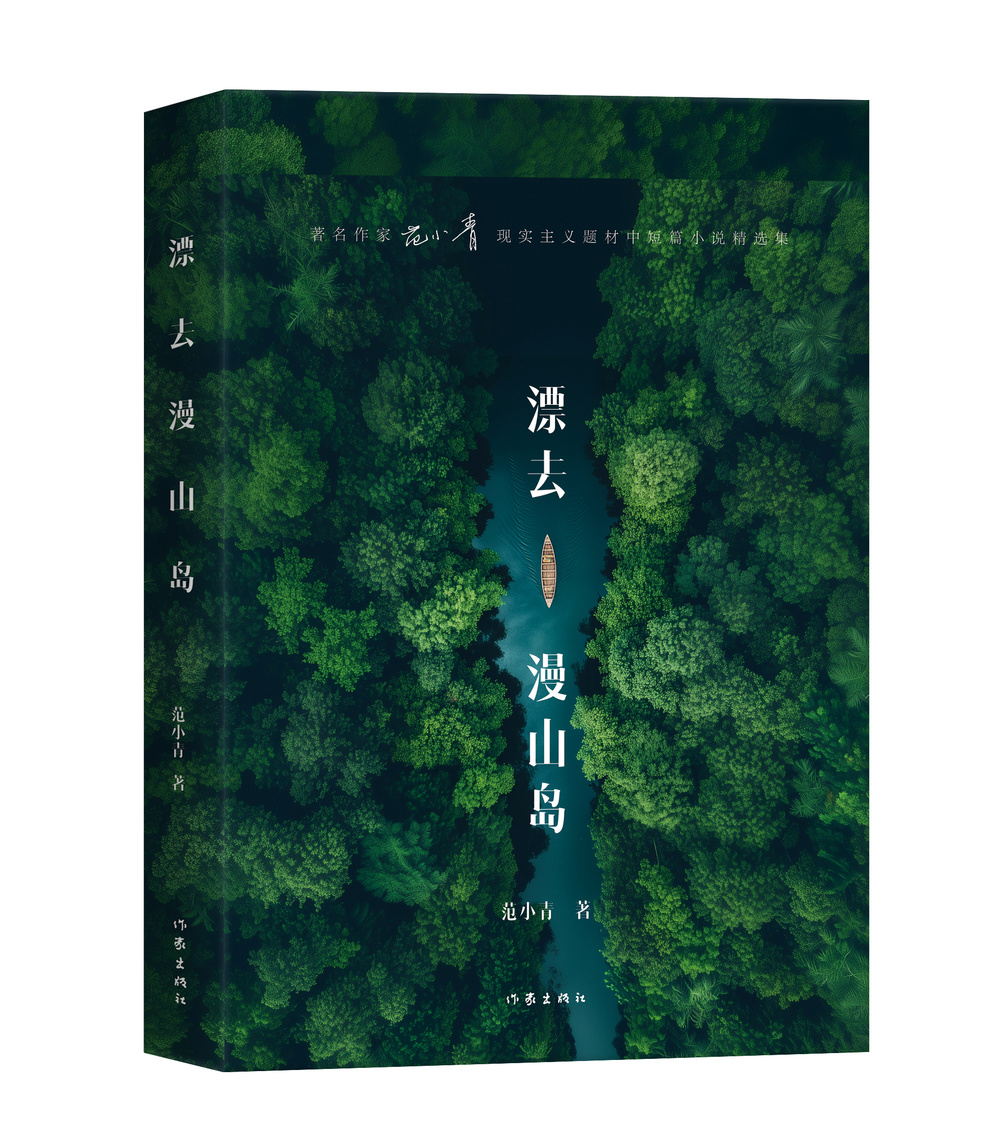

范小青的小说集《漂去漫山岛》,好看。

在这部小说集里,“我是谁”成为真正的问题。

比如在同名篇《漂去漫山岛》中,“我”不得不陪妻女进行一场旅行。由于导游和司机沟通得不够具体,旅行团被送错了码头。原本要去漂山岛的一群人将错就错,来到了漫山岛。实际上,大部分人并没有意识到目的地的错误,大家自顾自看手机,看大海,吃吃喝喝,发朋友圈,甚至为其中出现的各种偏差找到合理化的解释,坚持认为自己去的就是原定的目的地漂山岛。“我”向妻子展示自己途中拍的照片,而“我是谁”的问题也在此生成:“我把手机交给我老婆,我老婆看了看我在船上拍的陈导的侧影,说,咦,你这张照片不错,有点文艺腔调,谁帮你拍的?”

在这篇小说里,“我是谁”的疑惑其实无处不在。比如一开始热心帮忙推荐旅行线路的“老蔡”,“我”以为他是做旅行社的,而旅行社导游却说他去年离职了。再比如在大巴车上相遇的老刘与老马,他们亲热得跟多年未见的老友无异,老马却突然疑惑了,他记得半年前在单位群里看到消息说老刘已经去世了,可眼前的这个老刘又是谁?老刘也疑惑了,自己明明有身份证,可是在这辆大巴车上,他却无法向老马证明自己就是老刘。

在小说集收录的其他作品里也可以看到这种身份的错位。比如在开篇的《我在你的空间里》,“我”在一次跟团旅行中上错了车,可是无人在意,还被卷入了一场风波。跟《漂去漫山岛》那一篇里的老刘一样,“我”也陷入了自证的困境。一番波折后,“我”又被拉回到那辆错误的车上,而之前与自己搭讪过的一位乘客却消失了,就像从来没有出现过,更为荒诞的是,“我”最后发现自己其实没有上错车。“我”之前在向警察说明遭遇时,警察回应:“谁不是把自己活成了故事呢。”所有人都是故事里的人,即便是同一个故事,不同的人根据不同的需要删减着出场的人物和故事的内容。

《似曾相识谁归来》中,“我”以为“我”是罗知青,可在一次追债过程中,他们却说“我”就是那个被追债的陈金生。多年前,罗知青掉下了河,陈金生跳下河去救,“我”被救了上来,但他们都说罗知青淹死了,捡回一条命的陈金生从那开始也失常了。那么“我”到底是谁,“我”是坚持做罗知青,还是向他们妥协去做陈金生?

“我是谁?”对于这个问题,自我与他者,究竟谁才能提供正确答案,而我们真的需要一个正确答案吗?在现实生活中,我们同样有无数身份错位的时刻,可是如果它不曾危及利益或者秩序,或者其他,我们就不会追问答案,得过且过,与之同时,我们也会发现,“我”甚至不是任何范围区域的中心,“我”只是这个庞大社会机器里的一部分,是无数个混乱场景里的一部分。就像小说里,“我是谁”有那么重要吗,“我”依然追不回借出去的钱,“我”依然要陪家人去旅行,“我”依然会完成一个又一个文学作品,“我”依然无法消解儿女渐行渐远的晚年孤独……

通过《漂去漫山岛》这部小说集,范小青为读者制造了一些陌生感。其中有“我”对“我是谁”的陌生感,因为《漂去漫山岛》我们才再次想起这个经典的问题并自问;其中也有作者与作品之间的陌生感,如果不是对范小青有所了解的读者,很难把这些小说与一位女性作家联系起来,因为它们叙事的语言和逻辑太像男作家的手笔,而且里面的主人公也大多是男性。值得注意的是,这些陌生感恰恰来自范小青对生活的熟悉感,从中足以见得她与生活的关系之密切。要知道,对今天很多功成名就的作家而言,生活早已经不能被称为生活。他们被太多东西包围着,失去了生活原有且应有的广阔,看不到路过的人。

《漂去漫山岛》的最后一篇是中篇小说《渐行渐远》,主人公是一位失去老伴的老头。他倔强,但是他孤独,就像我们在真正的生活里见到的很多老头一样。他混淆了骗子小马与护工小马,那是“难得”愿意主动出现在他身边的两个年轻人。小说的结尾,在公园长椅上等待小马的老头,会让很多读者想起等待戈多的流浪汉。

“戈多”是谁,“小马”是谁,“我”是谁?都是说不清的问题。

编辑:徐征 校对:杨荷放