新黄河记者:江丹

在这个荔枝成熟的季节,电影《长安的荔枝》即将上映,而就在前不久,剧版《长安的荔枝》刚刚结束。

无论是饮食生活还是文化生活,荔枝都是当下热度最高的话题之一。由于影视剧的热播,它跳出“一骑红尘妃子笑,无人知是荔枝来”“日啖荔枝三百颗,不辞长作岭南人”这些熟悉的诗词,用一种鲜活的方式带人们走进历史。

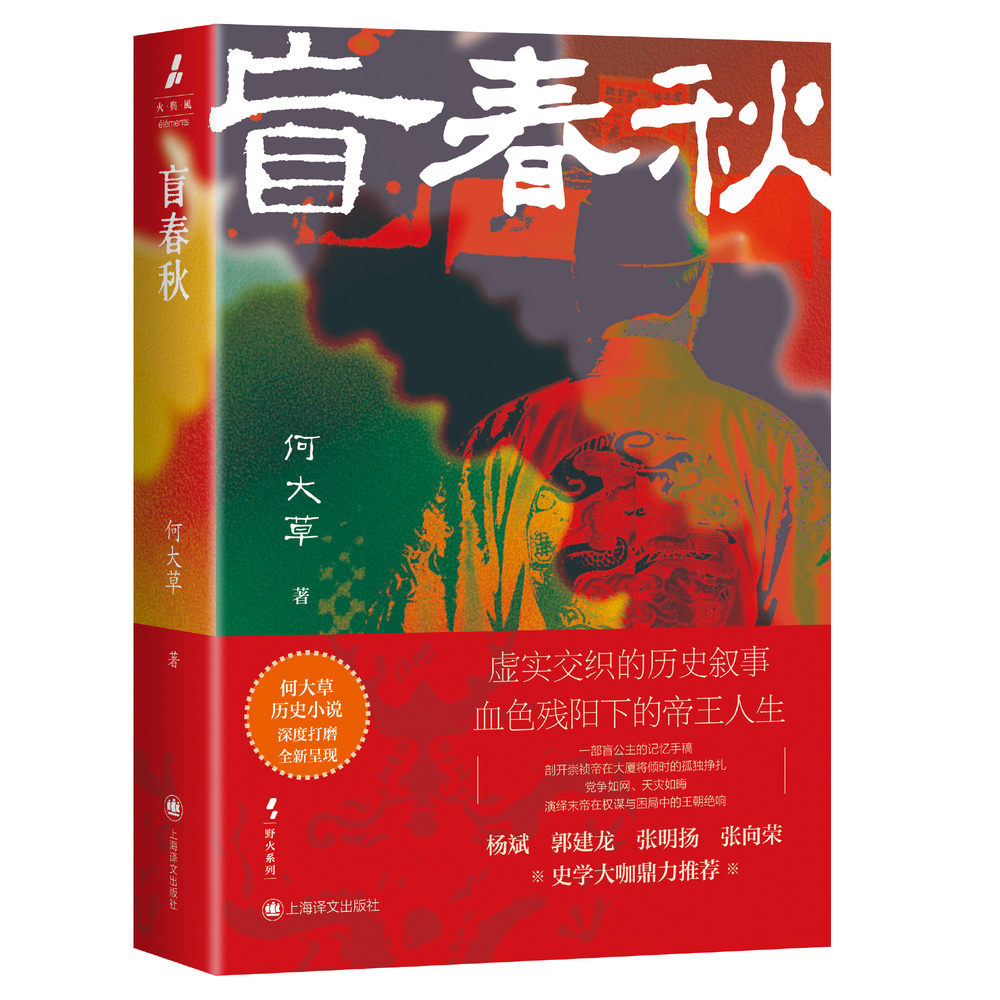

电影《长安的荔枝》海报

电影《长安的荔枝》海报

汉武帝的荔枝移植计划

《长安的荔枝》刚刚播出时,到底如何成功运送新鲜荔枝就引得网友大开脑洞。其中有网友提出疑问:为什么不能把荔枝树从岭南移植到长安?

不是没有移植过。

据记载秦汉都城建设的古代地理著作《三辅黄图》,汉武帝就曾尝试移植荔枝。汉武帝破南越后,在上林苑建扶荔宫,用来栽植在南方所得的奇草异木,其中当然也有荔枝。司马相如在他那篇盛大壮丽的《上林赋》中,也写到了荔枝,它和枇杷、杨梅、橙子等一起栽植于此。

可是,由于南北自然条件差异,古代种植技术有限,这些移植的荔枝无一成活。据《三辅黄图》:“荔枝自交趾移植百株于庭,无一生者,连年犹移植不息。后数岁,偶一株稍茂,终无华实,帝亦珍惜之。一旦萎死,守吏坐诛者数十人,遂不复莳矣。”在当时的交通运输条件下,百株荔枝树从南方到达北方,中间定然耗费大量人力、物力。栽植之后必然也是小心翼翼,精心呵护,养护人员的生命与荔枝树的生命紧紧捆绑。

汉武帝的荔枝移植计划没有成功,而这在某种程度上也让荔枝在北方继续保持着它的稀缺、神秘,以及珍贵。

“灼灼若朝霞之映日,离离如繁星之著天。皮似丹罽,肤若明珰。润侔和璧,奇喻五璜。仰叹丽表,俯尝嘉味。口含甘液,心受芳气。”东汉文学家王逸为荔枝作赋,赞美这种水果的样貌和味道。在王逸眼里,大片成熟的荔枝挂在树上犹如日出时的霞云,它的表皮像红色的毛毡,内里白润如珠玉,吃一颗更是甜进心里。

据山东大学刘俞廷的博士论文《历代辞赋中的饮食书写研究》,诸多文人曾为荔枝作赋写诗。南北朝刘霁在《咏荔枝诗》中写它的珍美,“良由自远致,含滋不留齿。”唐代文学家张九龄在《荔枝赋(并序)》中更是对荔枝的方方面面娓娓道来,“朱苞剖,明珰出,冏然数寸,犹不可匹。未玉齿而殆销,虽琼浆而可轶。”白居易在《题郡中荔枝诗十八韵兼寄万州杨八使君》中则写:“润胜莲生水,鲜逾橘得霜。”

“……其中很多美味的水果由岭南地区上贡到中土权力中心,这些远道而来的难得美味,让有幸得以一尝的文人念念不忘,让未曾得尝的文人们也心向往之。因此在文学作品中,这些水果留下了鲜明的印记,荔枝便是其中最具代表性的一种。”《历代辞赋中的饮食书写研究》中解释。

荔枝与政治关系暧昧

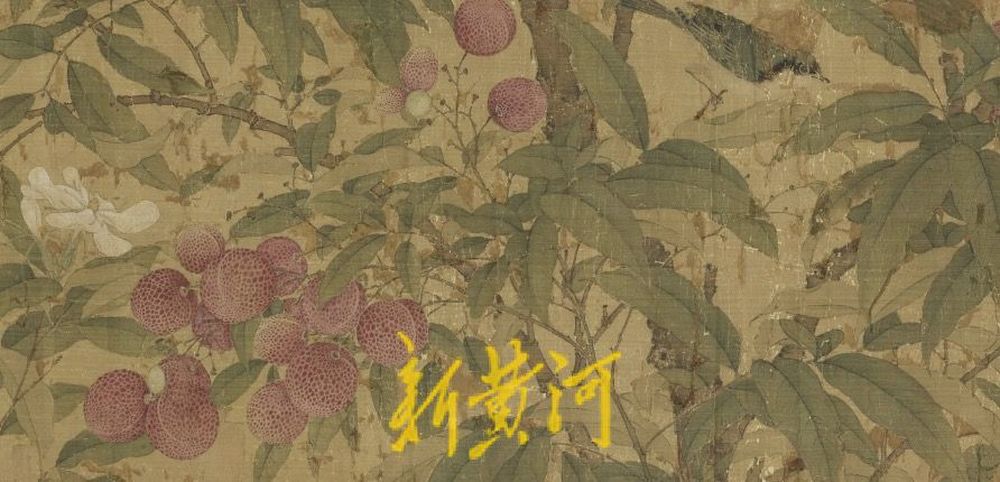

汉武帝没做成的这件事,宋徽宗做成了,并且还把荔枝画进了画里。据西安美术学院麻延章的博士论文《宋画草木志略》,宋徽宗赵佶在《写生翎毛图》画的荔枝树硕果累累,生机盎然,而且细节丰富。论文分析,图中的荔枝之枝、叶、果如此“真实”,“非亲见写生所不可得。”当时的相关文献显示,宋徽宗的御苑中的确种着荔枝,而且还是结果的荔枝。比如陆游在《老学庵笔记》中写道:“宣和中,保和殿下种荔枝,成实。徽庙手摘,以赐燕帅王安中。”

《写生翎毛图》局部

《写生翎毛图》局部

宋徽宗所生活的东京也就是今天的河南开封,其自然条件也不适宜荔枝的生长。那么宋徽宗的那些荔枝树又是如何生长、结果的呢?据后来南宋时期编纂的地方志《淳熙三山志》,这些荔枝树是带果移植的,“宣和间,以小株结实者置瓦器中,航海至阙下,移植宣和殿。”

值得一提的是当时的气象。据《宋画草木志略》,政宣时正值历史上第三次小冰河时期,“开封的冬季寒冷多雪”,而为保证荔枝树安全越冬又耗费了些什么可想而知。

对这些移植到御苑的荔枝树,宋徽宗还专门为之写诗,其中写道:“何必红尘飞一骑,芬芳树本座中看。”

“一骑红尘妃子笑,无人知是荔枝来。”杜牧在《过华清宫》中借荔枝的讽刺,而到了宋徽宗的诗里,这一句却被其用来显示其优越性。

山东大学刘俞廷的博士论文《历代辞赋中的饮食书写研究》中认为,宋徽宗写荔枝流露出他的洋洋得意。

“汉武帝费尽心力养不活的荔枝,赵佶可以养活;杨贵妃喜欢荔枝,唐明皇需大费心力,而宋徽宗在庭院中便可随意观看。荔枝此时成了自己胜过汉武帝、唐明皇的佐证。这种异想天开地视自己为超越过往雄才大略君主,而完全不顾民力物力消耗的行为,就算杜牧的讽刺之言响彻过往,还是阻挡不住宋徽宗炫耀的心情。荔枝似乎与昏庸的政治有一种暧昧的联系,这种从岭南远道而来的水果,折射着统治者的心志。”论文中如是写道。

显然,出现在诗词歌赋中的荔枝已经不仅仅是一种水果,而对古代那些文人士大夫来说,在京城里与在荔枝产地吃荔枝、写荔枝是截然不同的人生经历。《历代辞赋中的饮食书写研究》中解释了文人士大夫对荔枝的书写,比如荔枝的产地之一岭南,对他们来说是地理遥远而且文化落后的地方。他们之所以去到岭南,往往是因为政途受挫,“唯一能在言语之间拿来调侃慰藉的,可能也就只有久负盛名的荔枝了。”就像很多读者在读到苏轼那句“日啖荔枝三百颗,不辞长作岭南人”的时候,想到的一定不只是荔枝的美味,或者苏轼喜欢吃荔枝,更多的是苏轼的仕途遭遇。

重新出现在公共文化生活中

“苏门四学士”之一的黄庭坚曾被贬谪到西南的涪州。涪州是荔枝的核心产地,杨贵妃吃的荔枝正是来自这里。南宋地理总志《舆地纪胜》中记载:“在州之西,去城十五里,荔枝百余株,颗肥肉脆,唐杨妃所喜,……当时以马递驰载,七日七夜至京,人马毙于路者甚众,百姓苦之。”

黄庭坚在《浪淘沙·荔枝》中回忆了当时采摘荔枝的情景,“忆昔谪巴蛮。荔子亲攀。冰肌照映柘枝冠。日擘轻红三百颗,一味甘寒。”

实现“荔枝自由”的黄庭坚还擅长做一道荔枝汤:“某所作荔枝汤,擘生荔枝肉,别贮其自然汁,以水解白沙蜜,渐入和合,令味相得,即并荔枝肉上火煮,减半,以瓷合贮之。计客数,人一匀,又令入汤小半盏煎沸,用纱囊盛龙脑先扑热盏,乃注汤。”

电影《长安的荔枝》海报

电影《长安的荔枝》海报

从南方到北方,荔枝保鲜运输比较困难,但是由荔枝加工过的食物却容易许多。

据武汉大学万美辰博士论文《唐代长江流域饮食文化问题研究》,荔枝酒一度风靡。论文介绍,这种荔枝酒是偶然得之,文献记载:“唐李文孺往昌乐泷,家奴藏荔子于盎中,文孺初不知也。盛夏溽暑,香出盎外,流浆泛艳,因以曲和秔饭投之,三日成酒,芳烈过于椒桂。”还是这篇论文中介绍,唐代,比起鲜荔枝,盛产荔枝的巴蜀地区更多的是进贡浸荔枝及荔枝煎。

对生活在今天的很多人来说,荔枝已经是一种普通的水果,吃到新鲜的荔枝也已经不是难事,与荔枝相关的食物更是丰富。同样,今天的作家无论文采再美,也不会像古人那样去写荔枝了,不是荔枝不美了,也不是荔枝不好吃了,而是因为它不再像过去那样稀有和神秘了。而荔枝如果想要重新成为被议论的对象,需要另外一些故事的加持。比如这个夏天,它作为历史的细节出现在公共文化生活中,吸引了前所未有的目光。

编辑:徐征 校对:王菲