山东省博物馆的考古事业可追溯到新中国成立前成立的地方文物管理机构。

1948年8月,中共中央华东局暨山东省政府成立的山东古代文物管理委员会,委员会数易其名,至1955年更名为山东省文物管理处。1953-1954年筹备并成立山东省博物馆时,文管会包括具有考古职能在内的部分组织并入山东省博物馆。1981年,在山东省博物馆管理部和考古工作部基础上,成立了山东省文物考古研究所。从1954年至省考古所成立以前,山东省博物馆主持或参与了省内大量古遗址、古墓葬的发掘,为山东省的考古事业做出了积极贡献。 1974年大汶口1013号墓发掘现场

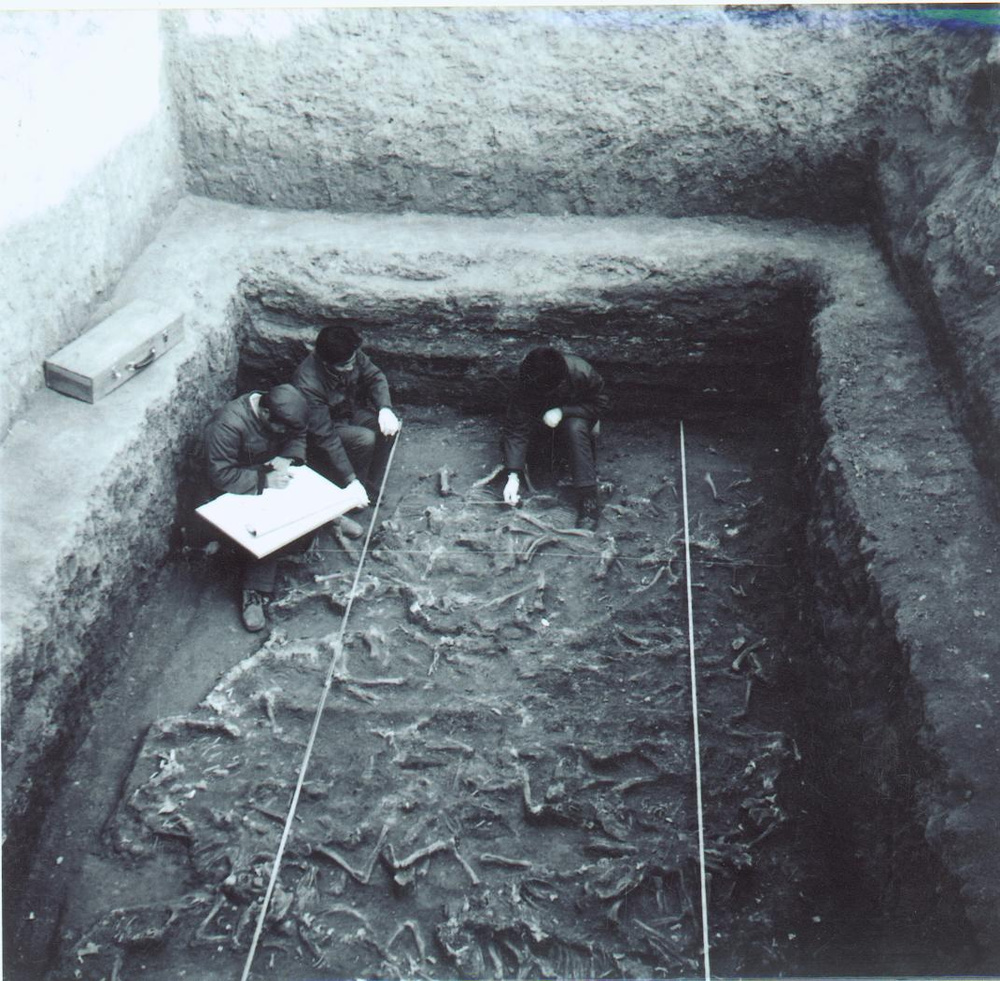

1974年大汶口1013号墓发掘现场

史前遗址考古成果。20世纪80年代以前,山东省博物馆史前考古工作成就主要为一系列大汶口文化和龙山文化遗址的发掘。代表性遗址有泰安大汶口遗址、莒县陵阳河遗址、邹县野店遗址等。泰安大汶口遗址的发掘揭示了黄河下游一种具有地方特色的新石器文化,为龙山文化找到了源头,掀开了黄河下游东部沿海地区古代历史研究的新篇章。莒县陵阳河遗址以大汶口文化为主,出土了珍贵的实物文字图像材料,为研究大汶口晚期物质文化、社会性质及我国古代文明、文字起源增添了新内容。邹县野店遗址的发掘,确定了遗址为大汶口文化和龙山文化等新石器时代遗存,是探索山东地区诸原始文化关系的重要遗址之一。 1978年沂水刘家店子1号墓南器物库发掘现场

1978年沂水刘家店子1号墓南器物库发掘现场

商周考古成果。该时期的商周考古成就主要为两个城址和四个墓葬的发掘。城址方面,曲阜鲁国故城是当时我国经过系统钻探的一座西周城(沿用至汉代),第一次提供了一个从周初到战国、两汉时期的古城遗址,为我国城市发展史填补了一段空白;临淄齐国故城的发掘基本搞清了周代至汉代临淄城的布局及文化堆积,是齐文化的重要成果。墓葬方面,益都苏埠屯商代大墓、临沂莒南大店镇春秋墓、临淄郎家庄一号东周殉人墓、沂水刘家店子春秋墓等高等级墓葬的发掘,为探索中原商王朝与地方方国关系、莒国葬制、齐国葬制等提供了重要研究材料,奠定了山东商周考古基础,为国内同时期考古研究提供了横向对比资料。 临淄大武汉墓殉狗坑发掘现场

临淄大武汉墓殉狗坑发掘现场

两汉时期考古成果。两汉考古以临沂银雀山汉墓和曲阜九龙山汉墓(鲁王)、巨野红土山汉墓(昌邑王)、临淄大武汉墓(齐王)三个封王墓的发掘为代表,出土了大量重要文物资料,并与文献记载的相关政治、经济、军事及丧葬制度形成比证。 鲁王墓前室清理现场

鲁王墓前室清理现场

北朝以后的考古成果。北朝以来的考古有三大成果。一是两个淄博窑的发掘,即寨里北朝窑址的发掘基本弄清了该窑烧造时间、工艺、燃料、刻铭问题;磁村古窑址的发掘揭露了继寨里窑之后发展起来的唐至金元时期又一淄博窑的文化面貌。二是嘉祥满硐公社英山隋开皇四年壁画墓的发现及发掘,填补了当时隋墓壁画的空白。三是明代鲁荒王朱檀墓的发掘,不仅揭露了明初亲王墓的丧葬制度,还出土了九旒冕、天风海涛琴、葵花蛱蝶图卷等一批绝无仅有的文物遗珍。

(摘选自即将出版的《山东博物馆七十年(1954-2024)》,本篇作者:胡秋丽)

编辑:钱欢青 校对:杨荷放