作者:侯环

小时候,家住县学西庑街,而就学在青龙街小学。每天早上,出县学街,经按察司街、运署街,过东护城河,便到了华美街上的小学校。那时每走到县学街东头,迎面便是济南一中亦即当年的山东布政司署高大的西墙,给人以肃然之感。

明清之按察司,全称提刑按察使司,掌一省刑名按劾之事,以振扬风纪、澄清吏治,职能约略相当今之省纪委及政法部门。

也许是因了有这衙门的缘故,按察司街较一般的街道为宽,街两边常有深宅大院。长大后,读过几篇关于此街历史的介绍文章,也未留下关于名士遗踪的印象。

我感觉有些不对头。因为在我住过的临近按察司街的简陋小巷里,都可以寻觅到当年济南名士的旧迹遗踪,如振英街上有清代诗人张希杰,县学西庑街则有清同治九年庚午科山东乡试第八名举人孙鼎臣孙梅生先生(后改名寿臣)等。

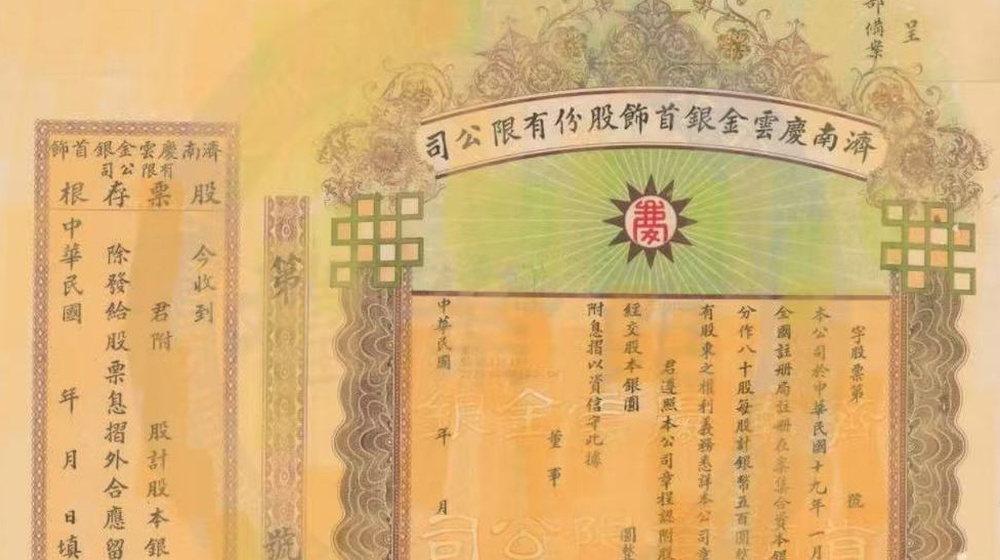

运署街旧照

运署街旧照

今日偶读明崇祯《历城县志》有了答案,在卷四《缙绅坊》中,便出现了明代按察司街上的四个大人物,名士也,贤达也。

缙绅,插笏于绅带间,旧时官吏的装束。亦借指士大夫。旧时有“缙绅录”,即为书坊所印制的全国职官表。坊,牌坊,旧时用以表彰忠孝节义、富贵寿考等的建筑物。

崇祯《历城县志》卷四《缙绅坊》

刘敕《历乘卷五坊表》曾对地方之牌坊详加解说道:

卓楔之设,所以树名也。或以题祠宇,或以表科第,或以旌节孝,或以表恩荣。坊之兴废,名之存殁关焉。今之废者什九,过其处不辨其名……

感慨深长!

旧时,门首建坊可不是什么人都可以的,它有严格的审批程序。

济南一中,原山东按察司署旧址

济南一中,原山东按察司署旧址

之一,青山心远——陈明

陈明在按察司街的缙绅坊,题作:青山心远。

这实在不为人知,因为陈明有一套名曰九石山的别墅,相当有名。

明代嘉靖年间,济南布政司大街(今省府前街)路东的一条曲巷内,有一处僻静的园林庭院,名曰九石山,庭院里居住着一位济南名士,人唤陈鹊湖。

陈鹊湖大名陈明。据道光《济南府志·卷四十九》陈明传:

“陈明:历城人。博学工诗,善书法。嘉靖癸未(注:嘉靖二年,1523)进士。累官至浙江按察司佥事,以廉能称。性淡泊,慨然有遁世之思。既罢,著有《水部集》。殁后,门人表其墓,曰:八柳先生、鹊湖诗人。”

寥寥数语,不仅有人物的身份、职官与经历(“嘉靖癸未进士。累官至浙江按察司佥事”),且对其才能、政绩、人物个性、境界、著述一目了然(“博学工诗,善书法”,“以廉能称。性淡泊,慨然有遁世之思”,“著有《水部集》”),真是遇到了高手,话虽不多,但让我们对于陈明却有了十分清醒而透彻的认识与了解。

看来,陈明一生最为自豪的,不是他的功名和官位,而是他的诗人身份。“鹊湖诗人”四字,同时体现出他对于家乡深沉的爱恋之情。

陈明生前著有《水部集》《杜律单注》等,惜乎今已不传。

嘉靖二十四年,泰安知府仲言永有诗,写陈鹊湖与九石山。

仲言永(生卒年不详),字鹤年,明南直隶维扬人。嘉靖二十四年任泰安知府。与谷继宗为好友。著有《寓岱稿不分卷》,李攀龙、谷继宗为其作序。

仲言永与谷继宗相友善。他结识陈明大约出于谷继宗的介绍。

仲言永有《奉怀鹊湖陈宪伯先生用韵》:

名园潇洒占风光,花气浓薰豸绣香。

融帐才高横玉笛,庾楼兴远坐胡床。

九峰滴露供吟笔,八柳含烟护画堂。

满壁琼瑶看不尽,肯容巴曲僣揄扬。

(明刻本《寓岱稿》)

“九峰滴露供吟笔,八柳含烟护画堂”,九峰,九石山,由此看来,这九石山造型十分奇特,它是由九个山头构成的;八柳,陈明称号“八柳先生”,此联相当精巧,九峰滴露,堪称美不胜收,它为陈鹊湖提供了诗材诗兴;八柳含烟,则烟柳朦胧动人情性,它簇拥着“善书法”的陈鹊湖的画堂。此联,将九石山郁然的文气与雅致的风采,表达得十分准确而精到。

“青山心远”,陈明爱山,别墅便为九石山,“心远”,出自陶渊明《饮酒》其五:“心远地自偏”,亦即,心志高远,远离官场与尘俗自然就会觉得所处地方僻静自足了。

由此可见,陈明缙绅坊之“青山心远”,恰恰是对陈明超越的山林情怀与淡泊个性的精准写照,也体现出家乡人对他的尊敬与热爱。

之二,海岱精华——谷继宗

谷继宗在按察司街的缙绅坊题作:海岱精华。

谷继宗(约1486—?),字嗣兴,号少岱,明代济南籍诗人兼戏曲作家。幼年家贫而勤奋好学,常去寺庙拣取未燃尽的灯芯,由母亲捆扎成束,供其夜晚读书照明之用。正德八年(1513)乡试中举,嘉靖五年(1526)成进士,嘉靖十一年至十四年任宜兴知县。谷继宗才思敏捷。其诗集未及刊刻,崇祯十二年(1639)毁于火,故传世作品较少。

几与陈明相同,人们对于谷继宗宅第几无所知。许多年来,人们对于诗人及其兴趣,都在他的别墅金线泉亭上。特别是他卖出又赎回的曲折故事,府县志有载,读者大多不陌生。

如《金线亭》:

新春复至旧池亭,忽见花开泪欲零。

金线斜垂天上月,玉绳低度水中星。

丁香鸟啄浓华紫,丙穴鱼吹细浪青。

已被羊昙轻赌去,何时烂醉倒银瓶。

(明崇祯《历城县志》卷十四艺文诗赋)

又如《赎旧亭后有感》:

可怜一曲吟诗墅,弃作三年卖酒家。

入目止存君子竹,伤心不见美人花。

池中水涌鱼争跃,树里风来鸟任哗。

此日野堂归旧主,青山坐对兴无涯。

(清刻本《山左明诗钞三十五卷》卷九)

世上的很多事物都是这样的,当你拥有它的时候,你不觉其美,而你一旦失去,你方才更能认识到它的价值。

我们现在尚不清楚,谷继宗是因为什么原因,又是什么时间,将金线泉亭卖于(或租于)他人,使其成为一处“酒家”。犹如背叛自己最为美丽、忠诚的恋人一般地深深地懊悔与自责。好在,值得欣慰的是,三年之后,谷继宗又毅然将其赎回了,其中的代价显然足够的大。

虽为写于不同年代的二诗,但淋漓尽致,似一气呵成。

谷继宗是享誉文坛的济南名士,是诗人、学者兼戏曲作家。山东巡抚胡缵宗的《拟汉乐府》一书,便是由“历下谷继宗辑解”的。缙绅坊“海岱精华”恰如其分,谷氏为“海岱名士”,号曰少岱,而其最负盛名之诗则为《蓬莱阁望海》:

蓬莱阁上海云平,一望扶桑万里晴。

神女弄珠朝捧日,仙人骑鹤夜吹笙。

天连浪起浑无地,月送潮来暗入城。

此处只疑蓬象罔,何须尘外觅登瀛。

此诗气魄宏大,苍劲沉雄。而且,正应了他的“海岱精华”四字。

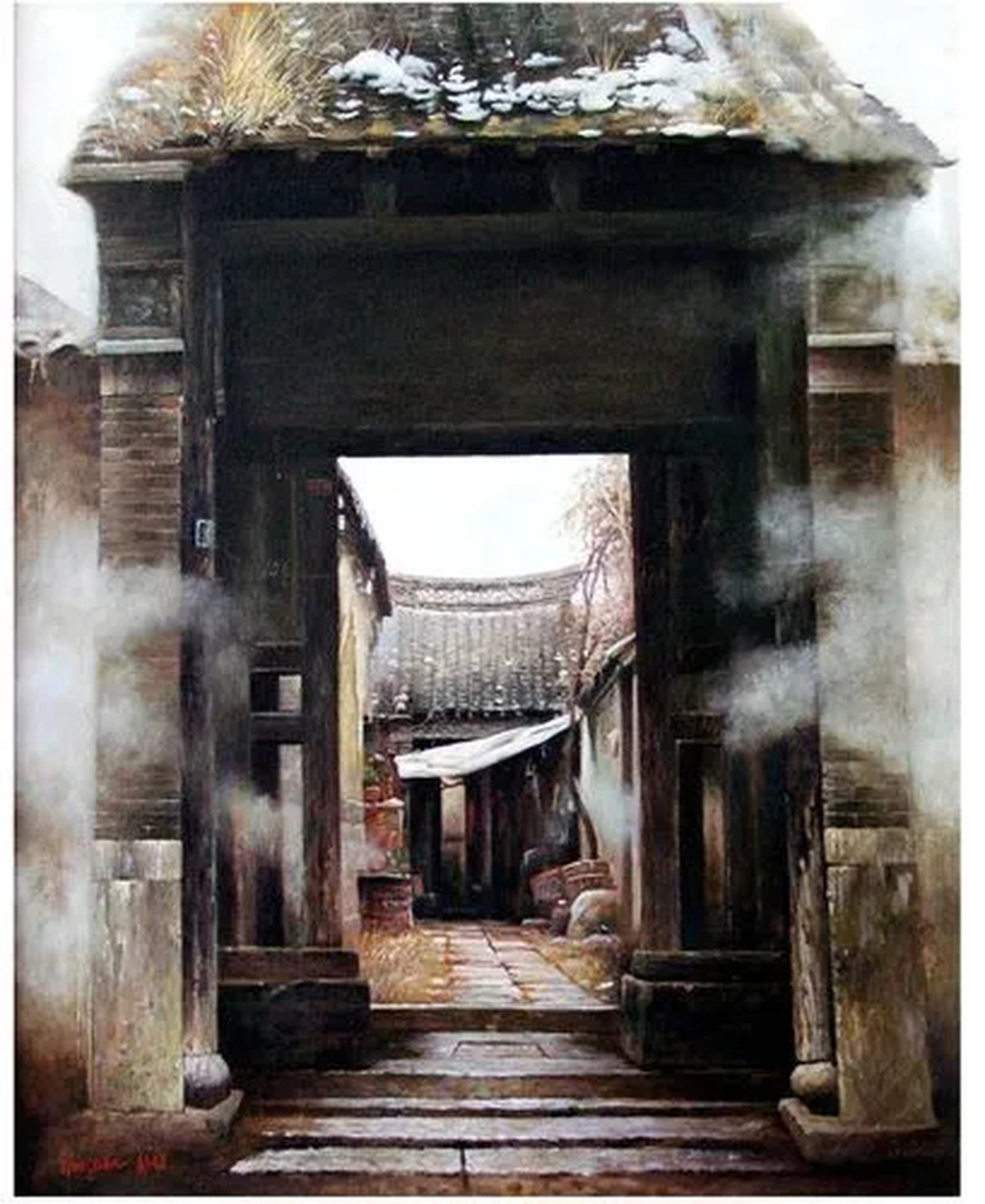

油画《按察司街》 郭健 作

油画《按察司街》 郭健 作

之三,豸史——江濬

崇祯《历城县志》卷四《缙绅坊》作“江濬,按察司街,豸史”。

原共青团路路北江家池街、今五龙潭公园内,有江家池,又名天镜泉。据说,是因为明代嘉靖年间官宦江濬世居于此,而得江家池之名。

这种说法尚有值得推敲完备之处。

迄今所见关于江家池最早亦称最为权威的记载,出自明代李攀龙所作《明故中宪大夫陕西按察司副使江君配恭人郭氏合葬墓志铭》(《沧溟先生集》卷21墓志,上海古籍出版社2014年版)中:

君讳濬,字子泉。盖梁散骑淹之裔。有讳湖者,自枣强徙济南西门外负郭巷,方水而居焉,至今称江氏之池云。湖生秀,复徙城东四十里许杏园,因占籍历城。秀生太学生得辛,得辛生洽,洽生璘,璘生灿,灿娶任氏,生君。

这段记载字数不多,信息颇丰。

其一:是江濬的六世祖江湖,自枣强迁于济南西门外负郭巷,方水而居,乡人谓之“江家池”。因而,江家池或曰江家园(宅)的创始人是江湖而非江濬。

其二:江濬生于明成化二十三年(1487),上推六代,即江湖迁济时,应在元代,所以,江家池之名出现于元代,至迟也在元末。

其三:江家在江家池仅仅居住了江湖一代,江湖之子江秀便将其家迁徙至城东之杏园。李攀龙未曾谈到,江氏迁往城东是举家全迁,还是在江家池留有旧宅。看来以前者可能性为大。李攀龙生于明正德九年(1514),比江濬小27岁,生前当有交集,其对江濬及其家族当十分熟知。

当年的江宅或曰江园是何等模样,我们已无从得知,不过,地以人传,地以人显,江家池的声名大振除了其自身的美感外,又确实与江家的传人江濬有关。

江濬(1487—1564),字子泉。正德十四年举人,嘉靖十四年(1535),授直隶真定县知县。四年后,征为四川道监察御史;十八年,巡按隆庆,十九年,巡按应天;迁太原府知府;二十七年,迁陕西按察使副使;二十八年,归济南,四十三年卒。为官一十五年,多有政绩。李攀龙称其:

“起家县令,入拜御史,再按畿内……仕宦至二千石,出守大郡,遮留逾代,分臬西檄,秉宪一方,不可不称得志焉。”

李攀龙甚至由此总结出一条人生哲理:

“今之君子患自视太浅矣!”

这就是说,现今人们的毛病是自己看不起自己,因而不能发掘出自身的潜力。他说,当年江濬只是一个举人,如果以此阻碍自己的发挥,那就什么也不会成功。

豸史,即御史。古代监察、执法官员所穿的官服,其上绣有獬豸。獬豸,古代传说之神兽,一角,能辨曲直。此为御史执法公正之象征与激励也。

江濬缙绅坊曰:豸史。此乃江濬当年的职务,亦缕述他的政绩之所在。

之四,宫保太宰——杨巍

据崇祯《历城县志》卷四《缙绅坊》,在按察司街北,有海丰杨巍石坊,题曰:宫保太宰。

杨巍(1517—1608),字伯谦,号梦山,又号盘石。济南府海丰(今无棣)人。嘉靖二十六年进士,除武进知县,迁兵科给事中,出为山西佥事,进参议,分守宣府,迁阳和兵备副使,擢右佥都御史,巡抚宣府,以养母请归。两年后起为陕西巡抚。隆庆初进右副都御史,移抚山西。神宗立,入为兵部右侍郎,万历二年改吏部,转左。再次请归养母。十年起南户部尚书,召为工部尚书,改户部,进吏部尚书,加太子太保。十八年上书请归。家居十余年,三十六年卒。年九十二。赠少保。

杨巍性忠厚,素有清操之声。晚年秉铨,多听当政者颐指,至素望大损。中年为诗,有清拔超俗之誉。著有《梦山存家诗稿八卷》(明万历刊本)。《总目提要》称:“盖其中岁学诗,与唐高适相类,而天分超卓,自然拔俗,故能不染埃堨,独发清声……”

宫保,为太子太保别称。宫,东宫省称;保,太保省称。多为迁转官阶,罕领东宫保、傅职事。太宰,明清冢宰之异文,即吏部尚书。

宫保太宰,正杨巍在世之显赫官称职位也。

杨巍籍贯海丰,明时属济南府,故为济南人。其家历下按察司街,自然之事。

除此之外,按察司街北首路东有胡同,名苗家巷。听父亲说,七十年前,我奶奶的娘家(我的老姥爷家)便在这条街东头,靠近东城墙根的地方。而苗家巷也是有人物的。比如,清光绪六年庚辰科进士梁锦奎,便由南关帝馆移居苗家巷,是在这里长大成人的。梁锦奎实力不凡,殿试二甲六十三名,选翰林院庶吉士,授编修。

父亲还告诉我,苗家巷西头为按察司街,稍北路东,有家小人书铺,颇红火,他当年便是在这里读小人书长大的。

按察司街给我的童年、少年时光留下诸多美好的回忆。街上的每座门楼至今历历在目。还有,爷爷退休后,在运署街东头路北、紧贴按察司街的地方,办了一家誊印社,我天天上学、放学路过这里,常有瓜果、冰糕伺候。前些时,我去那里专程寻访,老屋已不复存在,变身为小小的街角广场花圃,观之,不禁怅然良久。

编辑:徐征 校对:李莉