作者:王庆卫

历史筛选合意的故事,海水汇聚应季的潮流。历史海面的波光之下,是无数记忆的沉舟,其中一艘叫里斯本丸。

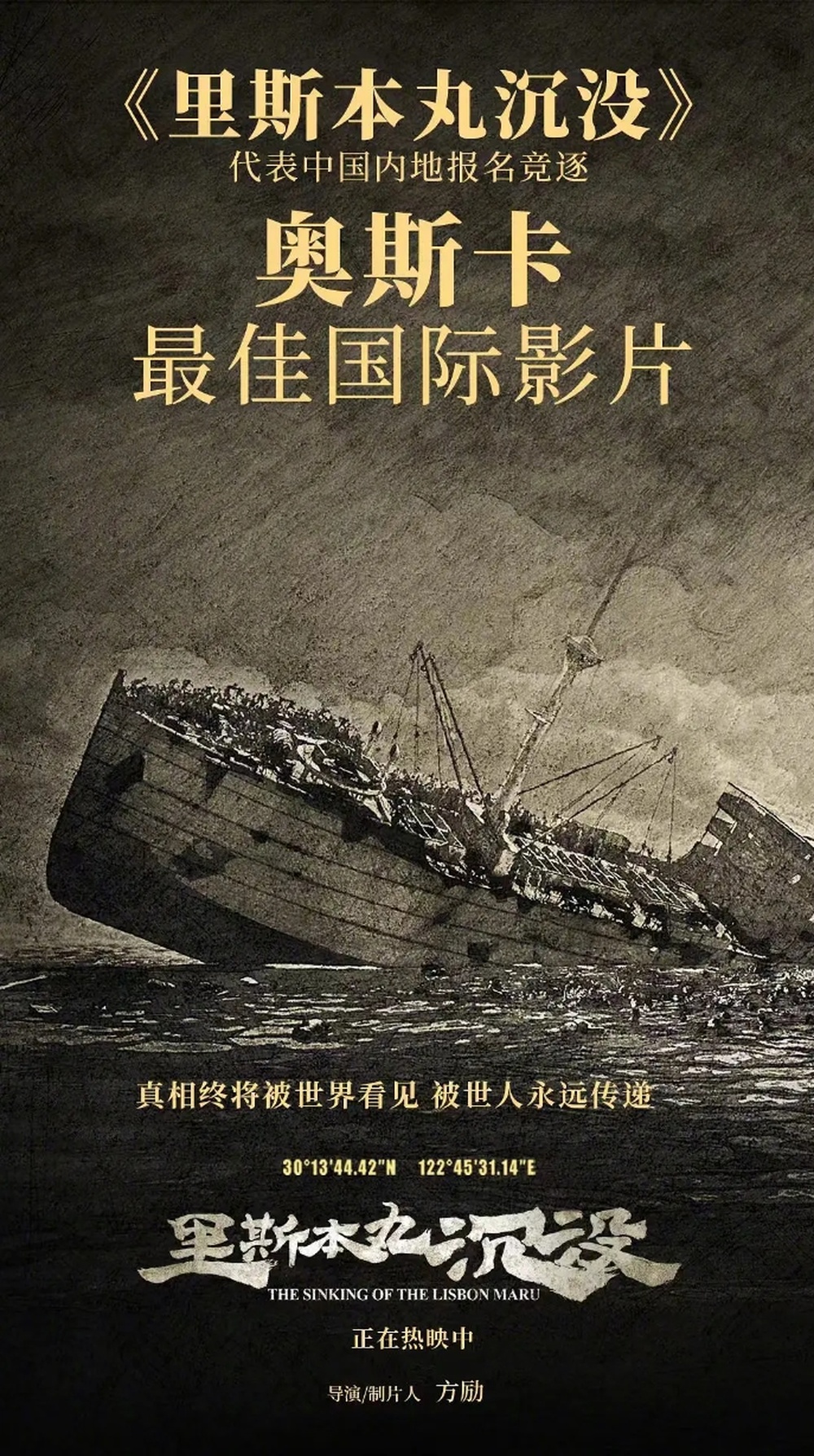

它是躺在历史无意识深层中的一片残骸。1942年10月2日,里斯本丸货轮在押送战俘去日本途中,未按国际惯例悬挂战俘标志,在浙江舟山群岛附近被美国潜艇“鲈鱼号”误击沉没,1816名英军战俘中有828人罹难,384人在浙江渔民的救援中幸存。在二战背景下,它算不上重大的事件,但对于亲历者,却不啻毁天灭地的灾变。影片《里斯本丸的沉没》展示的就是后一种意义,它摈弃了大历史视野,从个体的切身体验入手,唤醒他们的集体创伤记忆,拼成里斯本丸斑驳的船体。

我们见多了深谙观众心理、满足标准化需求的作品,它们让人固化成见,回归已知。与之相比,《里斯本丸沉没》却是那种能撼动既有观念并催生新思考的作品,它专事讲述,无意设问,但问题始终萦绕不去:里斯本丸为什么被人遗忘?还原这一事件的意义是什么?就个体而言,意义真是必需的吗?

遗忘,是因为够不上历史的尺寸。沉没的里斯本丸只是既有结论的补注,历史知识的冗余;但这个不够格的史料,却拥有亲历者无法抗衡的恐怖体量。研究过这一事件的托尼·班纳姆博士说:“活下来的人并没有真正活着,在很久之后我才意识到这一点。”也正如导演方励所说:“没有这件事,世界上会多出800个欢声笑语的家庭。”然而这些都不足以让史家侧目。那些绝望的恐惧,改写的命运,梦魇的惊叫,对世界都不重要。天地不仁,人们争相奔赴的,且为之殒身不恤的历史洪流,最终消失于茫茫烟海。这不由使人想起古代犹太哲人的话:“已过的世代,无人纪念;将来的世代,后来的人也不纪念。”或许还应该补充一句:除非人们想用它证明什么。

影片的过人之处,在于它是一次不以任何名义而作的纪念,展示着未被人为的主题所劫持的历史。导演方励始终是一个冷静克制的记录者、调查者、纪念者,而不是审判者和说教者。不宣示立场不等于没有立场,在这里,零度的创作是让事物自身呈现的最好方式,反战与人道是历史评判中不言而喻的善恶准绳。他站在历史沉默处,极尽所能,对300多个当事人逐一走访,周密考证,逐步呈现事件的轮廓和细节,而不向任何宏大叙事话语借力。他尊重已经发生过的事件本身,凸显不依附于任何更高价值的、自身具足的人生悲喜。影片把战争之痛还原到日常生活情境中的人,给我们看那些人性的本然和文化的使然。

绝境中的人们展示了最具深度的人性。被俘前扔掉自杀药丸的汉弥尔顿上尉,在日军射杀海上逃生者时,把救生圈推给战友,一心求死。军官卡斯伯森逃出船舱后,又戴好军帽,返回船舱内濒死的战友身边,为他们念诗,平复死亡的恐惧。在3号舱底连续泵水25小时的300多名炮兵团战俘,因木梯断裂无法逃出,他们唱起一首古老的军歌《It's a long way to Tipperary》:“这是一条长路到蒂珀雷里,还有很长的路要走,走向那个最甜美的女孩,我的心已在那里……”当氧气已不能支持一支蜡烛的燃烧,浮现眼前的却是生命中最好的年华,生机勃发的青春,徐徐绽放的未来。用尚可选择的死亡姿势,与注定的死亡分庭抗礼,在无人见证的场域,在善恶失去报偿机会的绝境中,人性显示了自身的光辉,照亮了意义的虚无。

日本人射杀逃生者是事件中最黑暗的一幕。除了战争罪恶和虐俘暴行,最令人心悸的是把事态推至这一境地的结构性力量。军国主义者把认同国际规则视为屈辱,拒绝悬挂红十字旗,拒绝保护战俘的权利。正是在这种认知之下,里斯本丸被击中,战俘被封闭在船舱里。在不合乎人的秩序之下,求生的战俘成了不合秩序的人。战俘冒着弹雨冲出舱口,杀死向他们射击的看守,并跳海逃生。这一刻,双方身份都发生了变化,落水的战俘身兼“落难者”和“暴动者”双重身份,日军则由“押解者”转化为“镇压者”,战俘在日军眼中成为合理的射杀目标。

日本人很享受这项打活靶的活动。暴动与弹压,逃命与猎杀,场域的性质似乎就这样被定义了,鲜血染红海面。但中国渔民的出现是至暗时刻的一道光,青浜岛和庙子湖岛的渔民几乎全部出动,不顾日军的射击,展开冒死救援。挽救生命,是质朴天性的默认设置,是没有“为什么”的自然之举,它的力量远远胜过那些政治功利教化。在道德的天平上,日军的皇国威严被打落尘埃,一文不值。一个奇特场景出现了,日本人停止了射击,也开始打捞落水者。他们固然担心恶行暴露,但另一方面,渔民的出现重新定义了这片场域,确证了战俘的“遇难者”身份,驱除了对这场人类共同灾难的意识形态定性,或许还唤起了施暴者未泯的良知。渔民的到来,用善行立定了法度和样板,宣告了地狱结界的撤除、人间世界的回归,演示了面对困境中的人,什么行为才是唯一正当的。

致敬方励导演,他贡献了一部堪称伟大的影片。从2014年听说此事,到2023年推出巨作,表现出惊人的执行力和无比厚重的情怀。没有描述重大的历史,却救治了世界的一次严重失忆,呈现了时代留在心灵上的巨大刻痕。它也提醒人们,历史是一本残页的书,没有主题,还漏掉了关于心灵的章节,它反复讲述的意义不是一切。不要忽略历史字缝里的深意,不要漠视未入史册的墨痕。在历史的海面之下,也许每一片残骸都弥足珍贵,每块石头都能展示它迷人的细节。

(作者简介:王庆卫,济南人,华中师范大学文学院教授,博士生导师)

编辑:邢媛 校对:杨荷放