“蝉从初伏噪,客向晚凉吟。”7月20日,今年“三伏”的大幕正式开启,全国多地将进入持续高温模式,一般以“桑拿天”为代表。专家表示,2015年至2024年,连续10年的“三伏”都是40天,到了今年,这一纪录将被终结。今年“三伏”时长30天,到8月18日结束。

今年三伏共30天

为何今年入伏相对较晚?

“三伏”的日期是按照我国古代历法的“干支纪日法”确定的。每年自夏至日起第三个庚日为初伏(也叫头伏)、第四个庚日为中伏,立秋日后第一个庚日为末伏,合起来称为“三伏”。

中国天文学会会员、天津市天文学会理事杨婧介绍,天干由“甲乙丙丁戊己庚辛壬癸”组成,共10个循环使用,所以每个庚日之间相隔是10天,因此初伏到中伏的时间固定是10天。而中伏到末伏的时间有时相隔10天,有时相隔20天,这是由于末伏日期定在立秋日后第一个庚日,所以相隔的时间就不固定。夏至日到立秋日之间有四个庚日时,中伏到末伏的间隔为10天;夏至日到立秋日之间有五个庚日时,则中伏与末伏的间隔为20天。

今年6月21日夏至。从夏至日算起,第一个庚日是6月30日(庚午日),第二个庚日是7月10日(庚辰日),第三个庚日是7月20日(庚寅日),于是7月20日就成了今年初伏的起始日。今年8月7日迎来立秋。夏至日到立秋日之间只有四个庚日,第四个庚日是7月30日(庚子日),因此中伏的天数是10天。具体来说,7月20日至29日为初伏,7月30日至8月8日为中伏,8月9日至18日为末伏,“三伏”长度为30天。

中国气象局气象宣传与科普中心高级工程师王美丽介绍,每年夏至日相对固定,一般在6月21日或22日,但天干、地支的纪日系统中每年夏至日对应的干支却不同,就导致入伏有早晚,最早出现在7月11日,最晚能推迟到7月21日,前后相差了10天。

今年入伏相对较晚,但入伏晚不代表就热得晚,今年6月、7月,没入伏之前,我们就已经感受到高温的威力了。

今年将迎来

“十年一遇”的最短三伏?

王美丽介绍,今年迎来“十年一遇”最短三伏的这种说法并不科学。今年三伏从7月20日开始,8月18日结束,一共30天。2015年到2024年这10年,三伏天都是40天,很多网友疑惑,为什么今年三伏天就变成30天了呢?这其实与三伏天的划分方式有关。

根据统计,1951年—2050年100年间,40天的三伏有71年,30天的有29年。“十年一遇”确实没有科学依据。

2015年—2024年三伏天是40天,但2015年之前的几年,三伏天时长是30、40天相互交替。这主要与庚日的循环周期和每年夏至、立秋的对应关系有关。

庚日的循环周期为10天,每年初伏、末伏时长都是10天,但中伏的时长并不固定,

如果夏至与立秋之间有4个庚日,中伏就是10天,三伏就有30天;

如果夏至与立秋之间有5个庚日,中伏就有20天,三伏天就变成40天了。

从气象的角度说,三伏天是30天或40天与高温的长短并没有必然联系,主要还是与当年的天气形势有关。

俗话说“热在三伏”

三伏天会更热吗?

王美丽介绍,俗话说“热在三伏”,从气象上来说也是成立的。

三伏天一般在7月中旬到8月中下旬这一段,包含了小暑、大暑、立秋等节气。就全国平均气温而言,二十四节气中,大暑气温最高,然后是小暑、立秋,三伏天可以说包含了一年中最热的几个节气。

而从气象原理说,主要由于三伏天,我国大部地区被副热带高压或大陆高压控制,一般高压系统比较稳定少动,容易长时间控制一个地区,且控制区域内盛行下沉气流,不利于热量扩散,此时太阳仍然直射北半球,热量累积,容易出现高温天气。

伏天各地饮食习俗大有讲究

“头伏饺子二伏面”,在北方一些地区,有入伏吃饺子的传统习俗。饺子形似元宝,“伏”与“福”同音,因此初伏吃饺子,又有元宝藏福的说法。

在江西、湖南等地,吃鸡是三伏天不错的选择。民谚道:“起伏吃只鸡,一年好身体。”三伏天里人的体能消耗较多,来上一碗浓郁鲜嫩的鸡汤,可以适当为人体补充营养、祛除湿气。

“彭城伏羊一碗汤,不用神医开药方。”在江苏徐州及周边地区,则有伏天吃羊肉传统。一碗暖暖的羊汤下肚,排汗又排毒,那叫一个舒坦。

上海人讲究“初伏馄饨二伏茶”,比起水饺,馄饨更重汤料,鸡汤、骨头汤是汤底首选。炎炎夏日,馄饨以其鲜美汤汁和馅料广受欢迎。

头伏天,广州地区流行吃热汤面。当地人认为,在伏天吃热汤面,能够大汗淋漓,排汗除湿。另外,面条含有丰富的碳水化合物,可以提供足够的能量。

浙江杭州有谚语“头伏火腿二伏鸡”。火腿风味独特,口感鲜美。尽管火腿一年四季都可以享用,但当地人认为,夏季高温天气导致人们食欲下降,吃火腿可以有效增进食欲。另外,头伏天不少人还喜欢用火腿和冬瓜烧汤,汤汁鲜美,令人食欲大增。

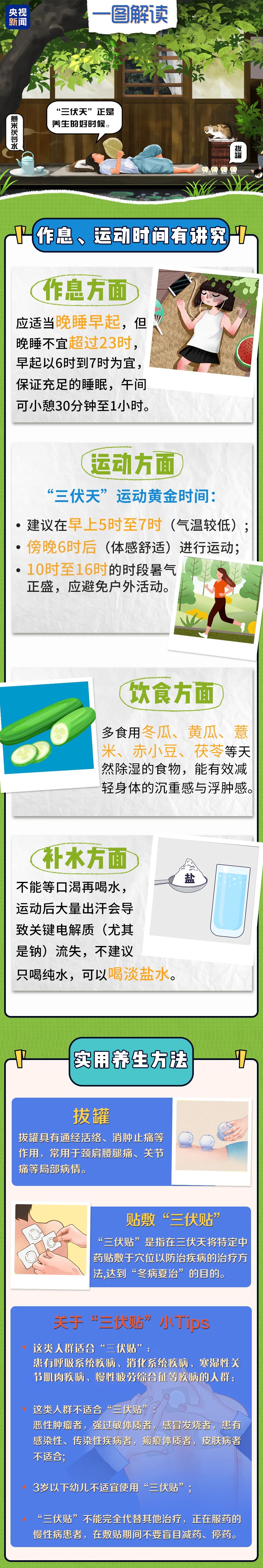

如何应对三伏天的高温?

三伏天温度高、湿度大,应避免长时间暴露在高温高湿环境下。如果出现头晕、恶心、心慌等不适症状,需立刻停止户外活动,必要时及时就医。此外,生活中的饮食、作息也应多加注意↓

来源:央视新闻、新华社、新京报等

综合编辑:刘丹