10月8日以来,一场规模盛大的秋雨笼罩北方:内蒙古中部偏南地区、陕西北部和西南部、山西中北部、河北中北部、北京、天津及甘肃东部等地出现大到暴雨,陕西榆林、河北保定、天津局地大暴雨。

伴随着这场连续数日的秋雨,北京市民又重温了“一秒入冬”的体感:从盛夏的酷热转换到冷峭的秋冬,尽管冬天还未到来,但很多人已经换上了冬衣。

“气候越来越反常了”“北方天气越来越像南方了”……反常的秋天之前,是反常的夏天,在很多人的感受都被刷新了。有年长的老人说“从没经历过这么热的天儿”,也有的人说“这辈子没见过这么大的雨”。

事实确乎如此!

2025年6月22日,华北平原多地开启“炙烤”模式:河北大部分地区最高气温突破37℃,石家庄藁城区、正定县甚至达到40℃。此外,北京最高气温38.3℃、天津39.2℃,均创今年以来气温新高。就连以往夏季凉爽的北部边境城市也罕见地迎来持续高温。6月下旬,黑龙江漠河,连续3天最高气温突破了35℃。

中国气象局数据显示,2025年主汛期(6月至8月),全国平均气温达22.3℃,较常年同期偏高1.1℃,与2024年夏季并列,成为自1961以来最热夏季。山东、河南、山西、陕西、新疆五省(区)平均气温更是刷新历史极值。除了平均气温,今年夏季的高温日数也明显增多,全国平均高温日数达13.7天,比常年多出5.7天,为1961年以来历史同期第二多。

在高温之外,北方的降水也显著增多。在“七下八上”关键汛期,北京、天津、石家庄等城市降雨量远超常年水平,其中石家庄累计雨量达409.1毫米,接近常年同期的3倍。从降雨日数看,今年北方多个主要城市的降雨日数并不比常年同期偏多,但降雨量均超常年同期。

北方高温叠加高降水量的天气制造出的“桑拿天”,让不少北方的网友直呼遭遇“史诗级潮湿”“像被牛舌头舔过一样”,体感极为闷热难耐。于是,诸多疑问也在网络空间齐齐迸发了出来:北方的气候是否正在走向“暖湿化”?

从历史数据来看,这是一个确定无疑的趋势。

国家气候中心二级研究员、原气候服务首席专家周兵对经济观察报表示,通常所指的“暖湿化”,是一个气候变化概念下的专业词汇和变化倾向,“暖”和“湿”是最重要的两种气候属性,变暖意味着气温升高,变湿则意味着降水增加。

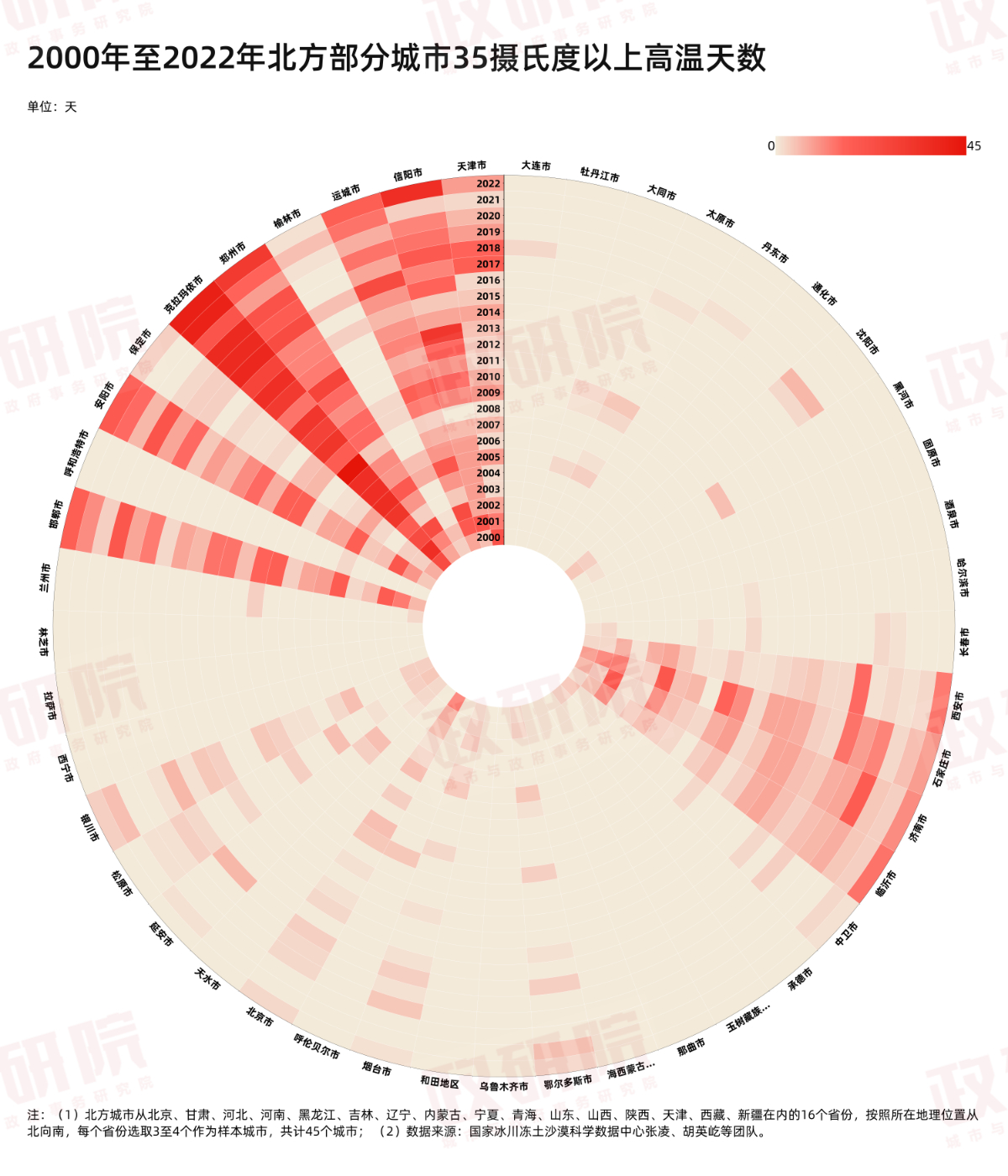

为了更为详实地回答这一问题,本文运用国家冰川冻土沙漠数据中心和国家青藏高原科学数据中心的相关气候数据,梳理了北方45个城市2000年至2022年夏季(6月至8月)的高温日数,2000年至2024年夏季(6月至8月)的最高气温和降水量数据,试图呈现北方城市的“暖湿化”的程度。其中,西藏地区并不属于北方地区,但西藏特殊的高原气候,对气候变化极为敏感,同样作为观察样本。

高温天更多、更热

根据中国气象局的定义,日最高气温达到35℃及以上即被认定为高温天气。在我们所统计的45个北方城市中,与2000年夏季相比,高温天气呈现出普遍增强的态势。

从高温天数变化来看,河北、河南、新疆、山东、山西和陕西等多个省区的城市表现尤为明显。其中,河南信阳的变化最为突出。2000年,信阳全年高温天数仅为5天;而到了2022年,这一数字已攀升至35天,增长了30天。郑州也呈现出类似趋势,从2000年的8天增加至2024年的31天,增长了23天。

若以年代为尺度进行观察,高达四成的北方城市的高温天数在2015年后出现明显变化,其变化包括部分温凉区域出现高温日数、部分城市高温日数的增加和高温日数打破新纪录。

若将观察尺度拉长至年代级别,可以发现2015年后北方城市高温天气格局出现明显变化,四成北方城市在高温天数上呈现3类典型变化:部分传统温凉区域开始出现高温日、部分城市高温日数持续攀升以及高温日数纪录被打破。

北方的高温现象还呈现出北扩的趋势,一些以往夏季凉爽的地区开始记录到高温天气。2000年至2014年间,大连与丹东未曾出现过35℃以上的高温日;然而2018年8月,大连于8月1日至2日连续两日出现高温天气,丹东也于8月1日记录到35.1℃的高温。

在高温日数的增加方面,克拉玛依、郑州、信阳、临沂、安阳、天津等地的变化较为突出。2000年至2014年,克拉玛依的年均高温天数为29.5天;2015年至2022年,其年均高温天数同比上涨5天,达到34.5天。

在高温日数增长方面,克拉玛依、郑州、信阳、临沂、安阳、天津等城市表现尤为突出。2000年至2014年间,克拉玛依的年均高温日数为29.5天,而在2015年至2022年间则上升至34.5天,增幅达5天。同期,河南的信阳、郑州、安阳3地年均高温日数分别增长3.2天、4.9天和2.1天,山东临沂增长2.1天,天津也增加了1.6天,华北、西北地区的高温天气不断强化。

与此同时,还有10个北方城市接连刷新高温日数纪录。2017年,陕西的西安、延安,宁夏银川和山西运城4地同时突破21世纪以来的高温日数极值,分别达到15天、6天、6天和25天。2018年,沈阳将原有4天的纪录提升至6天;2019年,邯郸和安阳分别以20天和21天突破各自的历史极值,此前,这两地的高温日数最大值为18天和20天。2022年,山东临沂、河南郑州和信阳再次将纪录推高至14天、31天和35天,此前,这3地的高温日数最大值为10天、27天和32天。

可见,高温天气不仅持续天数在延长,月最高气温的极值也在不断突破,北方地区高温的强度与频率正在“双重增强”。

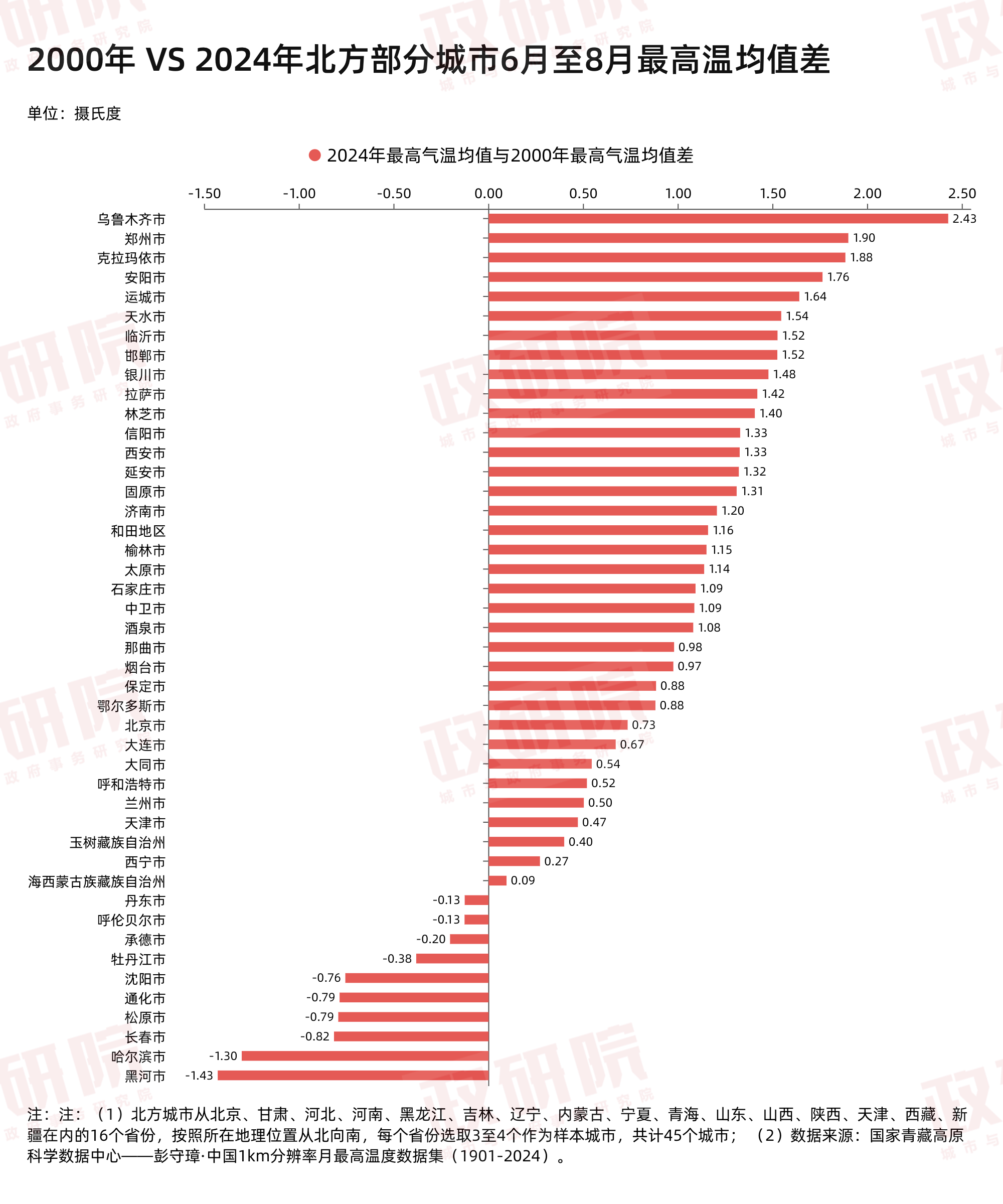

通过对2024年6月至8月与2000年同期的最高气温均值比较发现,约78%的北方城市呈现升温趋势,其中西北城市的升温变化更为显著。

以新疆为例,乌鲁木齐市2024年6月至8月的最高气温均值较2000年同期上升了2.4℃,从2000年的23.8℃升至26.2℃。而克拉玛依、和田地区两地2024年6月至8月的最高气温均值,较2000年同期均上升了1℃以上。其中克拉玛依从32.7℃升至34.6℃,和田地区从24.9℃升至26.1℃,升温幅度明显。

周兵认为,中国北方变暖与全球变暖的趋势一致,且变暖的程度更加明显。他举例说道,东北地区年平均气温每10年升高0.33℃。因此,自1951年以来,东北地区的平均气温已经大致升高了2.4℃。

据“中国天气”报道,今夏的高温闷热主要是由西太平洋副热带高压异常偏北导致。常年的7至8月,西太平洋副热带高压常位于江南、江淮一带,而今年7月上旬,副热带高压已控制了河南北部、山东、河北南部、甚至远及辽宁、吉林、黑龙江等地。

周兵还指出,京津冀等特大城市群还不可忽视城市热岛效应,这个因素使得日平均气温比郊区推高2℃—4℃,另外,太行山脉特殊的地形,对高温热浪的形成也有贡献。

在诸多作用之下,北方城市越来越“暖”,已经是无可争辩的事实。

湿润化趋势突出

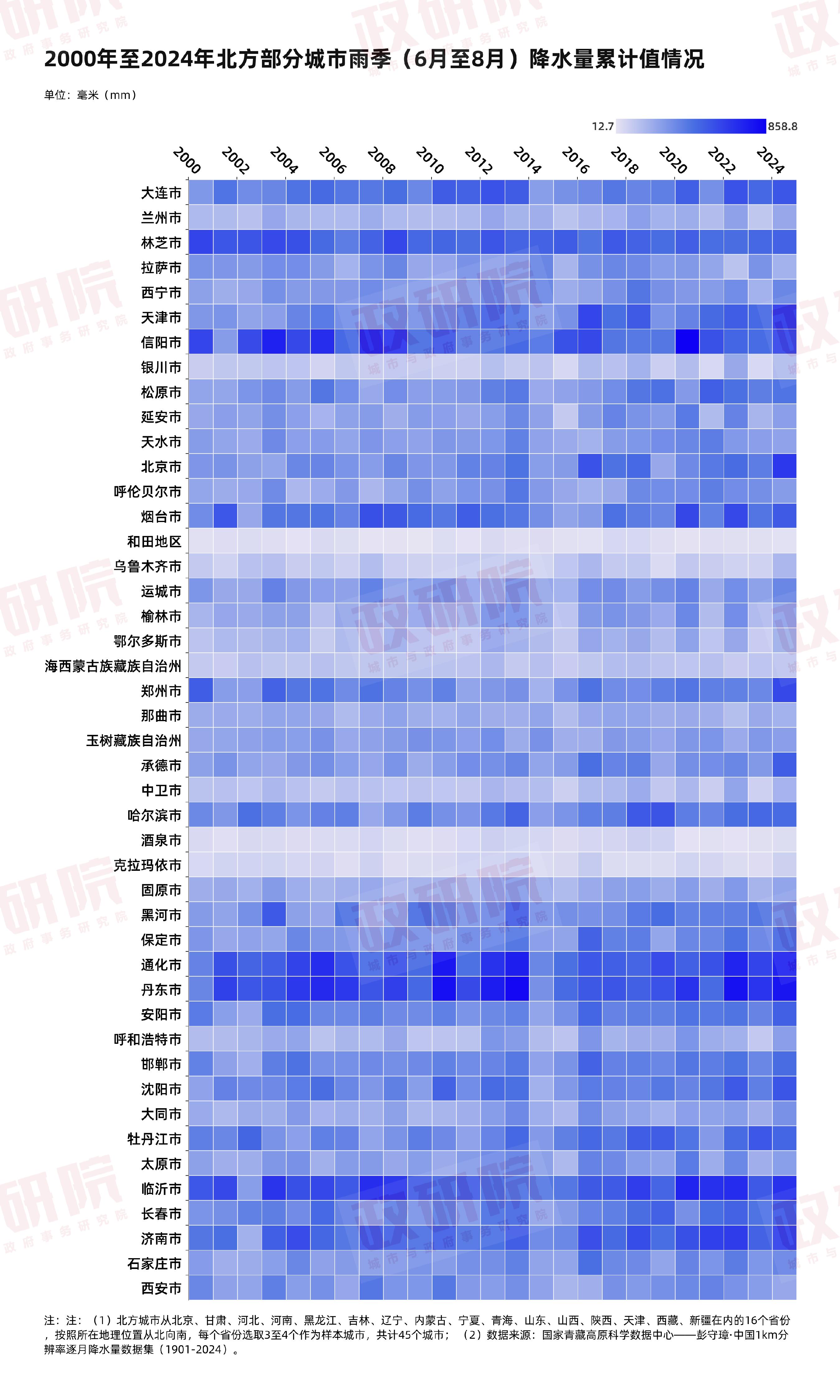

在高温天气愈发频繁和强烈的同期,北方地区的降水也发生了显著变化。在我们所统计的45个北方城市中,有84%的城市在2000年至2024年雨季(6月至8月)的降水量,同样呈现显著增加的趋势。

从空间分布上看,东北、华北、西北地区降水增长非常明显。其中,辽宁丹东的降水增幅最为显著:2000年夏季降水量为359.3毫米,至2024年已波动增长至779毫米,增长超过419.7毫米。

类似的变化也广泛出现在东北其他主要城市,如通化、松原、长春、沈阳、大连以及哈尔滨等,这些城市的降水量增幅均超过100毫米。而在华北地区,天津、北京、承德、保定和呼和浩特的降水量增幅也均超过100毫米。

作为沿海省份的山东,降水增加更为显著。与2000年相比,2024年雨季期间,山东济南、烟台和临沂的降水量分别增加了205.9毫米、182.1毫米和142.8毫米。

从更长的时间维度看,从1961至2024年间,中国平均年降水量也呈增加趋势,平均每10年增加约6毫米。尽管华北、东北和西北地区年降水量未呈现显著的线性变化趋势,但自2010年以来,这些区域整体处于一个降水偏多的阶段。

以保定为例,其2010年雨季的降水量与2000年相比,下降了33.2毫米;但进入2010年后,降水趋势发生逆转,其2024年雨季的降水量与2010年相比,增长了119.9毫米。郑州的变化更为显著,其2010年雨季的降水量与2000年相比,下降幅度更大,达132毫米;但其2024年雨季的降水量与2010年相比,则增长了342.9毫米。

周兵表示,在过去10多年间,北方地区的湿润化趋势很突出,降水呈现显著年际变率和年代际变化,这是东亚夏季风变化特征的综合体现。东亚夏季风强劲,导致季风北边缘带位置偏北,华北等地降水开始早、强度大,湿度特点突出。

影响东亚夏季风和中国雨型的重要因素是赤道中、东太平洋厄尔尼诺与拉尼娜事件。北方降水增多在某种意义上是汛期降水模态“北涝南旱”的体现,该模态往往与拉尼娜事件或冷水现象密切相关。

在多数拉尼娜现象出现的次年夏季,西太平洋副热带高压易偏北,副高偏北也使得中国主雨带较常年同期偏北,中国就更容易出现“北涝南旱”的格局。数据显示,2025年,华北雨季于7月5日开始,较常年偏早了13天,汛期雨季进程总体偏早,是1961年以来历史最早。从雨季的强度来看,华北雨季则较常年明显偏强,也是1961年以来最强的华北雨季。

周兵认为,今年北方地区显著的湿润状况,正与拉尼娜事件密切相关。尽管2024年冬季未正式形成拉尼娜事件,但赤道中、东太平洋出现的海表冷水现象,仍产生了类似拉尼娜的气候效应。因此,当前北方持续的暖湿趋势,不仅有气候变化背景,大气外部强迫也是推手。

除了降水量之外,相对湿度也是衡量“湿”的重要指标。北京市气象局的数据显示,2013年至2022年的年均相对湿度较2003年至2012年上升了5%至10%,夏季的增长尤为显著。

周兵认为,虽然日常气温是衡量空气冷热程度的常用指标,但其难以全面反映天气对人体的实际影响。为此,国内外气象与卫生机构联合推出了“酷热指数”,该指数综合了温度和相对湿度的影响,更能科学地体现人体真实感受到的热度。

例如,今年7月5日上午10时34分,北京气温为32.1摄氏度,相对湿度达69%,据此计算的酷热指数高达40℃。这意味着,因为湿度很大,北京市民实际感受到的温度,并非气象预报显示的32.1℃,而是相当于40℃的高温环境,这便是网友吐槽的“像被牛舌头舔过一样”的天气。

应对气候新常态

当北方的气候走向“暖湿化”,人们将不得不应对持续的高温与频繁的降水,一些行业正在悄悄发生着改变。

在农业生产一线,高温频发与降水增多,正迫使从业者采取更积极的预防措施来应对挑战。

王乐乐所在的公司,运营着位于烟台市的一处果园种植基地。今年,他们遭遇到了严峻的天气挑战:春季干旱、夏季持续高温,到了苹果即将成熟的时候,又遭遇连续降雨。

在今夏的高温干旱阶段,他们选择在早晚时段用井水灌溉果树以保持湿度,避免花芽分化不良和果实脱落。而后期遇到降水过多的时候,他们则不间断地排水来应对。

王乐乐说,当气温持续高于35℃以上时,苹果会出现果皮变色、变形的情况。高温的蒸腾作用会导致果树根系供水不足,叶片萎蔫。持续高温还会导致植物体内的酶活性受到抑制,光合作用减弱,呼吸作用反而增强,糖分合成就会减少,从而影响苹果的口感。此外,持续高温还容易引发果树红蜘蛛、鸡爪纹、炭疽病、枯叶病等方面的疾病。

降水过多呢?同样也会给果树带来麻烦。土壤过湿会导致通气性变差,根系缺氧而腐烂,进而引发落叶。果园在密闭环境下长期积水,甚至会引起主干腐烂。雨后温度骤升,还会带来褐斑病的威胁,必须及时喷药防治。

王乐乐说,他们现在会密切关注天气预报,在持续干热天气来临前,提前准备好肥料和农药,做好预防工作。如果一旦出现了问题再去治理,收益就非常差了。

除了农业种植,在文物保护领域,气候变化带来的挑战同样不容忽视。

一凡是山西省的一位“文物医生”,长期从事彩塑、壁画和古建筑彩画的修复工作。提起气候变化对古建筑的冲击,她立刻想起2021年10月2日至7日那场持续的强降雨——山西省域内6天的降水等同于前一年全年的五分之一。暴雨导致省内大量古建筑受损,平遥古城城墙作为大型露天土质文物,也出现了局部坍塌。

那场大雨,几乎是山西文保领域的一场灾难,受损文物中超过八成是市县级及未定级的低级别文物。2023年,一凡在参与山西省古建筑彩塑壁画抢救性数字化保护项目时再次感受到,诸多低级别文物因保护力度不如国保单位,在极端天气面前非常脆弱。

一凡解释道,对于彩塑、壁画这类附属文物,文保行业有明确规定,需对保存环境进行至少为期一年的环境检测,监测指标包括温度、湿度、风速、风向、蒸发量和降雨量等。像云冈石窟、永乐宫这样的国保单位,很早就配备了系统的环境监测,数据全面且持续;而大量未定级的文物,只有最基础的温湿度记录,难以实现精细化防护。

山西省的古建筑为数众多,且多以木结构为主,降水增多直接威胁其安全。木材在潮湿环境中易糟朽,含水率上升会导致强度降低,若再叠加虫蛀、鸟害等动物损害,整体结构极易变形、损毁。木结构受潮还会牵连其内部的壁画,雨水不仅直接淋湿画面,更会因木材含水率升高而增加墙体湿度;同时,雨水自上而下渗透,地面积水也会向上返潮,导致墙体底部空鼓、墙皮剥落。若壁画本身含有水分与盐分,表面会逐渐空鼓起泡、起甲酥碱,最终整片脱落。

除此之外,高温对古建筑的影响同样不容忽视,持续强烈的日照直接影响温度及红紫外线的照射情况,会使文物表面色彩饱和度下降,导致快速变色或褪色。

历史上,山西、甘肃、陕西因位于内陆地区,受海洋季风的影响较小,气候较为干燥,为古迹尤其是木结构建筑的长期保存创造了良好条件。担当气候发生变化,这些遗产将面临直接的威胁。

例如敦煌莫高窟,石窟内温湿度的变化与降雨密切相关,而温湿度的频繁变化则是导致酥碱、起甲、壁画脱落等病害的重要影响因素。简单来说,干燥气候会让壁画表面返盐或起皮,而更湿的环境则会容易导致墙体里的黏土矿物吸水膨胀,湿度下降时则可能让壁画中间空鼓、剥落。这给文保行业带来了艰巨的挑战。

当北方的气候“暖湿化”,受影响的当然不只是农业和文保。“像南方一样的天气”不再只是一时的调侃,而是人们需要适应的新常态。它将如何改变我们的生活,还难以做一个清晰的描述,但确定无疑的是,它将直接或间接地影响到每个行业、每个人。