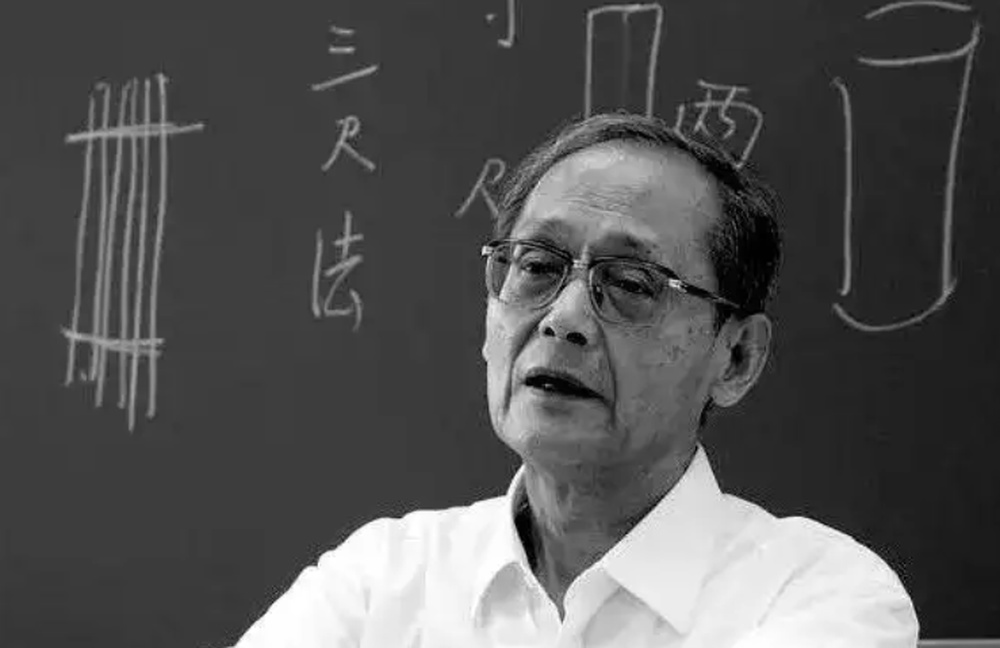

著名古文字学家、古文献学家、历史学家,第八、九、十届全国政协委员,第六、七、八届北京市政协委员,复旦大学文科杰出教授、出土文献与古文字研究中心教授裘锡圭先生,因病医治无效于2025年5月8日1时45分,在上海新华医院逝世,终年90岁。

遵从裘锡圭教授意愿,不举行遗体告别仪式和任何形式的悼念活动。

“当代中国古文字学研究第一人”

裘锡圭先生祖籍浙江宁波,于1935年出生于上海,复旦文科杰出教授、复旦大学出土文献与古文字研究中心教授,曾参加望山楚墓竹简、曾侯乙墓文字资料、郭店楚墓竹简、银雀山汉墓竹简、马王堆汉墓帛书和尹湾汉墓简牍的整理考释工作。

1956年,裘锡圭毕业于复旦大学历史系,同年考取历史系“甲骨学与商代史”研究生,师从著名甲骨学家胡厚宣教授。同年胡厚宣教授奉调北京,裘锡圭也跟随老师到中国科学院历史研究所(现属中国社会科学院)先秦史研究室。

1960年研究生毕业后,裘锡圭在北京大学中文系任教,并在朱德熙教授影响下,对战国文字产生浓厚兴趣。

1974年起,他开始先后参加国家文物局组织的整理银雀山汉墓竹简、云梦秦简、马王堆汉墓帛书、曾侯乙墓文字资料、江陵望山楚简、郭店楚墓竹简和尹湾汉墓简牍等出土文献的整理工作。

裘锡圭先生被誉为“当代中国古文字学研究第一人”,也是一位“划破长夜”的引路者。

“马王堆帛书的整理工作没有止境”

“我虽然已退休多年,但蒙学校领导和中心同仁不弃,还能和大家一块儿从事科研工作,这让我很高兴。我希望能在中心同仁的大力支持下,如期完成我所参加的《老子》注释项目,也希望中心今后不断发展,取得越来越好的成绩。”

今年3月29日,复旦大学出土文献与古文字研究中心迎来成立20周年纪念日。90岁高龄的裘锡圭先生对中心发展寄语。据报道,2005年,中心由裘锡圭先生率队成立。

20世纪70年代初,长沙马王堆汉墓出土了大量帛书、帛画、简牍等珍贵文物,举世震惊。裘锡圭正是对马王堆汉墓帛书文献进行初次整理的学者之一。20世纪70年代,马王堆发掘完成后,裘锡圭就曾与唐兰、张政烺、朱德熙等老一辈学者一起,在北京沙滩红楼(文物出版社旧址)进行马王堆汉墓简帛文献的初次整理工作。裘锡圭先后参加了银雀山汉墓竹简、云梦秦简、马王堆汉墓帛书及郭店楚墓竹简等重要出土文献的整理工作。他在汉字学、殷墟甲骨文、战国文字和汉简的考释,对先秦和秦汉古籍的校读,以及上古史的研究等诸多方面,均做出了很大贡献。

2014年,由裘锡圭主编,湖南博物院、复旦大学出土文献与古文字研究中心编纂的《长沙马王堆汉墓简帛集成》对珍贵资料作了系统整理与注释。裘锡圭带领中心全体教师,以6年的心血倾注于一书,将这一学术工程推向新的高度。

此后十年间,中心团队在充分吸纳新学术成果的基础上,对这批文物资料进行了更为深入的研究,于2024年出版了集大成之作——《长沙马王堆汉墓简帛集成(修订本)》。

在裘锡圭心中,“马王堆帛书、简牍的整理工作没有止境。”此前,主持初版编纂工作时裘老年事已高、青光眼严重,但仍坚持全程参与。而修订本编撰时,裘老仍躬耕于研究一线,亲自操刀《老子甲本》《老子乙本》的修订工作。

曾自揭发表论文有错,“这是做学问的正常态度”

裘锡圭曾说:“做学问不能浪费纳税人的钱,要做出实实在在真正有意义的东西。”他没有“著作等身”,但每一部书都是精耕细作,在学术圈有着持久的影响力。

“看裘先生的帛书研究手稿,真是感动得不行。”《长沙马王堆汉墓简帛集成》一书编委、中华书局总经理徐俊说,裘先生曾特地致电他,想要上世纪80年代的A3蓝格稿纸,因为那个纸文字格大、栏距宽。但在裘先生的手稿上,原本疏朗的空行已经被红色、蓝色、黑色几道修改印迹覆盖,整张纸面都铺满了字。“好多人都用手机照下来,现在还能这么做学问,太让人感动了。”徐俊说。

2018年,裘锡圭的一则声明还曾引发热议。 “拙文可谓毫无是处,自应作废,以后编文集也不收入。”裘锡圭发表声明,直言自己6年前发表的一篇论文有错误,并表示“请大家多多批评,以便改正”。声明一出,迅速引来众多同行和网友点赞,慨叹先生此举彰显了“高逸学者之风”。而当媒体向裘老求证此事,他只是淡然回答:“这是做学问的正常态度,没什么大不了。”

“裘先生的学风对后辈的影响很深。” 中心主任刘钊说,90岁高龄的裘锡圭饱受眼疾困扰,精力大不如前,但依旧坚持每天工作2至3小时,这是他对“学问高于一切”的坚守,而这种治学态度也深深地影响了中心的中青年学者。

“我以前曾在文章里提到,治学应有三种精神:一、实事求是;二、不怕苦,持之以恒;三、在学术问题上,对己严格,对人公平。现在我还是这么看。 ”裘锡圭曾如是说。

来源:澎湃新闻、潮新闻、央视新闻、人民日报、上观新闻等

综合编辑:刘丹