五一假期第三天,全省文旅市场持续呈现火热态势。

记者了解到,截至5月2日15:00,纳入重点监测的200家旅游景区共接待游客593.8万人次,较去年同期增长6.0%,实现门票及旅游收入2.9亿元,同比增长7.5%。随着客流高峰延续,截至当日16:00统计数据显示,全省16家5A级旅游景区当日累计接待游客141.5万人次,同比增幅达3.89%。与此同时,全省公共文化场馆当日服务人次再创新高,达到103.39万。

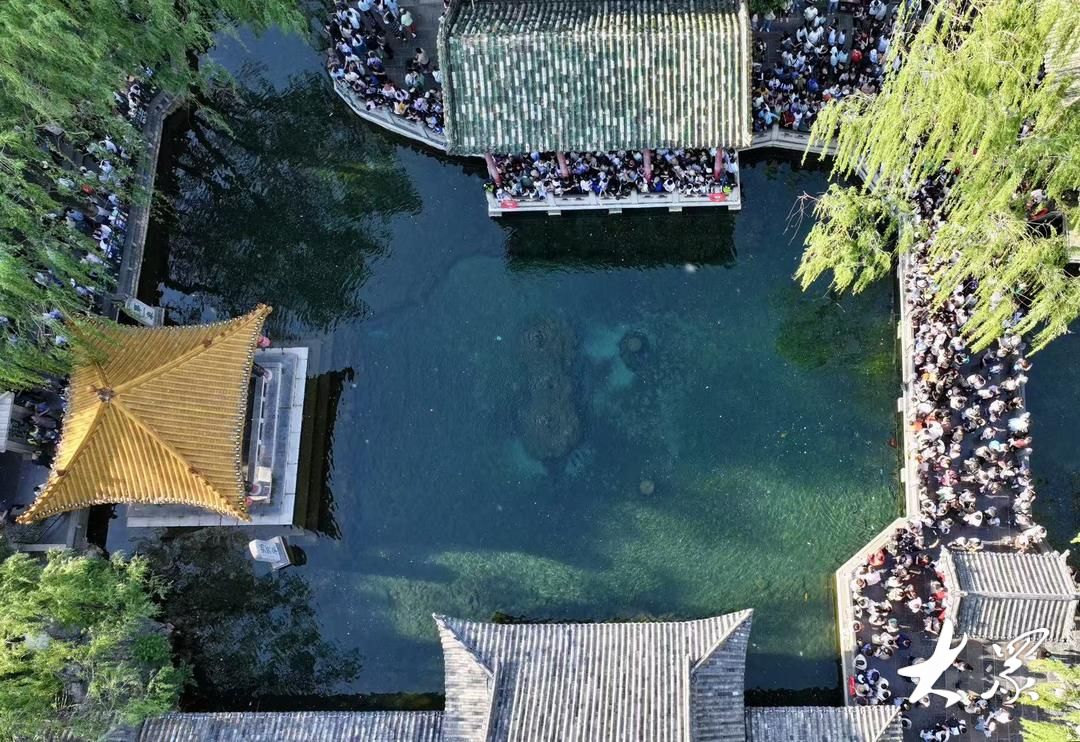

济南市天下第一泉景区人气爆满。(摄影:卢鹏)

以上数字背后,透露着山东文旅从“假日流量”向“品质生态”的成功迈进,无论是科技赋能、文化活化还是生态价值传递都有着生动的创新实践,那山东文旅是如何以“新质文旅”的姿态,实现从“爆红”到“长红”的呢?

首先,今年的山东文旅,更注重服务链延伸与体验增值,实现从“门票经济”到“体验增值”。比如,烟台莱阳白垩纪国家地质公园29.9元特惠票内含科普讲解服务;青岛极地海洋公园“一票通玩五大场馆+摩天轮”打包文旅核心资源;泰安“泰山+志愿服务”将公益咨询嵌入游览动线等等。

这些“优惠搭台、服务唱戏”的模式,从满足“吃饱玩好”的基础需求,转向“深度体验”的价值共鸣,推动文旅消费从“价格敏感”向“情感认同”跃迁。

其次,也在于以科技重构文化叙事逻辑,实现从“文物陈列”到“数字共生”。济南明水古城依托宋文化打造沉浸式场景,游客可着汉服参与茶艺、投壶等互动项目;潍坊青州博物馆“吉光金华”青铜展引入AR导览,让千年文物“开口说话”;青岛万像XR项目“临境·山海经”更以体感技术模拟风雨雷电,将上古神话转化为可触碰的感官盛宴。这一系列的实践改变了“文博热”中游人如织的观赏模式,让文旅叙事从“视觉消费”迈入“多维共创”时代。

德州市乐陵影视城锦绣唐园,唐朝古风文创演出、典雅仿古建筑街区,让游客体验梦回大唐的华美琳琅。(摄影:卢鹏)

再次,夜间文旅的科技赋能成为今年最大亮点,立体多维增强旅游体验。青岛浮山湾灯光秀以“四季青岛”为主题,用光影讲述城市百年变迁;滨州黄河楼“非遗盒子灯”以千盏渔火重现黄河文化符号;临沂龙园“飞天火狐秀”以冷烟花技术重构传统打铁花技艺。

相较于过往“文旅消费季”依赖门票优惠的简单化营销策略,山东通过光影叙事将地域文化符号转化为夜间IP,既延续了国潮基因,又迎合了现代时尚,以科技强化了文化记忆点,推动夜间经济从“灯光秀场”到“文化磁场”、“亮化工程”向“文化地标”升级,立体多维地加深旅客的身心体验。

当惠民政策从“让利”转向“增值”,当文化体验从“观看”转向“共生”,当生态旅游从“观光”转向“体验”,我们看到的是一场山东文旅供给侧的深刻变革。当“网红城市”的标签逐渐模糊,山东文旅正以“润物细无声”的姿态,用文化叙事重构消费场景,让“流量狂欢”变为“价值沉淀”。

正如省文化和旅游厅厅长喻剑南所言:“我们要让‘好客山东’不仅是地理标识,更成为文化认同的符号。”文旅产业的未来,不在“流量泡沫”中,而在“品质深耕”里;不在“短期爆红”里,而在“长期主义”中;不再追求转瞬即逝的烟花,而是生生不息的盛世繁华。

“文旅新质生产力”也将重塑产业逻辑,文旅不再是资源与流量的比拼,而是文化厚度、生态价值与科技创新的融合共生。唯有坚持“长期主义”回到旅游产品的打磨、旅游消费环境的优化改善,让游客转化为“文化参与者”“生态守护者”,方能真正实现从“网红”到“长红”的跨越。

编辑:柏凌君