新黄河记者:柴颖颖

回顾建设历程,济南轨道交通3号线二期项目团队人员的高频词是“抢工期”。安全如期地完工,是团队每个人的“执念”。

目前,济南轨道交通3号线二期正在向着年底通车试运营的目标冲刺。如当下流行的国产游戏《黑神话:悟空》一样,3号线二期项目团队成员遇难关闯难关,每一个节点都是他们的“闯关记”。

“抢工期”是每个人的“执念”

济南轨道交通3号线二期是首条进入机场的轨道交通线路,建成通车后,可以与地铁1号线、2号线换乘,将济南西站、济南站、济南东站、遥墙国际机场等主要交通枢纽串联,极大方便市民出行。

“在项目建设过程中,为了实现各专业施工的无缝衔接,从土建到铺轨、机电、装修,现场完成一段、验收一段、移交一段,做到了有序地交叉施工,完美地无缝衔接。”

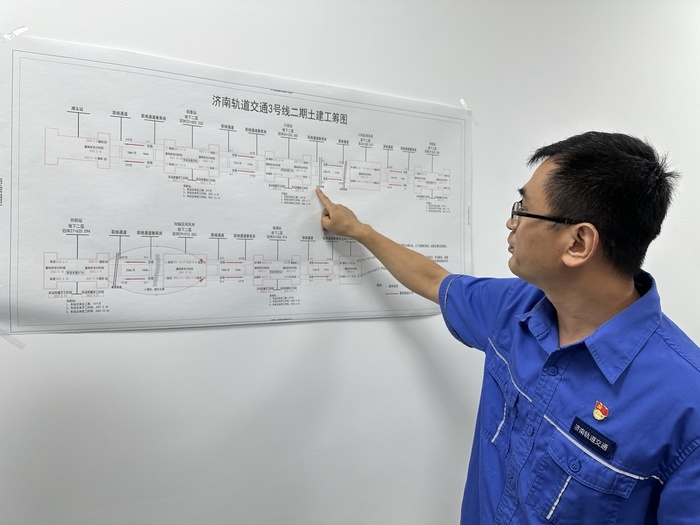

近日,在济南轨道交通集团建设投资有限公司3号线项目管理部经理刘本栋的办公室里,白板墙上是一页页已经完成的施工计划表,堪称现实版的“挂图作战”。

他说,压茬施工中,按期完工非常重要,所以“抢工期”是每个人心里绷紧的一根弦,而且还要安全地“抢”。

为了早日实现通车目标,团队成员经常是白天去现场,晚上和施工单位开会研究问题。“今年面临通车,很多同事到现在都一直没休过班。我们的业代、监理、施工一线人员为了全线电通,为了动车调试,近期一直是白天研究施工细节,晚上在隧道内通宵达旦组织攻坚,‘5+2、白加黑’,每位参建者都愿意为了城市发展、为了3号线默默付出和奉献。”

3号线项目管理部现场经理柳芳涛对“抢工期”也深有体会。他说,“洞通”之后需要组织铺轨、供电、机电等单位随即进场,从5月15日代建段土建工程移交工作面后,他们组织了站后专业施工生产“大会战”,在地下3公里长度范围内,涉及铺轨、供电、机电等多专业500余人同时施工。

面对施工组织难度大、安全管理压力大、沟通协调复杂多变现状,他结合自身多年轨道交通施工管理经验,统一各专业节点目标,提前进行桌面演练,在保证安全、质量的前提下,6月5日提前一周实现了“轨通”,6月27日实现了全线“电通”。

芦潇主要负责3号线二期工程站后如机电、供电、装修等专业的施工管理工作,工期最靠后的机场南站是整条线路最大的考验,通车的节点就卡在这里。

“这是与时间赛跑的第一关。”芦潇说,机场南站土建结构以及两端明挖区间是由机场集团代建,2024年5月15日,明挖区间终于如期交付,但根据整体规划要求,7月15日就要进入动车调试阶段,留给轨行区施工的时间不足两个月,只能用“极限”来形容。

在现场管理中,他形成了一套自己的管理经验,即现场“三人组”——他、项目总工和专业监理。他们每日不间断巡视现场,保障第一时间把施工部署落实到位。每天施工结束后,还会在下午五点半这个固定时间组织现场会议,总结当日各项任务的完成情况,尽量做到当日事当日毕,未完成的工作就当晚加班完成。

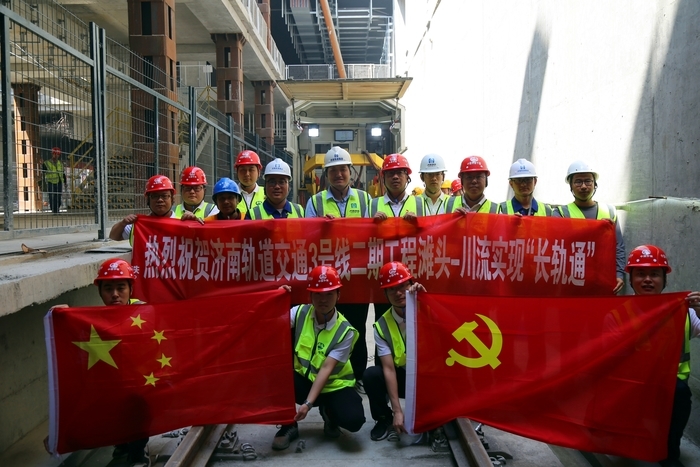

6月5日,3号线二期实现全线长轨通;6月27日,实现全线电通;7月9日,列车调试。经过不懈努力,团队成员从“极限”的夹缝中求生,仅用时42天完成从移交到“电通”的任务,打破了济南地铁建设的纪录,并提前实现了列车调试。

马彤辉作为3号线二期项目工程管理部长,主要负责统筹项目进度和技术。5月15日土建移交铺轨,6月12日实现“轨通”目标节点,这需要在不到1个月的时间内完成3公里道床浇筑、焊轨,以及疏散平台安装。

他和团队成员不断总结一轮规划建设经验,应用到二轮规划建设中,2023年5月明挖结构施工前,他们在设计阶段就进行研究,预留了物料吊装口,为后续开展6个铺轨作业面平行施工提供了先决条件。

5月15日土建结构完成后,3天内完成了区间贯通测量、600组断面测量成果,线路等6个专业设计同志密切配合,4个小时内完成限界核算,5月18日当晚就浇筑了120米道床。他们还组织施工人员发扬敢打硬仗、能打胜仗的“铁军精神”,24小时流水作业,提前7天实现“轨通”目标。

不为困难找借口,只为成功想办法

“闯关”意味着遇到各种各样的难题,但项目团队成员从不为困难找借口,只为成功想办法。

柳芳涛说,3号线二期工程盾构始发接收共14台/次,印象最深的是临港站至接收井区间,也是全线最后贯通的盾构区间,这个区间隧道埋深浅,穿越地层富水、粉细砂,并长距离连续侧穿高架桥桩、下穿U型槽等风险源。

为了确保施工安全,柳芳涛牵头成立现场管控专班小组,实行24小时值班制度,时刻关注盾构施工参数,并每天下午4点对施工作业人员、管片、物资情况等进行现场调度,确保现场生产的连续性。历时120天,2023年12月28日顺利完成了1150米盾构隧道施工,按期实现了全线“洞通”节点。

动车调试时,因为天气状况严重制约了进度,“七下八上”正是雨水增多,潮湿闷热的时节。那时,3号线二期区间刚贯通不久,内部潮湿阴寒。由于区间内外冷热交汇,在调试过程中出现极其重的雾气,造成能见度降低,钢轨也出现打滑现象,联调联试的多项高速跑车测试被迫终止。

但是,测试终止意味着通车时间极有可能向后推迟。那几天,芦潇试图找到解决的办法,但这个问题在全国范围并没有经验可以借鉴,他了解到其他城市的情况,通常采用的办法只有一个,那就是“等”,等过了季节,大雾自然会消失。但他说为了通车目标,大家“等不起”。

凭借专业知识和职业素养,他提出了多个解决方案,通过轮轨打磨解决了钢轨打滑的问题,但试验过多种办法之后,区间里的大雾依旧没有改善。从一般经验来看,应对区间大雾的办法是打开隧道风机强制通风,但见效太慢不能应急。

为了尽快达到测试条件,芦潇顶着压力反其道行之,关闭了所有风机和风阀,让区间隧道进入密闭的状态,大雾消散了,区间能见度达到测试标准,动车调试得以继续进行。

守护“双零”目标,向着通车冲刺

工期要“抢”,但要安全地“抢”。3号线二期有土建、铺轨、人防、机电等23个专业,全线最多时有5000余名建设者,“5+2、白加黑”模式已成为标配。但在项目部,“双零”目标是每个人的荣誉,为了这个目标,每个人都不敢有丝毫松懈。

刘本栋说,自己能有幸全程参与3号线一期、二期的工程建设,见证着这条线路从无到有,像孩子一样渐渐长成,现在将要呈现给社会和泉城市民,内心无比自豪。在工程的推进过程中,高度重视工程的安全质量工作,实现了零事故、零死亡的“双零”目标,建设者正在以饱满的热情,为年底通车目标按期实现不懈努力。

从土建施工转入站后施工后,各个专业(机电、装修、弱电、土建等)同时进场施工,交叉现象很严重,安全管理压力剧增。对于这种情况,柳芳涛带领团队成员明确各个车站、区间的属地管理单位,清晰划分责任分区,从人员、制度、机械等各个环节抓实抓细各项安全管理举措,全力以赴推动安全生产“双零”目标落实落地。

3号线项目管理部项目安全总监毛荣吉从工程的最初方案筹划到现场过程管控,一直到工程验收,他全过程参与了现场的工程建设,对安全的要求也是“细致再细致”,遇到安全问题绝不“心慈手软”。

他和团队成员印象最深的是向临区间风井天然气精准探测的事。仅仅从图纸上看,当时天然气管道距离盾构区间3米的距离,一旦盾构区间与它有任何冲突,都会给施工带来不可估量的风险。为了确保盾构施工和后期运营安全,需要盾构始发之前精准探测位置。

这根燃气下穿南水北调和小清河河流,埋深有10多米,探测难度极大,大家尝试过多种探测方法,常规的探测仪器均无法完成精准探测。当时,还有不到一周便进入供暖期,机场路沿线各居民依靠改燃气进行冬季供暖,时间紧迫,同时盾构机的始发节点也迫在眉睫。“这种形势下,我们立即组织参建单位统一思想,研究施工方案,划定责任矩阵,24小时紧盯现场,不停地调度资源,全方位保障施工安全,最终如期完成探测任务,为后续的盾构施工提供了坚实的保障。”

“道阻且长,行则将至。”如今,3号线二期正在向着通用运营目标冲刺,这条线路距离市民的出行生活也越来越近,项目团队每一个成员的“闯关记”也将变得更加值得。

摄像:张文龙 剪辑:张文龙 校对:杨荷放 冬平 编辑:刘梅梅