桥下是奔流千年的黄河,浩浩荡荡,东流到海;桥上是“基建狂魔”正以智慧与速度重塑时空,齐鲁大地,再启新篇。

近日,在京台高速齐济段,全国首条“6改12”改扩建高速公路建设正酣。作为山东省交通网“九纵五横一环七射多连”的“纵七”主动脉,京台高速齐济段改扩建项目正以科技创新为笔、绿色发展为墨,绘就智慧基建新画卷。

“该项目明显具有‘两高、两难、七首创’的特点,建设者正通过装配式施工、数字化管理、智能化助力等方式,以数字化、工业化和生态化理念重塑高速公路建设标杆,为黄河流域高质量发展注入澎湃新动能。”现场相关负责人表示。

全国首条,“6改12”改扩建高速公路开新篇

京台高速齐济段改扩建项目是交通运输部2020—2021年公路水路重点项目、2022年山东省重大项目,作为京台高速(山东段)改扩建的最后一段,已列入山东省“十四五”综合交通运输发展规划,同时也是全国第一条六改十二车道改扩建项目。

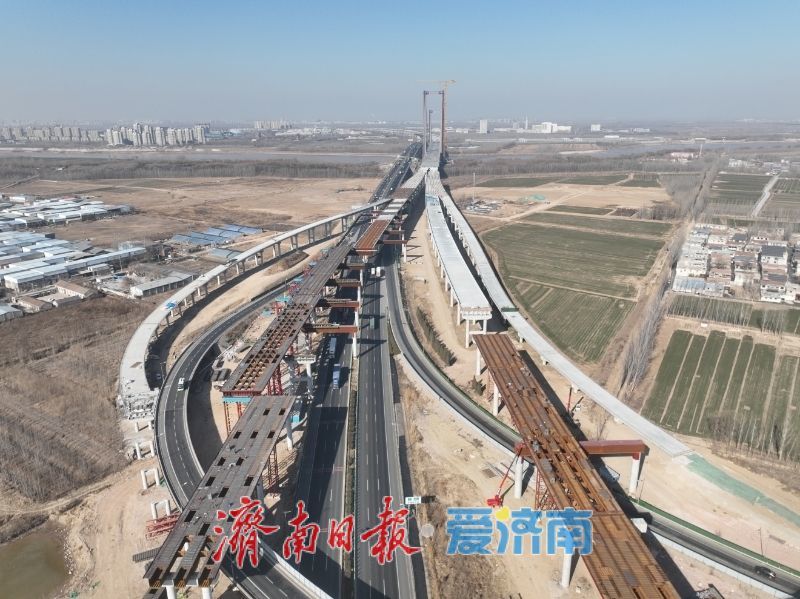

项目起自京台高速与济聊高速相交的晏城枢纽,经德州市齐河县,济南市槐荫区、市中区,终点位于京台高速与济广高速相交的殷家林枢纽,全长24公里。改扩建方式为“两侧分离加宽为主、黄河大桥段采用单侧分离加宽(双向行驶)、起点终点衔接段采用两侧拼宽的加宽方式”。

全线采用双向十二车道高速公路〔既有老路维持双向六车道,黄河特大桥路段左侧(下游)分离新建双向六车道,其余路段两侧各分离新建单向三车道〕技术标准,设计速度120公里/小时。

在京台高速齐济段改扩建项目沉浸式体验馆里,视频里展示的超宽车道让人震撼且充满了无限遐想:老京台高速犹如一条饱经沧桑的褐色丝带静静蜿蜒伸展,见证了岁月变迁;两侧新建的高速公路像灵动的巨龙如影随形,拔地而起,形成一幅绝美的画卷。

该项目有“两高、两难、七首创”的特点。所谓“两高”,即黄河生态保护与质量建造要求高和桥梁占比高(达73.9%)。所谓“两难”,一是涉铁、涉河施工组织难,项目跨京沪三、四线采用挂篮悬浇转体桥、跨水白铁路采用钢箱梁顶推施工,施工过程安全风险高;项目跨越黄河、小清河、腊山河等敏感水体河流,生态保护与高质量建造要求高,制约因素多。二是变道、交织行车安全保障难,新建两侧高架桥与既有互通匝道及老路连接,避免或减少车辆交织及误行纠错存在很大难题,且项目分离新建高架桥与老路距离近、高差大,减少施工对既有道路行车安全影响面临严峻考验。

“七首创”则是:国内首个六改十二车道高速公路改扩建工程;国内首次将单方向车流以小角度高架桥形式两次跨越既有老路;国内首个高速公路改扩建黄河特大桥并桥建设项目;黄河特大桥主桥为黄河下游最大跨径桥梁;省内首次路基横断面采用双路拱设计;开创钢混组合梁小角度跨越+横向滑移技术改扩建新思路;耐候钢首次大规模应用开创了全生命周期新理念。

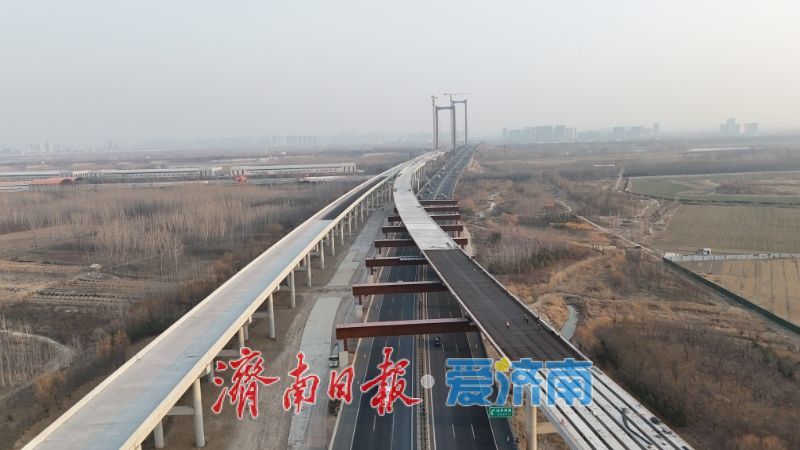

京台高速齐济段黄河特大桥主桥傲然横跨黄河,建设者在此大胆突破传统技术,首次在设计中运用钢壳—混凝土混合桥塔技术。这一创新设计不仅极大地提升了施工质量与精度,显著加快了施工进度,更难能可贵的是将对既有京台高速公路交通通行的影响降到最低。与此同时,项目团队深入开展关键技术研究,运用基于图像识别技术的近距离高塔桥墩施工安全典型风险源监测技术,这就好比为工程安全安装了一把无比精密的“智能锁”,能够实现施工风险的自动监测、精准识别以及及时预警,全方位、无死角地为桥塔施工的安全与质量保驾护航。

主打绿色智能出新招

在绿色低碳布局方面,建设者通过科学合理的规划、绿色环保的施工以及行之有效的生态修复措施,全力构建交通纽带与沿黄景观纽带,坚定不移地致力于实现公路建设与黄河流域生态环境的和谐共生。

因为京台高速齐济段改扩建工程项目技术标准等级高,建设者积极创新引领改扩建新标准新模式,为高速公路改扩建项目提供全新的设计思路。采用平面复合通道设计、双向十二车道改扩建,对后期山东乃至全国十二车道高速公路的建设具有重要的指导意义。首次将单方向车流以小角度高架桥形式两次跨越既有老路,实现了小角度跨越既有道路。

项目建设注重生态保护和环境友好,通过科学规划、绿色施工和生态修复,构建交通纽带、沿黄景观纽带,确保公路建设与黄河流域的生态环境协调发展。着力打造济南黄河生态风貌带,进一步提升黄河流域生态保护水平,改善路域环境。

在智能建造推广方面,京台高速齐济段改扩建工程实践意义大,在国内具有一定的引领和示范效应,相关方面国内外可借鉴案例少,设计及施工难度大。对此,建设者结合项目建设特点,从以下几个方面推进各项技术在工程建设上的融合应用:

一是建设黄河下游最大跨径桥梁。京台高速齐济段黄河特大桥主桥为黄河下游最大跨径桥梁,同时也是国内第一个高速公路改扩建黄河特大桥并桥建设项目,建设者在设计中实现国内首次应用钢壳—混凝土混合桥塔,钢壳塔内外层钢壳既作为结构受力的构造,又作为桥塔砼浇筑的模板,既提高了桥塔施工的质量和精度,又加快了桥塔的施工速度,降低了桥塔施工对既有京台高速公路交通通行的影响。开展了黄河下游桥群建设对河体演变及防洪影响关键技术研究和基于图像识别技术的近距高塔桥墩施工安全典型风险源监测技术研究。通过针对性课题研究,分析研究大桥改扩建前后对河道发展的影响,形成桥位下游河道工程防护技术,实现施工风险自动监测、识别、预警。

二是装配式施工应用促进桥梁工业化。京台高速齐济段改扩建工程高架桥集中,具备开展桥梁工业化建造的条件。引桥上部结构采用预制装配技术,加快施工速度,减少对城市生活的影响。建设具有装配式构件产能相匹配的标准化生产工厂,实现场站规划标准化、流水线布局标准化、生产流程标准化、管理标准化。针对预制构件特性,以专业的运输设备提供专业运输方法,保证运输过程中预制构件的质量和运输效率。

三是数字化管理赋能工程建设。京台高速齐济段改扩建工程致力于增强对项目的核心管控力,开发以建设决策和项目管控为目标的数字化管理工具,对重点数据进行整合分析,助力项目调度及重大问题决策。开发BIM协同数字化管理平台,借助互联网、物联网、大数据以及BIM模型可视化技术,全面实现工程建设项目数字化管理。积极推广BIM可视化交底,通过BIM动画模拟,将施工控制要点形象展示,促使交底内容深入人心,提高对一线工人的技术交底效果。构建项目电子文档归档和电子档案管理体系,实现项目全生命周期数据共享与工程档案电子化交付。

四是智能化助力“智”造无人化。京台高速齐济段改扩建工程抢抓有利时机,创新应用数字化管理系统及智能化生产设备,不断提升生产精度与质量,推广无人化施工生产。混凝土拌合站及预制梁场智能化无人化,通过数据自动采集及传输设备,实现对场站所有生产活动信息全天候实时监控。引进先进的数字化智能生产综合管理系统,借助智能仓储、计划排产、质量管控、物流调度、资源分配和决策分析等功能模块的互联互通,实现生产全过程数字化无人化管理与控制。搭建板单元智能焊接无人化生产线,生产线包含U肋自动打磨定位机器人、自动焊接机器人等智能设备,保障施工精度及整体生产效率。

工艺革新激发新活力

黄河冲积平原复杂多变的地质条件,一直以来都是建设者要面对的难点。他们凭借着无畏的勇气和卓越的智慧,自主研发出“高速高压搅喷复合桩”和“固结扩盘桩”技术。这两项技术宛如两把削铁如泥的宝剑,成功突破了地质难题,使桩长缩短了三分之一,钢筋用量减少了10%,不仅大大降低了工程成本,还显著提高了工程质量。

大规模应用耐候钢取得良好效果。耐候钢强度高、韧性好、易焊、易成型、耐疲劳,具有更优良的抗腐蚀性能,可以提高钢结构桥梁的使用寿命并减少日常养护工作量;省去涂装工艺,对环境影响小,大大降低了钢混组合梁全寿命养护成本和工程投资,提高了建造速度,符合低碳绿色环保交通建设理念。结合耐候钢的以上特性,为避免桥梁建成后通车运营期间内由于涂装养护带来的中断交通风险和安全通行隐患,建设者在小角度跨越处的钢盖梁、钢混组合梁中,采用免涂装耐候钢材料,以此降低桥梁全寿命养护成本和工程投资,这在我省高速公路建设中还是首次。

建设者自主研发了履带式顶推设备,并结合对北斗定位、无线射频、激光测距等视觉传感器的集成应用,实现桥梁顶推装备的信息化以及桥梁顶推过程的智能化。将固定在钢箱梁底板的齿板改为可环形运动的履带板,通过顶推油缸的往复运动带动履带绕滑梁环形运动。该设备结构对箱梁底面无损害,无需后期修补;钢箱梁受力均衡,无需对钢箱梁进行加强;无需受力体系转换,在桥梁顶推施工过程中,受力体系更加稳定;操作更加简便,施工工序更加简单,顶推操作工序减少50%,顶推效率提升2倍以上,同时降低了施工成本、保障了施工安全。

建设者坚持科技创新,积极推广应用新技术、新材料等“四新”技术。混凝土用砂采用机制砂,建立自产机制砂生产线,有效保证了混凝土质量。

春意盎然,生机无限。京台高速齐济段改扩建项目从“6到12”车道的变迁,不单是车道数量的倍增,还是山东高速集团从“传统基建”到“智慧基建”、从“征服自然”到“和谐共生”的转型缩影。这条路的终点不是通车,而是智慧基建的起点。在滔滔黄河水的陪伴下,京台高速齐济段借助新技术、新工艺,已经驶上了高质量发展的快车道,助力沿途经济社会快速发展,勇往直前!(济南日报·爱济南记者:戴升宝)

编辑:刘梅梅