新黄河记者:史春勇

“不用羽翼,而用皮膜翼飞行的恐龙是什么?”“小盗龙是一种树栖小恐龙?它和三角龙更像,还是和鸟类更像?”“通过DNA,能复活恐龙吗?”……

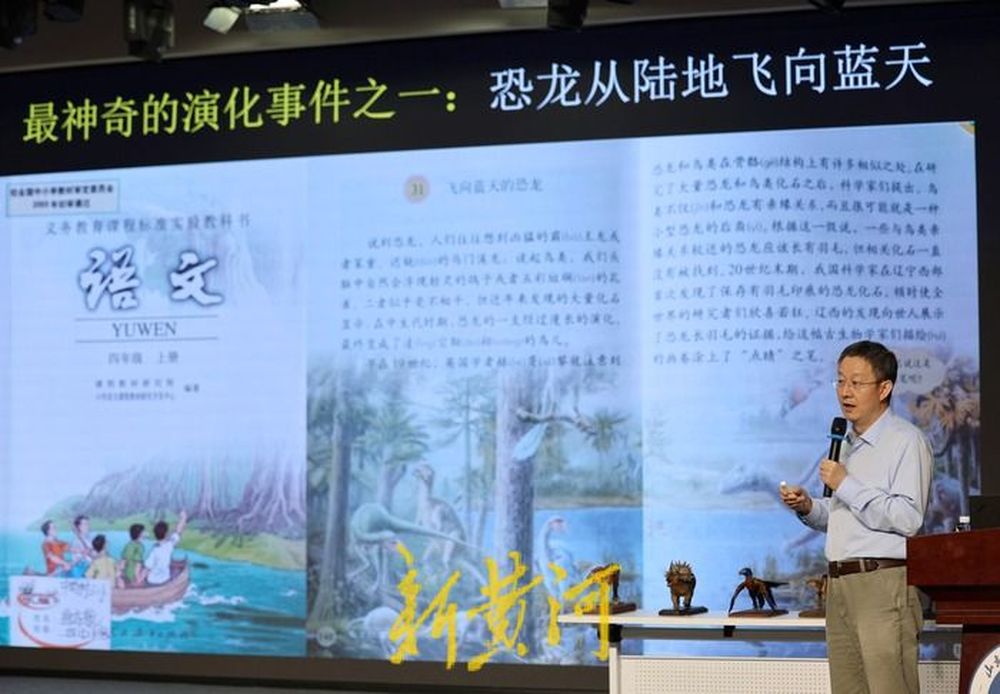

2025年5月23日下午,山东师范大学附属小学学术会堂内气氛热烈,著名古生物学家、中国科学院院士徐星以《中国恐龙大发现》为主题的科普公开课精彩开讲,他用生动有趣的语言为大家揭秘远古时代恐龙的知识,带领孩子们穿越时空,打开探索恐龙的神秘大门。

院士化身“恐龙世界导游”

28岁,发现长羽毛的北票龙;31岁,发现比始祖鸟还小的“赵氏小盗龙”;34岁,提出四翼恐龙假说;36岁,发现二连巨盗龙;46岁,发现长有翼膜翅膀的奇翼龙……徐星院士的研究成果创造了多项世界第一,是目前世界上发现并命名恐龙最多的科学家。2023年,53岁的徐星当选中国科学院院士,被大家亲切地称为“恐龙”院士。

对于小学生们来说,徐星院士更是 “熟悉的陌生人”—— 他撰写的科普文章《飞向蓝天的恐龙》入选小学语文四年级下册课本,带领无数孩子在文字中领略到恐龙世界的奇妙。

公开课上,徐星院士化身“恐龙世界导游”,他从中国第一龙:云南禄丰龙讲起,带领师生们穿梭于亿万年前的远古时代。徐星院士向学生们展示了自己在野外科考时与其他学者的合影,并询问同学们:“同学们你们看哪个是我?”“最右边!没戴帽子的!”一名男生激动地和身边的同学分享着他的发现。

随后,徐星院士向同学们介绍了中国古生物学的发展史,生动介绍了赫氏近鸟龙、中国角龙、山东龙、诸城暴龙等发现于中国、发现于山东的恐龙品种。这些形态各异的恐龙,有的体长超过20米,如同移动的 “陆地巨无霸”;有的大小与现代家鸡相仿,小巧又灵动。

徐星院士不仅详细讲解了不同恐龙品种的特点习性,还分享了恐龙发掘、研究、命名过程中的诸多动人故事。从野外勘探的艰辛,到新物种发现时的惊喜,一个个故事让课程内容兼具知识性与趣味性,牢牢抓住了师生们的注意力。

喜欢趴在地上,寻找化石

“恐龙为什么长得这么大?什么原因让恐龙灭绝了?恐龙的特别之处总能引起孩子们天生的好奇心,它是许多孩子们的最爱,也是不少科学家热爱的领域。”徐星院士在讲座中,分享了自己与恐龙结缘的过程,“因为我从小喜欢大自然,通过研究恐龙,我可以尽情地拥抱大自然。一到野外我就喜欢趴在地上,寻找化石。当然,最重要的原因是可以享受科学发现的乐趣。每当我找到了新的化石或发现新的认知时,这种幸福感和快乐是难以表达的。”

那么,科学家可以在哪里发现恐龙化石呢?徐星院士告诉同学们,科学研究需要“站在巨人的肩膀上”。“过去发现恐龙化石只能利用地质图探寻、以往化石分布参考、当地居民提供线索等传统方法,而随着科学技术的发展,如今,科学家们也开始运用GPS数据、地质数据和计算机模型等全新方法,推测化石分布密集区,更好地寻找恐龙化石。”徐星院士说。

“除了我,其实还有许许多多的科学家在世界各地寻找恐龙化石,以及他们生存过的痕迹。”讲座中,徐星院士向同学们分享了一张地图。地图向大家展示了新疆、内蒙古、黑龙江、四川、云南、山东等“传统恐龙强省”,这些地方在100多年前就开始陆陆续续发现恐龙化石。但是,还有一些省份“不甘落后”,比如浙江、河南、辽宁、甘肃、广西等,在过去的30年间,也开始发现了很多恐龙化石。

点燃孩子探索科学的热情

探寻恐龙的世界并不轻松,尤其是寻找恐龙化石的过程,不仅充满挑战还需要极大的耐心。徐星院士在讲座中多次对孩子们强调:“科学的发展正是在不停地试错中进步的。所谓的科学家精神,就是不断传承,老一代传新一代,去做更多、更深入的研究。”他的话语中充满了对科学探索精神的崇敬与传承的期许,激励孩子们勇于尝试,敢于面对失败,不断在试错中吸取教训,积累经验。

徐星院士还分享了几个科学家在恐龙研究过程中错误发现的例子,比如在2021年,古生物学家破解了一起百年“悬案”:名为“窃蛋龙类”的恐龙,并不以“偷蛋”为生,而是一种“妈妈下蛋爸爸孵”的爱心恐龙。

整个讲座过程中,徐星院士的讲述生动有趣,讲解恐龙演化过程的同时,又向现场学生传递了科学探索永无止境的精神。“期待未来能有更多同学对科学感兴趣,为科学研究作出贡献。”徐星院士向在座的同学提出了希望。

在问答环节,学生们踊跃提问,徐星院士耐心应答、幽默互动,深入浅出的讲解在同学们心中播下了科学探索的种子。

公开课结束后,另一项惊喜接踵而至——山东师大附小恐龙主题公益科普展正式启动。徐星院士亲自为展览揭幕,并与师生代表一同漫步展区。在形态逼真的恐龙模型前,在详实有趣的科普展板旁,徐星院士不时停下脚步,为同学们答疑解惑,让知识的传递在近距离的交流中更加深入。

活动结束后,许多学生意犹未尽,手持语文课本《飞向蓝天的恐龙》请徐星院士签名,并纷纷表示要以院士为榜样,努力学习科学知识,未来投身科研事业。

摄影:史春勇 编辑:曹梦佳 校对:王菲