新黄河记者:潘源浩

近日,新黄河记者专访了小广寒电影博物馆馆长、济南市老建筑文化旅游促进会会长、济南市工商联餐饮协会副会长李建军。在济南自开商埠121周年之际,一座承载着城市味觉记忆与文化基因的百年饭庄——庆余楼,历经岁月沉浮后已重新启动开始试营业了。从1908年小广寒电影院的附属食堂,到成为中外商贾汇聚的饮食地标,再到战火中沉寂,如今又以融合古今的姿态重现,庆余楼的重生不仅是对历史的致敬,更是济南城市文化传承与创新的生动注脚。

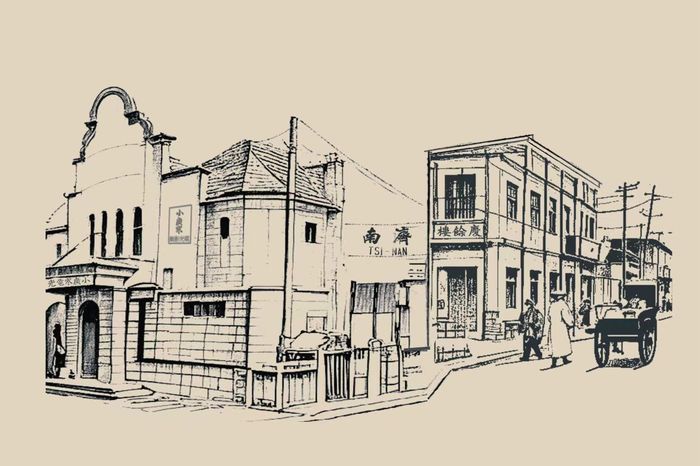

时光回溯至光绪三十四年,济南自开商埠的浪潮正席卷这座古城。中德商人合办的小广寒电影院在经三路拔地而起,作为济南首座专业电影院,这里不仅放映着新鲜的电影艺术,其内部食堂更悄悄埋下了庆余楼的种子。起初,食堂只为影院的中德职工提供餐食,因影院放映至深夜,便顺势推出夜宵服务。实惠的价格、丰富的菜品,让这个“附属品”很快俘获了观影宾客的心。1915年,这个食堂正式定名“庆余楼饭庄”,转为全天营业,“庆余”二字取自《易经·坤卦》“积善之家,必有余庆”,既寄托着创办者“以膳传善”的理想,也与济南“厚德载物”的城市精神深深共鸣。

坐落于经三路的庆余楼,曾占据着济南商埠的黄金区位:紧邻德、美、英、日等国领事馆,周边商埠公园、大观园等商业中心环绕,瑞蚨祥、宏济堂等民族商号与德华洋行等国际机构林立。“当时的庆余楼可不是普通饭庄,说是‘商埠会客厅’一点不为过。”李建军手持1930年《山东省垣街市图》,指着经三路沿线的密集标注说,“你看这周边的商号分布,决定了这里必然是中西文化碰撞的前沿。德国领事带厨师来交流香肠制作,本地掌柜在这里宴请洋行买办,菜单上既有鲁菜的醇厚,又有西洋菜的新颖,这种融合在当时的济南是独一份的。”

李建军深耕济南商埠文化研究数十年,对庆余楼的史料挖掘倾注了大量心血。“我们在整理小广寒电影院档案时,发现了1927年的一份职工餐单,上面既有‘葱烧海参’这样的鲁菜经典,也有‘番茄牛肉汤’的西式做法,这正是庆余楼早期菜品融合的直接证据。”他坦言,庆余楼的独特之处在于,它不仅是饮食场所,更是商埠开放精神的具象化——用味觉的包容,诠释着济南“海纳百川”的气度。

然而,1937年的战火打碎了这份繁华。日寇侵占济南后,庆余楼与小广寒电影院一同被强占,改为日军情报机构“济南新馆”,曾经的烟火气被硝烟取代。“1946年小广寒恢复放映时,很多老济南还在打听庆余楼的消息,但它终究没能跟着影院一起回来。”李建军的语气里带着惋惜,“这些年,不断有老人来博物馆打听庆余楼的故事,有人记得它的糖醋鲤鱼‘外酥里嫩,汁子能蘸三碗饭’,有人怀念深夜散场后那碗热乎的‘商埠烩面’,这些记忆,就是我们要复原它的理由。”

百余年间,济南从未忘记这座饭庄。为还原庆余楼的历史风貌,济南市有关部门联合专家学者展开了长达数年的考证:从1930年《山东省垣街市图》中定位其准确地址,到翻阅《济南大观》等文献梳理菜品谱系,再结合老照片与口述史料复原经营场景。“光是确定大门的朝向,我们就比对了6张不同时期的地图,还参考了周边建筑的现存结构。”李建军展示着复原过程中绘制的草图,“菜品复原更难,我们邀请了鲁菜泰斗和历史学者共同攻关,从《济南饮食志》的零星记载里,一点点拼凑出当年的菜单。”

如今重生的庆余楼,既保留了民国时期的建筑肌理——青砖灰瓦间透着商埠特有的中西合璧风格,又融入现代设计理念,用明厨亮灶展现鲁菜技艺的传承,以数字屏显讲述每道菜品背后的历史故事。试营业期间,复原的“糖醋鲤鱼”依旧保持着“鲤鱼跃龙门”的造型,创新菜品“商埠烩双鲜”则融合了德国酸菜与济南蒲菜,让食客在舌尖上感受百年前的文化交融。

“庆余楼的重生,不是简单的复古,而是要让老文化活在当下。”李建军站在新落成的庆余楼前,看着门楣上“积膳余庆,聚精会神”的楹联,眼神明亮,“当年它见证了济南自开商埠的勇气,现在,它要续写这座城市开放创新的故事。未来,我们计划在这里举办中西厨艺交流、商埠文化沙龙,让百年饭庄成为连接过去与未来的桥梁。”

作为济南“商埠文化复兴计划”的重要一环,庆余楼的重生不仅是一家饭庄的回归,更是对城市精神的唤醒。它见证了济南从传统古城到开放商埠的蜕变,承载着鲁菜“守正创新”的基因,更将成为讲述中国饮食文化故事的新窗口。从光绪年间的油灯闪烁到如今的华灯璀璨,庆余楼用百年沉浮证明:真正的文化地标,从来不是静止的古董,而是能在时代浪潮中不断生长的生命体。它的故事,仍在继续。

编辑:陈彤彤 校对:刘恬