新黄河记者:陈雪碧

10月17日,承载济南百年历史、赋予“天桥区”名称的纬二路跨铁路天桥(以下简称“天桥”),正式启动桥下商铺拆除工作。这座被誉为“山东省第一座铁路与公路交叉立体交通设施”的桥梁,后期将进入为期210天的维修改造阶段,在坚守“保留既有结构”原则下,实现功能升级与颜值焕新。

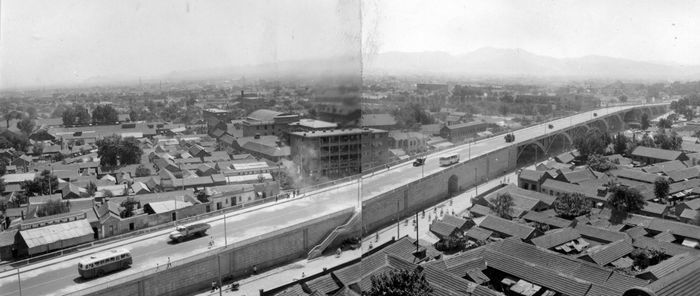

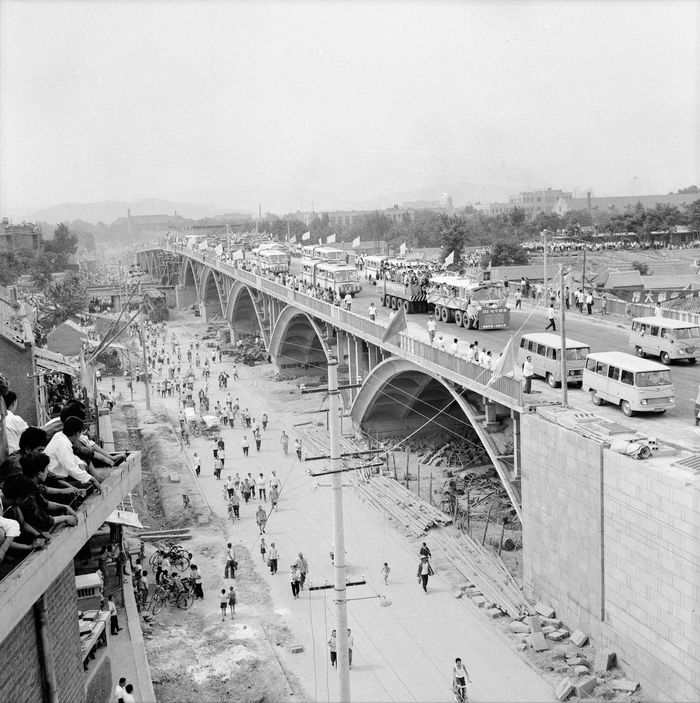

1975年,新建成的天桥(胡明摄)

图片说明:跨越铁路段鸟瞰图(通讯员提供)

直击现场:商铺搬离,安全鉴定护航拆除

10月16日,新黄河记者来到天成路附近的纬二路跨铁路天桥现场,一眼便看到桥下曾经热闹的商户区已换了模样——原本分布在这里的书店、药店、超市、五金店、餐饮店等近50家商户,大多已清空店铺完成搬离,依稀可见店铺内不少残留物,桥下部分区域已立起绿色围挡,施工前的准备氛围日渐浓厚。据悉,天桥维修改造项目征收范围内涉及8家非住宅单位,征迁面积约5690平方米。

“从上个月就看着商家陆续搬东西,现在终于要正式修桥了!”家住天桥区的市民陈先生特意绕到围挡旁,掏出手机对着清空的商户区和围挡拍照,言语间难掩期待。

工程项目协调单位天桥区水务局相关负责人介绍,16日已出具桥下商铺后接建工程建筑结构平面布置鉴定报告,重点排查了商铺与桥体结合处状态等。“这份鉴定报告为拆除方案提供了精准依据,避免拆除过程对桥体造成损伤。”

此次征收与拆除工作由天桥区房屋征收服务中心、天桥区房屋征收指挥部联合负责。据介绍,天桥维修改造项目仅用5天时间,完成全部被征收单位的签约。拆除完成后,济南市道路和桥隧服务中心将接手维修改造工程,确保改造工作无缝衔接。

回溯历史:从清末旱桥到城市地标,百年历程见证济南蝶变

据介绍,新桥1975年7月1日通车,商铺为1975年至1980年前后形成。

回溯这座天桥的历史,是济南近代发展的生动缩影。其前身为1911年(清宣统三年)建成的津浦铁路天桥,不仅是山东首座铁路公路立体交叉设施,更在1955年成为“天桥区”命名的由来,成为城市标志性符号。济南市政协文化文史和学习委员会特邀委员、天桥区文化学者陈明超表示,天桥区中的“天桥”,所指的正是它。

回溯其百年变迁,关键节点清晰可见。1904年(清光绪三十年),伴随着胶济铁路的通车,济南迈入了自开商埠的进程,彼时胶济铁路横跨东西,成为了山东交通运输的主动脉;1908年(清光绪三十四年),纵贯南北的津浦铁路开建,两条铁路交会于山东济南。伴随津浦铁路一同建成的,还有一座津浦铁路天桥,那便是如今这座天桥的前身。老天桥始建于1911年(清宣统三年),是三层立体结构。第一层为行人与汽车通道,中间为铁路线,桥下供人力车与载重车通行,故而又有着“路跨铁,铁跨路”的说法,解决了铁路与城市道路平面交叉问题,形成跨越津浦、胶济两条铁路的交通节点。

随着铁路的开通与商埠的兴建,群众开始自发在此定居,使官扎营逐步由一片农田发展成为街巷。

1973年,老天桥拆除,一座更新、更大的天桥在原位建成。1975年7月1日新桥通车,成为当时国内最长的旱桥。“如今我们看到的这座天桥的结构便是自当时延续至今。新老交替成为了济南这座城市发展的见证,名称的保留则象征着济南历史文化的有序传承。”陈明超介绍道。

1980年代,纬二路拓宽后,天桥串联老城南北,北接工业区、南连商业区,形成独特“立体交通画卷”。

时间走进21世纪,当新天桥又一次成为了“老天桥”,越来越多的立交桥也在同一时期在济南出现,从全福立交桥、玉函立交桥,到燕山立交桥、腊山立交桥,再到匡山立交桥、北园立交桥……昭示着济南这座城市的飞速发展,但在济南立交桥建设的起点、游客来济途经的第一站,天桥静立于济南火车站旁。如今,它不再是最高、最长的那个,但它毫无疑问是济南商埠文化历史的一处原点。

作为城市重要地标,天桥的维护一直在持续中:2006年至今,先后经历3次桥梁检测、2次维修装饰加固及多次跟踪监测。其中,2009年全运会前夕通过对拱波、立柱、盖梁外包混凝土增大截面对桥体进行了维修加固;2017年,因创城需要对桥体进行了重新涂刷及装饰墙装修。

1975年,天桥通车,站在天桥桥顶,当时济南城风光一览无余。(胡明摄)

73岁的宋金钢老人在天桥东侧生活了60余年,他回忆:“当年过天桥要走十几分钟,下雨时能看见火车从脚下过。”在他眼中,天桥不仅是通行通道,更见证了小清河航运的繁荣、北园大街从土路到高架的变迁,是城市发展的“活化石”。据老人介绍,这座桥梁的百年历程,正是济南从传统商埠迈向现代化都市的缩影。早年间,它见证了小清河航运的繁荣——从羊口港(曾叫羊角沟)运来的海盐经此转运,辐射全省;改革开放后,它承载着北园大街从城郊土路到高架主干道的变迁,见证了荷塘变商圈的城市蝶变。20世纪60年代的天桥下附近是低矮房屋,如今早已成为城市核心枢纽,这些成为了市民内心深深的记忆。

工程详情:保留既有结构,工期210天

据了解,此次改造严格遵循“保留既有结构”原则,工程范围全长837.5米,涵盖主桥35米、引桥292.5米及挡墙段510米,桥梁宽度维持18米,横断面设计为“2米人行道+14米机动车道+2米人行道”,保障通行效率与安全。

建设内容主要包括主桥梁体修复、引桥、引道维修改造、拱波、横隔板、排架墩及盖梁加固等,同步对桥面铺装、伸缩缝、排水设施、人行道等附属设施进行提升改造,并增设桥梁防腐涂装、亮化系统及健康监测系统。

据了解,整体施工周期约210天,在满足工程质量的同时,最大限度减少对市民生活的影响。

此外,记者了解到,此次改造并非一蹴而就,从方案研究到落地实施,历经四年多细致筹备。其中有,2021年8月至2022年5月,市交通局组织多轮方案研究,开展实地勘察、模型计算,调研国内案例,形成初步方案;2023年8月,相关部门与天桥区再次进行专题会议,进一步推进天桥改造相关工作。2023年10月,市自然资源和规划局出具用地预审及规划选址意见,市发展改革委批复项目建议书;2023年11月市住建局发布项目征收范围冻结公告。

对于改造后的天桥,市民充满期待——它将保留记忆中的拱架结构,新增亮化灯带与文化展区,成为“熟悉又陌生”的城市新地标。“等修好了,我要带外孙来,给他讲这桥里藏着的济南故事。”宋金钢的话语,道出了众多老济南人的共同心声。

项目效果图

编辑:刘玉红 剪辑:张成霖 摄影:陈雪碧 摄像:陈雪碧 校对:汤琪