鸿海精密工业与采埃孚的交易,或将不会走到签字桌前。

这场历时两年的跨境收购,本被视为鸿海在电动车产业链中向上突破的重要一步。鸿海计划入股采埃孚集团旗下动力总成业务 Division E,以借助这家德国零部件巨头的技术积累,加速在电驱系统领域的布局。然而,今年秋天,这笔交易突然搁浅。

原因并不复杂。鸿海在尽职调查阶段认定,Division E 的整体估值介于 15 亿到 25 亿欧元之间,远低于此前市场甚至公司方面内部曾谈及的 35 亿欧元估值。

同时,净资产价值(Equity Value)在扣除债务与养老金负担后呈现负值,与此前曾预计的 13 亿欧元正值相去甚远。正如文件边注所写:“no deal if equity value is negative.(净资产为负,就停止交易)"”

这场交易的中断,折射出两个方向的困局:对鸿海而言,是造车版图迟迟难以破局;对采埃孚而言,则是转型周期拉长、财务压力陡增的现实。

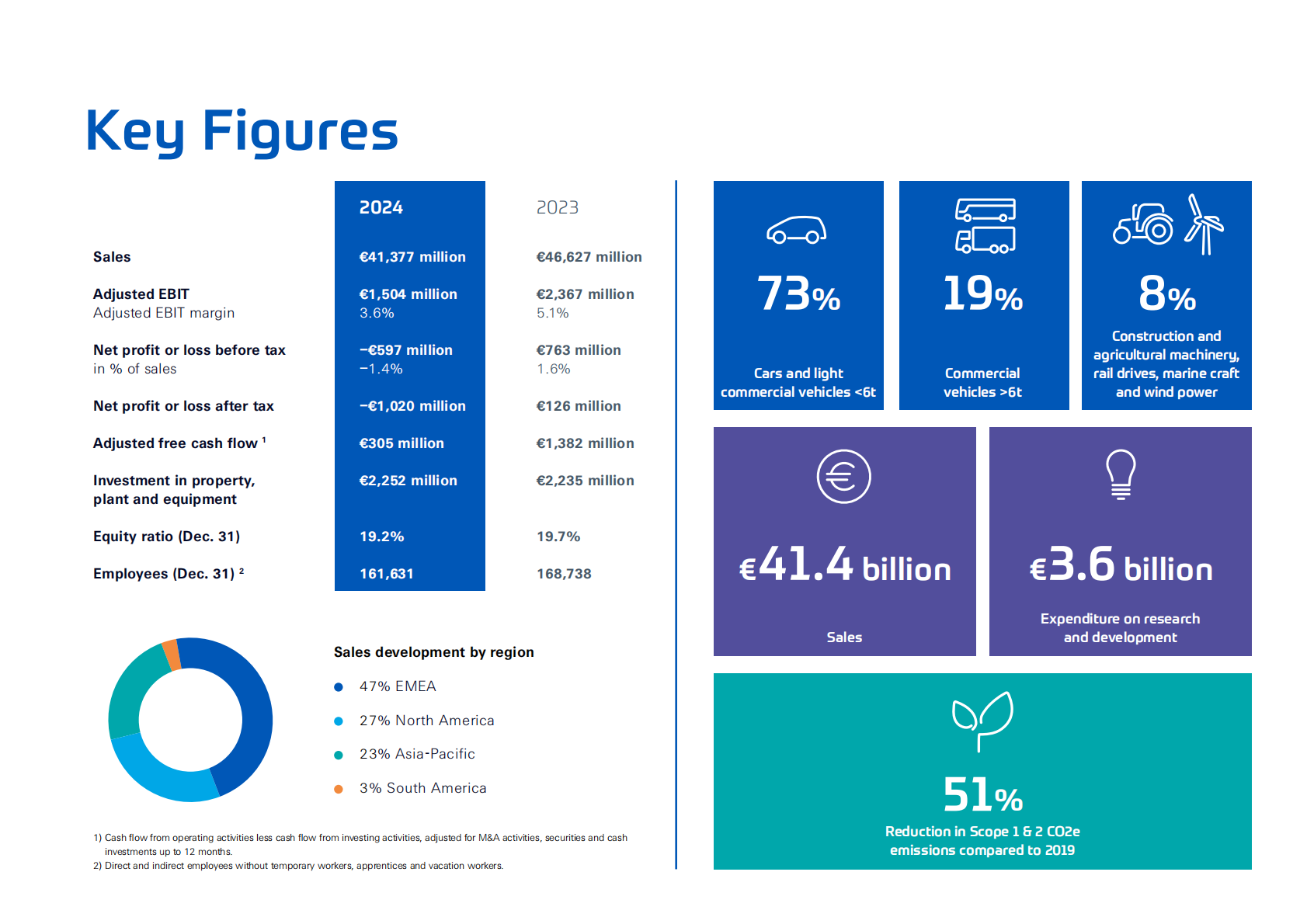

采埃孚随后宣布取消原计划的分拆上市,并重新评估电驱动业务的战略方向。3 月 24 日发布的 2024 财年财报,更像是一纸警示。公司全年销售额降至 414 亿欧元,同比下降 11%;调整后息税前利润 15 亿欧元,同比下滑 36.5%,利润率仅 3.6%;最终净亏损 10 亿欧元,其中 6 亿欧元来自重组计提。这家百年企业的利润体系,正在被电动化成本、产能过剩与欧洲市场的需求停滞共同侵蚀。

首席执行官霍尔格·克莱恩在财报会上坦言,地缘政治风险、原材料上涨、电动车市场增速低于预期,是导致亏损的主要因素。“客户推迟或削减电动平台订单,导致产能利用率骤降。”为此,采埃孚计划在 2028 年前裁撤德国本土员工 1.1 万至 1.4 万人,占比近四分之一;2024 年,已有约 4000 个岗位被削减。

财务报表之外,采埃孚也在中国市场面对另一种压力。今年 2 月 18 日,公司宣布起诉长安汽车旗下哈尔滨东安汽车动力股份有限公司,指其 A8R30 与 A8R50 两款 8AT 自动变速器产品涉嫌侵犯采埃孚的发明专利,案件已由上海知识产权法院受理。

这是一场典型的专利防御战。近年来,东安动力在 8AT 领域的突围速度远超行业预期。自 2022 年推出 A8R 系列产品后,东安已逐步进入皮卡与轻型商用车市场,其 8AT 变速器被广泛搭载于江淮 T8 PRO、瑞风 L6 MAX、北汽制造 212 等车型。2024 年,采用东安 8AT 的江淮皮卡销量跃升至全国第二,累计销售 6.27 万辆。

天津大学教授姚春德评价称:“大概率是东安动力侵犯了采埃孚的知识产权,也抢了采埃孚的客户。”

业内人士分析,采埃孚的诉讼不仅出于专利考量,更是对本土零部件竞争加剧的战略回应。中国汽车流通协会人士曾指出:“过去东安动力规模小,不值得起诉;现在销量上来了,采埃孚希望把风险掐断在萌芽阶段。”

东安动力的崛起几乎与采埃孚的衰退同步。作为长安汽车的全资子公司,东安动力在燃油车时代长期依赖三菱技术,曾一度陷入亏损。转机出现在新能源增程技术爆发之后。理想汽车、零跑、岚图等品牌陆续采用东安的小排量发动机作为增程系统,带动其快速回升。

2024 年,东安动力在国内增程市场份额接近 90%,发动机销量超过 36 万台,变速器销量 12 万台;2025 年,公司计划销量提升至 70 万台,同比增长约 40%。

而在欧洲,采埃孚的传统支柱业务却正逐步失守。作为全球第三大零部件供应商,其在变速器领域长期与博世、爱信并列,但电动化进程改变了利润结构。2018 年起,采埃孚持续投入电驱与自动驾驶技术,累计投资逾百亿欧元;但随着欧美市场补贴退坡、电动车渗透率放缓,这些投资尚未形成回报。2024 年,其乘用车电驱部门的产能利用率低于 60%,多家工厂出现闲置。

在中国市场,采埃孚正试图通过“本土化”抵消成本压力。

过去五年,公司相继在嘉兴、沈阳、武汉等地扩建工厂,推出本地化电驱动、主动转向、制动与安全系统产品。2024 年,其中国销售额达 81 亿欧元,占全球总额的 17.3%,但利润贡献有限。与此同时,本土供应商在智能驾驶与电驱系统上的技术迭代速度更快,让采埃孚在高端与成本两端都面临挤压。

如今的采埃孚正在经历双重考验:一方面,内部财务结构脆弱、重组拖累业绩;另一方面,中国供应链崛起、海外客户谨慎投资,使其传统优势正在被侵蚀。维权与裁员,成为这家百年企业转型焦虑的两种表征。

鸿海的退场,只是这场系统性困境的一个注脚。鸿海发现的“负资产”问题,并非单一部门失衡,而是整个欧洲汽车零部件产业在新能源浪潮下的结构性震荡。

传统巨头手握成熟技术,却被庞大的固定成本拖住。而新进入者拥有轻资产优势,却缺乏盈利模式。