新黄河记者:李焜染

春光明媚,绿意盎然,在荣成市虎山镇王家村北山坡上,一片郁郁葱葱的松树林格外引人注目。这是一位山东81岁老人用21年时光,在胶东大地上栽种出来的一片绿树浓荫。

“把这个树栽遍荣成,栽遍威海,栽遍山东,那是最理想的,我还要继续努力。”他总是这样说……

东北红松落户山东,为家乡添一抹红松“绿”

“我老家是荣成的,年轻的时候闯关东去了东北,在吉林省临江市待了37年。”谈及为什么种红松,宋忠华打开了话匣子。

1965年,宋忠华从山东荣成到吉林临江谋求新生活,那时起红松高大挺拔的身姿在他的心里扎了根。“我在东北住的地方属于林场片区,房前屋后都是红松树,一片连着一片非常壮观。”在临江生活了三十多年,他对红松有着特殊的感情。

“红松浑身都是宝,树干可采松脂,松子既可食用又可以入药。而且红松寿命长,还可以净化空气,美化环境,是一个特别好的树种。”宋忠华萌生了把红松带回家乡的想法:“我回来以后一看,山东一棵红松都没有。红松这么好,为什么咱们这里不引进栽种?我就想让红松能在荣成生根发芽,为家乡也添一抹红松‘绿’。”

2004年,年过半百的宋忠华带着红松苗回到王家村,租了十亩地,开启了他的育松种树之路。

成活率从7%到100%,克服重重困难异地培育

由于东北和山东在气候、土壤等方面有着很大的差异,想在威海成功培育红松不是件容易事。“一开始我直接拿红松苗来栽,但是成活率太低了。后来就托朋友从临江寄来了红松种子,琢磨着用种子育苗。”虽然一上来就困难重重,宋忠华没有退缩。

“专家都说这种树在山东根本种不活,但是我这人很犟,他们越说不行,我就越想试一试。成功了就当为国家搞个创新作点贡献,不成功我还有四亩半地,我接着种地,饿不死。”宋忠华笑着说。

红松种子外壳坚硬,不易透水和通气,种子发芽比较困难,播种前必须进行催芽。基于在东北时的实践经验以及请教专家,宋忠华终于摸索出一套自己的催芽法:将红松种子经过选种、消毒,再用25—30℃的温水浸种7—10天左右,两天一换水,使种子吸水均匀,捞出种子后与三倍湿沙混拌均匀阴冻120-135天,取出后用防晒泡沫放在向阳处催芽。“这样处理后的种子一般再放置半个月就可以出芽,而且出芽率高。”

红松喜欢阴暗潮湿的土壤环境,根据红松的生长习性,宋忠华选择河沟边的地、阴坡地,待到谷雨时节将催好芽的红松种子在这里进行播种。宋忠华介绍,“种子出土长到火柴杆那么高时最怕热,怕太阳晒,我就早晚两次用水瓢往树芽上浇水降温。树慢慢大了以后,就用木屑、麦秸和花生秆盖上它,隔热保水。刚开始那几年,我几乎整天都待在地里。”

2004年—2006年三年间,宋忠华一共播种14万粒种子,仅有1万粒成活,成活率约为7%。“现在这些树都长得非常好,397棵红松5年只死了3棵,基本上能达到100%的成活率。”宋忠华说。

21年累计捐树4980棵,价值将近百万元

育苗成功后,宋忠华也没有松懈,一边总结经验教训,一边请教林业专家,边学边干,还把多年的积蓄甚至儿子给的养老费也全部投资在红松的种植上。育种催芽、浇水灌溉、施肥打药、松土锄草,宋忠华都亲力亲为。

这一举一动让宋忠华的老伴王秀珍看在眼里,疼在心上,也由最初的反对到后来主动帮忙干活。

红松苗逐渐长大,宋忠华又在村里租了三块地,将苗木移栽到地里。“每次移栽都是不小的考验,一个不小心就会死几棵树苗,心疼得很啊。种久了也种出感情来了,就像养孩子一样,磕到碰到都不舍得。”宋忠华对红松细心呵护,精心管理,看到红松树苗一天天长大成材,喜不自禁。

“一分耕耘,一分收获”,在宋忠华的努力下,如今移栽后的小树苗已成长为郁郁葱葱的松林,成为王家村一道独特的景观。看着培育成功的红松茁壮成长,宋忠华有了新的想法:捐赠红松树,让红松“绿”散播到威海各地。

2013年,宋忠华骑着摩托车踏上了爱心捐赠之路。他跑遍了荣成境内的学校、军营、景区,主动联系红松的捐赠。2017年,宋忠华已经捐了2409棵红松。他先后荣获第五届荣成市道德模范、威海市道德模范、“中国好人”等荣誉称号。

“得了这些荣誉和鼓励以后我就更有干劲了,加倍努力,骑着摩托车加倍地跑,这几年我又捐了2500多棵,到现在总共捐了4980棵。”宋忠华说。

年至耄耋,他说自己“只要能动就继续干”

“我本来也没想着靠这个发财,我就想着把这个树捐给国家,在山东留下个苗。有人说这些荣誉又不值钱,但这是用钱买不来的。现在国家让咱过上了好的生活,我就想着给国家、社会作点贡献。”很难想象一位年至耄耋的老人,究竟是怀揣着怎样的信念,一人一车,十余年间跑了十几万公里。

到现在,宋忠华累计捐赠4980棵红松给学校和公园。每次捐赠,他都不计报酬,有时还自掏腰包支付挖树和运输的费用。“不管是个人还是单位,只要你想要红松树,我都可以免费给你。不仅给你,我还能过去教你怎么种。”

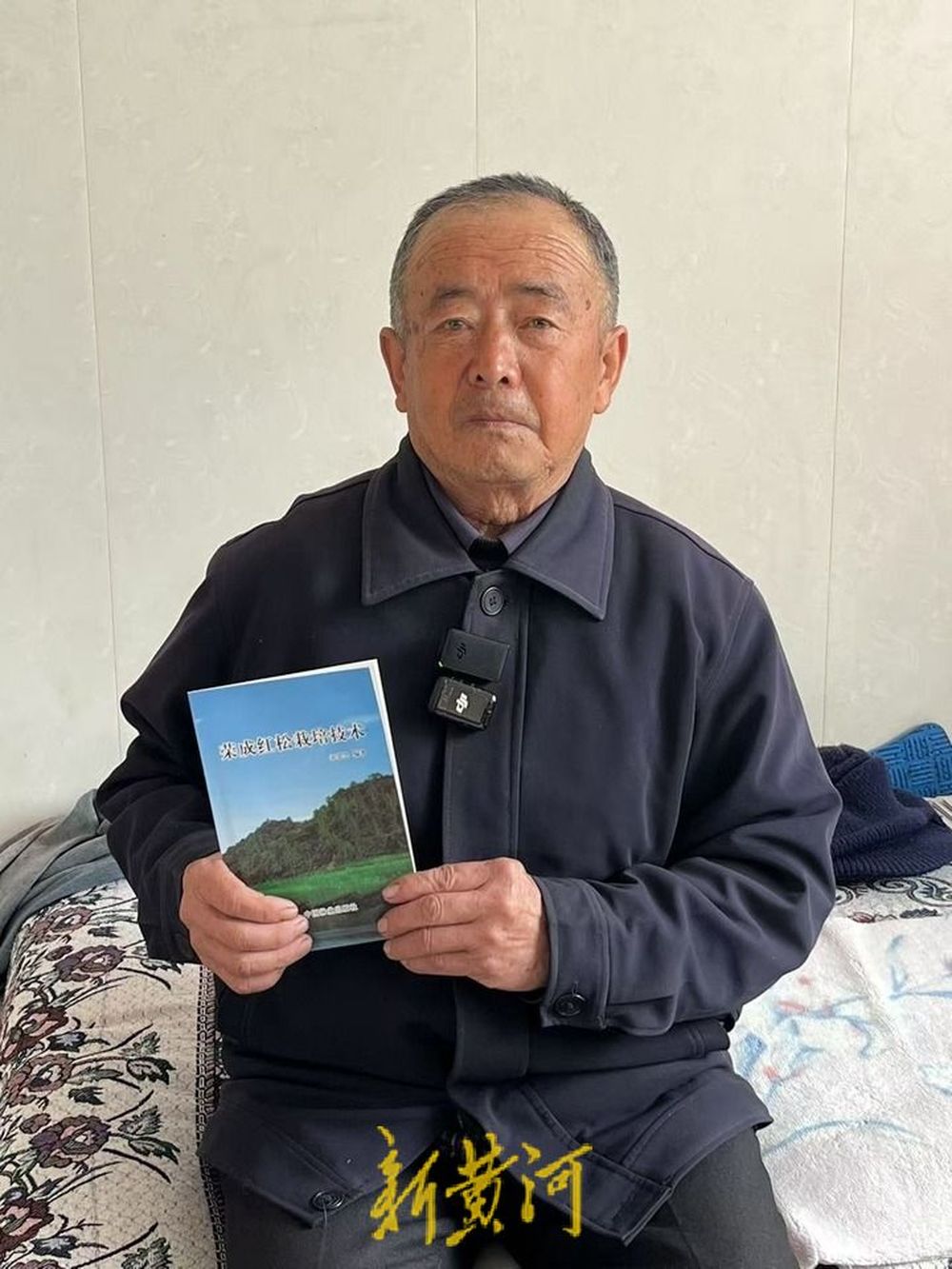

如今,81岁的宋忠华依然忙碌在红松林间。“只要我干得动,我就继续种下去,继续捐下去。”提到未来的打算,宋忠华表示还会扩大捐赠范围,把剩余的红松捐赠到更多、更远的地方,“希望有一天自己培育的红松能遍布威海乃至齐鲁大地,让山东人能欣赏到别样的景观、呼吸到新鲜的空气。”

实习生:崔温鑫 编辑:刘丹 校对:李莉