新黄河记者:徐敏

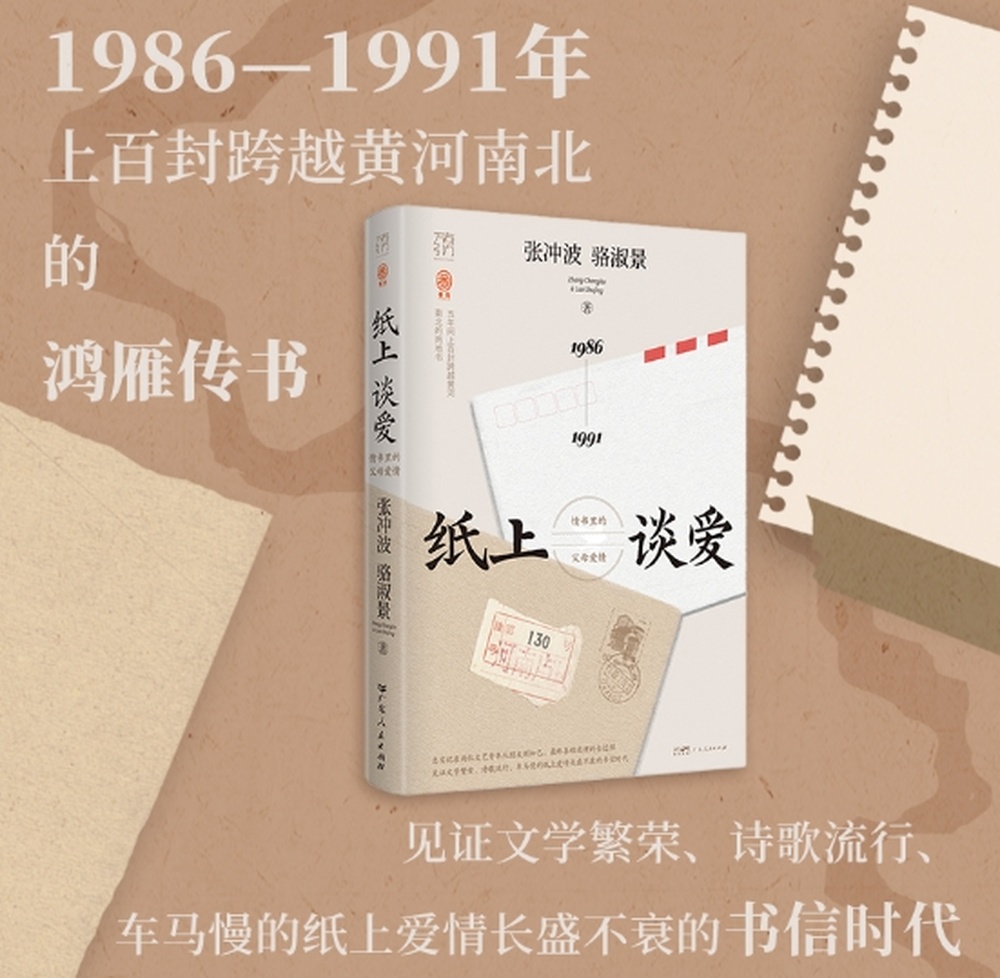

《纸上谈爱:情书里的父母爱情》是一部书写老一辈既淳朴又不失浪漫的真挚爱情故事的非虚构作品。20世纪80年代,张冲波与骆淑景在河南的一家诗社相识。后来两人分隔两地,鸿雁传书,五年间两人书写了上百封跨越黄河南北的两地书。从个人情感到时代变迁,串联起20世纪80年代的集体记忆。

1984年春夏,张冲波与骆淑景在河南省卢氏县诗歌社团“春萌诗社”相识。1985年夏天,骆淑景前往山西省芮城县投亲靠友,求学求职。自1986年春天张冲波给骆淑景写第一封信开始,两人开启了长达五年的通信生涯,鸿雁飞书穿梭往来于黄河两岸。两人从朋友变成恋人,喜结连理,最终走到一起。

在没有手机和网络的年代,恋爱是怎么谈的?除了珍惜难得的见面机会,唯有相互写信,而信件往往也需要一两周才能到达彼此手中。即使有再着急、再重要的事情,也无法第一时间找到对方,人和人之间的交往并不容易。但也正因为不容易,以纸上谈爱来维持一段好的关系就更显得弥足珍贵。原来给爱的人写信,要等待,要笃定,要说到做到,要诚诚恳恳,写一句,是一句。

《纸上谈爱:情书里的父母爱情》集结了这对60后恋人上百封往来信件。五年间上百封跨越黄河南北的两地书,从个人情感到时代变迁,串联起20世纪80年代的集体记忆。一封封穿越时光的信笺,从头到尾见证了两位文艺青年从朋友到知己,最终喜结连理的全过程,描绘出文学繁荣、诗歌盛行、车马邮件都慢的书信时代。这些被岁月珍藏的书信,不仅仅是私人情感的忠实记录,更是那个“从前慢”的年代社会风貌、文化思潮的宝贵史料。

纸短情长,岁月为证,他们用一封封信,写下了一生的思念与牵绊,记录下“一生只够爱一个人”的时代里最朴素、最纯粹也最动人的爱情模样。他们的爱情,写在雪白的纸上,也写进了恢宏的时代。在快餐式爱情泛滥的今天,在说“爱”字似乎已经显得不合时宜的当下,这些书信能让我们重新思考爱情的本质与意义,以及我们在这个时代如何言说爱。

编辑:任晓斐 校对:李莉