1937年7月7日夜,日本侵略军悍然发动卢沟桥事变,即“七七事变”,全民族抗战由此爆发。

在中国人民抗日战争纪念馆中,有一张泛黄的《革命烈士证明书》。证书的主人、中共党员沈忠明在7月8日黎明的战斗中英勇牺牲。新中国成立后,以沈忠明为代表的中国共产党人在“七七事变”前后奋起抗战的历史,逐渐被人们发掘出来。

△沈忠明的《革命烈士证明书》

形容什么东西多,别人说“天上的星星”,而老北京人会说“卢沟桥的狮子”——数不清。卢沟桥的狮子其实能数清,但501只狮子以及这座今年833岁高龄的石拱桥经历的风霜雨雪和起伏兴衰,的确一言难尽。然而,在沧桑的石桥上留下最多伤痕的,一定是88年前那关乎中华民族生死存亡的危急关头。

△驻守宛平县城的第二十九军士兵跑步进入阵地(中国人民抗日战争纪念馆供图)

驻守宛平城的国民革命军第二十九军原是冯玉祥的西北军部队,保持了西北军朴素、硬朗的作风。1933年长城抗战中,二十九军亮剑喜峰口,与日寇血战,第二十九军“大刀队”与日军展开白刃格斗,日本兵横尸遍野,鬼哭狼嚎,第一次尝到了中国大刀的厉害。

△第二十九军士兵在卢沟桥上抗击日军(中国人民抗日战争纪念馆供图)

多年来,很多人一度认为第二十九军在卢沟桥奋起抗战是由国民党爱国将领的个人义举所带动,包括那段历史的亲历者、出生于1928年的郭景兴老人,日后他成为中国人民抗日战争纪念馆首任筹建处主任。

郭景兴生前接受作家剑钧持续采访时说,为了真实还原卢沟桥事变那段抗战历史,他和夫人蒋亚娴自20世纪80年代起,几乎跑遍了大半个中国去探访亲历者。

△剑钧在宛平城接受记者采访

这期间,郭景兴发现,人们非常熟悉“七七事变”前夕中国共产党在北平进行的抗日救亡工作,也熟知抗日民族统一战线策略制定的历史。按理说,在后面的“七七事变”中,一定有中国共产党人奋起抗战的身影。但实际情况是这段历史的细节一度鲜有人知。

剑钧介绍,郭景兴和夫人不断寻找卢沟桥事变的起因及一些人物,发现在卢沟桥这场战斗中,中共地下党,隐蔽战线的共产党人起了非常大的作用。

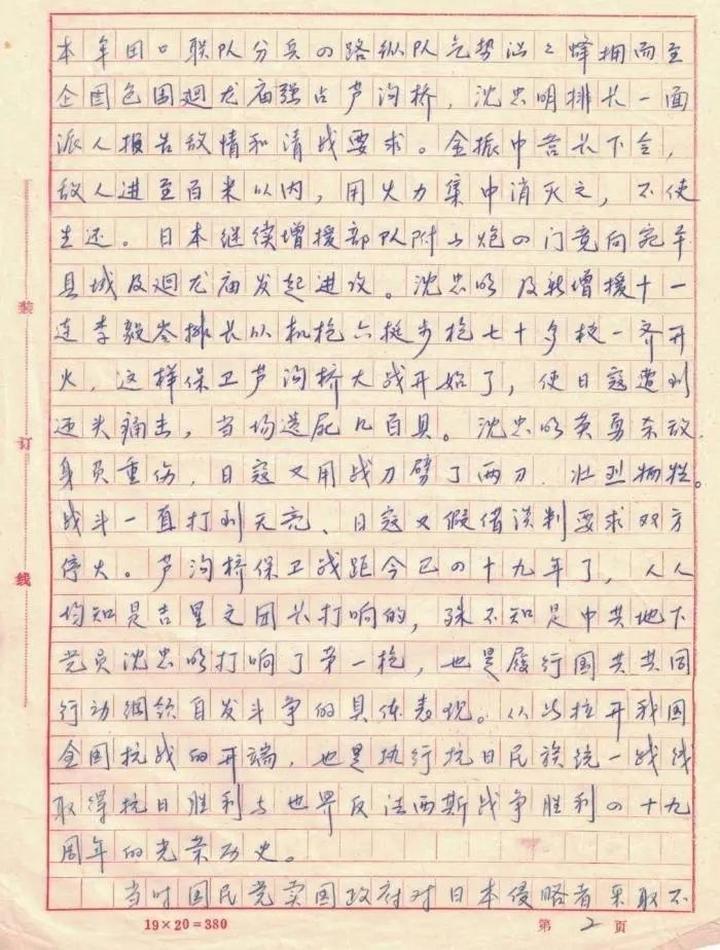

1986年,曾任第二十九军二一七团副团长的中共党员周树一写了一篇文章,向世人揭示了一个铁的事实:在卢沟桥头的殊死战斗中,在抗日正面战场的第一线,同样洒下了共产党人的鲜血。

△周树手稿

剑钧说:“沈忠明1935年参加地下党,是一个排长,排有三十多个人,守在回龙庙,这个排里也有共产党员。他们抱着死的决心和日军战斗,打退了日军多次进攻。他用大刀,砍死了好几个敌人,最后他们全排三十多个士兵壮烈殉国。”

△沈忠明烈士肖像 (专业人士依据烈士家人样貌创作)

在卢沟桥抗战过程中,英勇杀敌、冲在前列的共产党人当然不只有沈忠明。

剑钧回忆,郭景兴曾经感慨地告诉他,人们原来只知道当时抗击日寇的西北军和二十九军中有很少的中共地下党员。但这个数字长久以来被远远地低估了。“郭景兴回忆,在二十九军,有七十多位中共地下党员。后来其他历史资料显示,当时二十九军中地下党有八十多人。”

除了战场上大刀的寒光,“七七事变”前后中国共产党人在隐蔽战线上的斗争,同样令侵略者胆寒。

中国国家博物馆研究馆员、《复兴之路》基本陈列策展人曹欣欣介绍,张克侠1929年加入中国共产党,成为周恩来直接领导下的“特别党员”,从事地下革命工作。在卢沟桥保卫战中,时任国民党第二十九军副参谋长的张克侠也投身其中。

当中国共产党要求宋哲元立刻动员全部二十九军开赴前线应战时,宋哲元犹豫不决。为了挽救危机,张克侠屡次劝他说,现在已到了民族存亡关头,不战将成民族罪人,战而不胜虽败犹荣。

南苑一战,由于事先准备不足,未构筑有效防御工事,部队损失惨重,日军兵临城下。正当张克侠奉党的指示准备发动百姓帮助守城之时,宋哲元和部队却秘密从西面绕过卢沟桥撤向保定。

当张克侠得到日军第二天清晨就要不战而入城的重要情报后,第一时间将这一突变转达给刘清扬等同志,由于转移及时,大批革命志士、抗日骨干得以安全转移,免遭日军毒手。

△张克侠

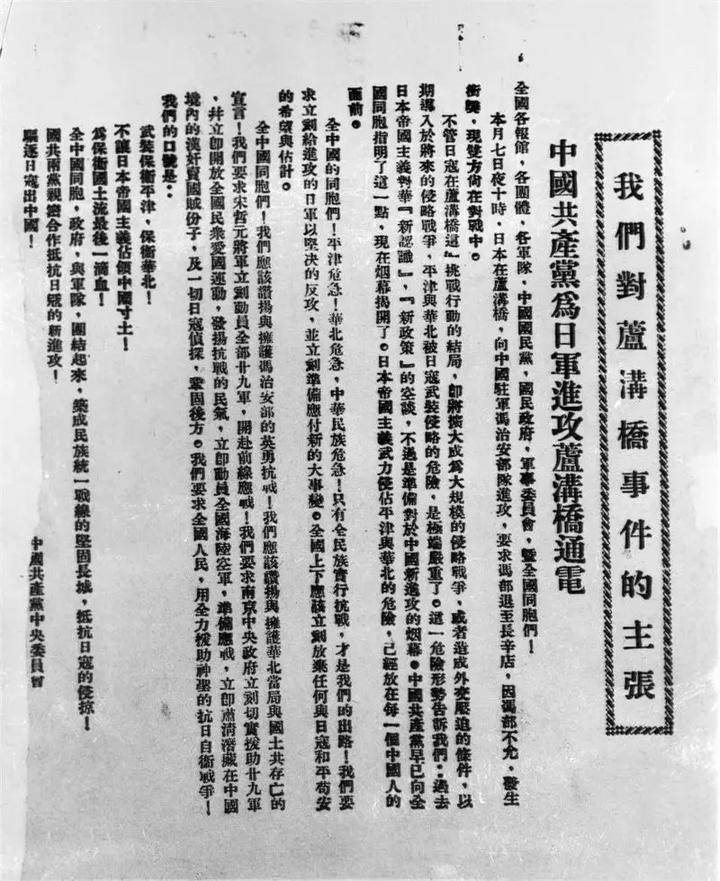

就在卢沟桥事变爆发后的第二天,中国共产党就通电全国,指出只有实行全民族抗战,才是中国的出路。北平、天津、保定等地的人民群众和共产党领导的群众团体,纷纷起来支援第二十九军的抗战。全国人民也掀起抗日救亡、支援前线的热潮。

△1937年7月8日,中共中央发出《中国共产党为日军进攻卢沟桥通电》。

中国国家博物馆研究馆员曹欣欣说:“这些优秀的地下共产党员,在民族危亡之际,以坚定的信仰、必胜的信念、顽强的意志、无畏的精神,在抗日战争中发挥了重要的作用。”

郑福来老人也是“七七事变”的亲历者,他的家就在当年日军驻扎的岱王庙斜对面,离卢沟桥的西头只有不到100米。

郑福来老人的孙女郑然告诉记者,新中国成立以后,郑福来老人就坚持在卢沟桥畔用亲身经历为中外游客讲解抗战历史,接待了数以万计的参观者,他是年龄最大、讲解时间最久的卢沟桥抗战史“义务讲解员”,为传承抗战精神作出了巨大贡献。2024年7月,郑福来老人在北京逝世,享年93岁。

△郑福来老人

2012年大学毕业后,郑然选择回到家乡宛平街道工作,现在是宛平街道沸城社区居委会委员。在爷爷去世后,她还多了一个工作:接过爷爷的事业,把抗战精神传承下去。

△郑然

“我回到家乡工作跟爷爷有关。爷爷在卢沟桥上义务讲解了73年,我看到爷爷每天在桥上为大家讲解,看到游客、孩子们对历史的敬畏,我觉得延续伟大的抗战精神是我需要做的事情。让身边的人都铭记这段历史,珍爱现在的和平生活。”郑然说。

▌本文来源:中央广电总台中国之声(ID:zgzs001)

总监制丨高岩

监制丨刘钦

策划丨吴喆华

记者丨崔天奇 胡泽淳

播讲丨苏扬 成亚

音频制作丨周天纵

新媒体编辑丨章宗鹏 李瑞 魏然

作者:中央广电总台中国之声