今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,故宫博物院迎来建院百年华诞。故宫院史经历了整个抗日战争的过程。在这个过程中,发生了一件大事:故宫文物南迁。

文物南迁是故宫博物院的一段峥嵘岁月,是中国抗战史上保护中华文脉的一场壮举。

1933年至1949年间,为防日寇劫毁,故宫博物院约1.3万箱文物精品自1933年2月起迁存于上海、南京,1937年11月后又疏散于西南后方,至1947年12月全部东归南京。同时,故宫还代管着古物陈列所、颐和园、国子监等机构的6000余箱文物珍品。时延十年、地迤万里,辗转颠沛、备尝苦辛,这批中华民族珍贵的文化财产、中华文明重要的国之瑰宝得到基本完整保存。

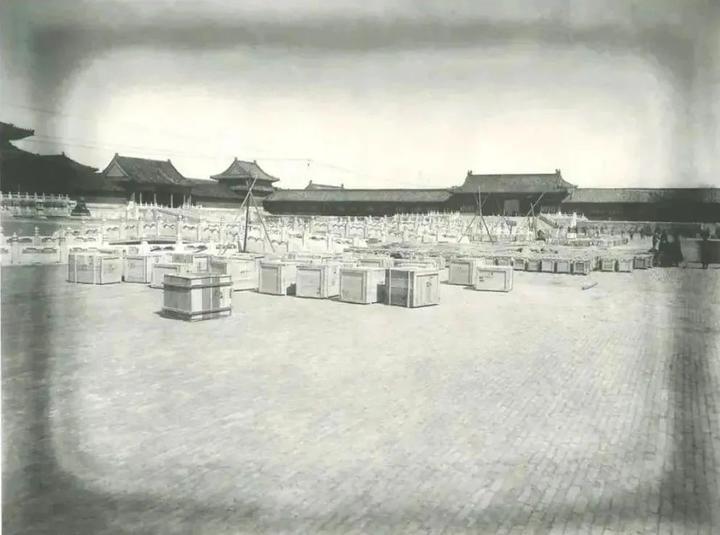

△ 第一批古物南迁文物箱在太和门前广场集中。图片来源:人民文学出版社

从现在来看,历史已经证明,当时还不可能有比南迁更为有效的保护文物的方法。为了避开战争的灾难性破坏,为了保证在这一非常时期文物不受损失,最为可能的方法就是将文物迁到安全地方。迁徙疏散成了战时文物保护与保管的主要手段。

故宫文物南迁是中国人民抗日战争的有机组成部分。故宫文物在祖国西南10年辗转移存,基本完好无损,这是社会各界勠力同心护宝的结果,是全民抗战的胜利成果。

故宫文物西南疏散的存放场所,不仅需要一定的空间,还有交通、环境等方面的要求。迁运途中,除长江边上的重庆、宜宾、宜昌等地有银行、商贸机构的仓库外,以及南路文物在大学图书馆、废弃油矿存藏过外,其他存储地多是寺、庙、祠。例如,1939年9月,故宫西迁中路文物乘木船转大渡河溯上到达安谷乡,安全存放于一寺(古佛寺)六祠(朱潘刘三氏祠、宋祠、赵祠、易祠、陈祠、梁祠)。被选作文物库房的各宗庙祠堂,都将各自宗牌收藏,腾出庙堂以备文物存放。许多安谷人在与故宫文物近8年的相处中,建立了深厚友谊,对于保护故宫文物作出了巨大贡献。除数百名农民参加木船溯大渡河拉纤和文物上岸后的起卸入库外,还有一些当地工匠被故宫乐山办事处雇请协助文物保护工作。

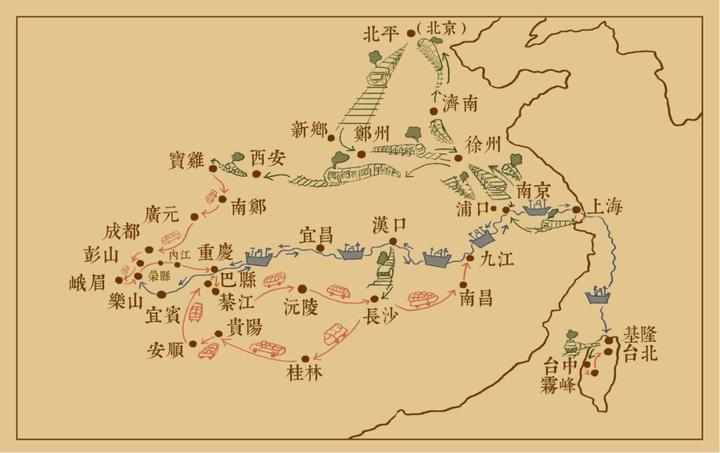

△ 故宫文物南迁路线一览。图片来源:“故宫博物院“微信公众号

战时故宫文物保管是一种“非常责任”,就是努力保护文物的完整性。正如马衡院长所说:“本院战时业务首在保持文物之完整,举凡库防、戒备、庋藏、保管、翻检、整理诸端,经逐年规划特加改善,已臻周密,无虞疏失。对于工作之进度,尤无时不在谋求效绩。”因此,这种完整,就是保证南迁文物疏散中不能受到任何损害,它体现在日常工作上,包括每个具体环节及整个过程。

第二次世界大战是德、意、日法西斯国家发动的人类历史上空前规模的世界战争。中国人民抗日战争是这场世界反法西斯战争的重要组成部分。中国人民为世界反法西斯战争的胜利作出了巨大的民族牺牲和重要的历史贡献。保护本国、本民族文化遗产也是反法西斯战争中的一项任务。故宫文物南迁及其基本完整保存,是中国人民在民族危急关头保护民族文化遗产的伟大壮举,也是对保护人类文化遗产的重大贡献。

与二战中欧美等国的文物保护相比较,同样是转移保存,故宫文物南迁在时间上,动手早、持续长;在空间上,文物多次转迁,涉及区域广;在保护任务上,数量众多;在保护力量上,投入巨大。还应看到,欧洲各大博物馆虽然藏品丰富,有些也极为珍贵,但多来自其他文明古国,与占有这些藏品的国家的历史文化并无多大关系。故宫是一部浓缩的中华五千年文明史,具有特殊的不可替代的价值。

抗日战争是中华民族走向振兴的伟大转折,促进了中华民族的觉醒,极大地改变了中华民族的精神面貌。故宫文物是源远流长且从未中断的中华文明的载体与见证,是中华民族重要的文化根脉。同样地,伟大壮烈的抗日战争也为这些珍贵的皇家收藏赋予了不同寻常的意义。

部分南迁文物运台形成一个故宫、两个博物院的局面。2009年初春,暌违一个甲子的两个故宫博物院打破坚冰,正式迈开交流合作的步伐。

两个故宫博物院的交流与合作,既是两个博物院事业发展的需要,也是两岸同胞的福祉。国宝长久分隔,故宫的完整性受到影响,人们难以全面了解故宫的历史与珍藏。两个故宫的交流与合作,不仅是清代皇家私藏的圆满团聚,而且是海峡两岸民众以故宫为起点去拥抱共同的文化、共同的历史。因此,两岸故宫的交流是中华民族的幸事。

△ 2009年10月6日,时任北京故宫博物院院长郑欣淼向台北故宫博物院致赠《清乾隆朝清文大藏经》,时任台北故宫院长周功鑫回赠《清康熙朝藏文龙藏经》。“雍正——清世宗文物大展”7日在台北故宫博物院开展。中新社记者 黄少华 摄

2010年6月,为纪念故宫博物院建院85周年、紫禁城肇建590周年,反法西斯战争胜利65周年,由北京故宫博物院倡议,16位北京故宫人员和10位台北故宫人员进行了长达半个月的“温故知新:两岸故宫重走文物南迁路”考察活动,先后考察了4省8市,探寻了37个重要的故宫文物存放地点,寻找了当年部分运输路线,串联起一条忆旧思今的携手重走之路。

2010年9月,故宫博物院在神武门展厅举办为期3个月的“故宫文物南迁史料展”,展品246件,有从院藏档案中精选的文物南迁相关史料以及台北故宫博物院选送的一些珍贵档案复制品、那志良家属捐献的先生珍藏的南迁资料,还有北运文物和历史照片。在故宫院庆85周年之际,向今人展现故宫前辈们护送国宝的事迹,以及故宫人在文物南迁中表现出的可歌可泣之坚守与奉献精神。

2023年是故宫文物南迁90周年,12月28日,“国宝的长征——故宫文物南迁纪念展”在上海市历史博物馆开幕。本次展览以故宫文物南迁史料及研究成果为主要内容,回到历史见证地、故事发生地,以多元化的展示手段再现故宫文物南迁的历史记忆,带领观众走进一场跨越90年的时空对话。

当年保护故宫国宝的行动,已逐渐引起社会广泛关注。一些文物存放地已被很好地保护起来,作为爱国主义教育的活教材。四川乐山曾是存放南迁文物最多的地方。乐山市安谷镇农民王联春2008年投资筹办了“战时故宫博物馆”,并建起纪念碑。2017年,乐山市成立了“乐山故宫文物南迁研究院”,进行文献资料的搜集整理与保护项目的研究规划。当年一些故宫南迁人员如庄严、欧阳道达、梁廷炜的后人曾多次寻访父辈与自己生活过的地方。在海峡对岸,也传来对曾经存储运台文物10多年的台中雾峰北沟已有了保护举措的消息。上述一系列活动,既是时代风云的回声,也是历史记忆的建构。

国家记忆是一个国家对自身历史、文化、重大事件等方面的集体记忆和认知,它对于国家的发展和民族的凝聚力具有重要意义。故宫文物南迁是中华民族一段慷慨悲壮的岁月,更是一种精神和财富。它理应而且正在成为集体的记忆、国家的记忆。

(作者系第十一届全国政协委员、故宫博物院原院长)

作者:郑欣淼

文字编辑:张丽

新媒体编辑:石伟强

审核:李木元

作者:人民政协报