全文共5715字,阅读大约需要12分钟

沿着长江沿岸,整个城市的历史记忆,是民族的共同记忆。在这些记忆里面,会看到文化的成长,也会看见文化的差别。更能看见,乡土中国上种种的民风民俗,以及它们在都市化以后的活力。

口述 | 于丹(著名文化学者、北京师范大学教授)

整理 | 范若溪 李亚飞

2006年,于丹教授登上央视《百家讲坛》分享《论语》心得,在得到热烈反响后,她又开讲《庄子》心得,将被认为“佶屈聱牙”的经典介绍给大众。

当问及为何选择《论语》与《庄子》时,她说:“中国的儒家哲学就像是大地,其讲求一种秩序感中的角色认同。道家就是我们的长空,会有天人合一,有道法自然。人在脚踏实地之后,还要有独与天地精神共往来的超越。”

自然造化与人文积淀从来无法割裂,恰如长江,其源头从世界屋脊上的格拉丹东雪山融雪奔涌而下,流淌过6363公里神州大地,同时也荡涤着五千年中华文明。浩浩江水之中,倒映群山起云烟、原野生五谷的景象,也孕育巴蜀、楚地、吴越的人文风物。

2025年,南方周末携手五粮液,以《一江文脉里的和美生活》为主题,溯江而上,在历史纵深中归并和美的范式,解析长江文明“和合共生”的原始密码;在时代浪潮里打捞和美的基因,诠释“天人合一”古老智慧的当代内涵;在文明长卷上书写和美的永恒,追寻“美美与共”敬畏初心的本真境界,以包容达共生,以文明向未来,共同探寻“中华文明摇篮”长江沿岸的历史文明与当代生活,以和美文化,敬一江明月。

在于丹教授眼中,深入探索长江沿岸的物华是一种“山水共情”的境界。行走在长江沿岸,不同地区的人文之美,酿成了“和合共生”的真味。以下是她的讲述:

1 邂逅的三重境界

比起“学者”,我更愿意大家叫我“行者”。我一直是个行路人,“行者”代表了一种简单快乐、不断发现自己的状态。

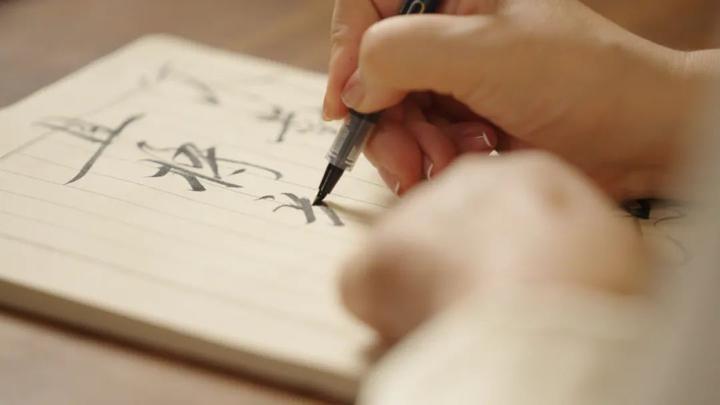

人不能只在学,人还得走。我认为“文化”的真意,就是在行走中学。如果只读书不行走,那叫“文而不化”,只有在边学边走的过程中,才能够“文而化之”。《周易》说,“文化观乎天文,以察时变,观乎人文,以化成天下。”观天文,察四时,登山临水,人方能知道时节的变化;观人间百态,去思考好的理念和价值观,将一切内化于心,外化于行,此为化成天下。

我就是这种一辈子都会在路上的人。我在行走中读懂的东西,大概比书本中还要更多。人在行走中总会有一些邂逅,我将这世间的邂逅概括为三重不同的境界:第一重是见山、见水、见自然的风物。第二重是越过山水自然,看到他人的生活态度、生活方式。第三重是越过他人,发现一个全新的、从未触达的自己。我认为到达了第三重境界,也就寻得了行走的真谛。

清代张潮在《幽梦影》里面说过一句话:“文章乃案头之山水,山水乃大地之文章。”是说在文章里读到的,顶多是知识,而阅读山水自然,能让人增长见识。知识、见识,加上遇事增长的练达,就形成了一个人的胆识。

人要如何与山水关联?我在上学的时候,曾看到林则徐说过的一句诗:“海到尽头天作岸,山登绝顶我为峰。”过去中国人并不会追求征服高山,而是与山水相融相和。只有山水接纳了我,我与山水融合,我被自然所成全,与自然合而为一,我的精神被山水托举起来,成为那个顶峰,方能到达高绝的境界。

2 长江之路:不动声色,淘尽千古风流

长江的人文有什么特点?这要和黄河放在一起比较,方能突出。黄河流域的人文,倾向于稳定的现实主义,比如这里出现了《诗经》,反映了当时的社会现实。而长江流域,倾向于变化的浪漫主义,这里诞生了《楚辞》,极富浪漫的想象力。我的硕士论文是写楚文化。我从很小的时候就对楚文化特别迷恋,这里与黄河流域的人文有很大差异,当中原在讲“子不语怪力乱神”的时候,楚文化中会杂糅着人与神的恋爱,会有《九歌》中对于山鬼的讴歌,会有东皇太一、东君,会有云中君、河伯。《九歌》形容山鬼:“若有人兮山之阿,被薜荔兮带女萝。既含睇兮又宜笑,子慕予兮善窈窕。”这是怎样的浪漫!

长江将这些人文串联成线,沿着长江行走,你能够观览长江沿岸不同的文化群。从三江合汇的宜宾起始,经过泸州、重庆,这部分是川渝文化群。

行走到长江中游,就到达了楚文化群。从宜昌开始,过荆州、到武汉,再往下就到了湖南,过岳阳,进江西、看九江。接着是铜陵、芜湖、安庆,一路穿过安徽,就到了江苏。江苏最重要的沿江城市是南京、扬州和镇江,最后走到上海,这就是行走长江的整体脉络。

这一条脉络、这些城市,我都走过不止一次两次,有的时候是出差匆匆结缘,有的时候会刻意多待两天。你会发现这些城市都是蓬勃旺盛,活色生香,充满了从农耕文明到现代文明之间融合的痕迹。你依然能够看见乡土中国的种种民风民俗,同时你也能看到都市化以后的那种活力。

不久前,我刚刚从南京和扬州回来。这次行走,我穿过人流熙攘的玄武湖,欣赏过那里的繁花似锦,然后去了清凉门外的石头城。到那里时,正逢日暮时分,除了我和朋友,别的什么人都没有。那一刻的石头城,依稀便是当年那个“潮打空城寂寞回”的地方。站在那里,我突然想起包佶曾说,“江山不管兴亡事,一任斜阳伴客愁。”长江水一直在这样流着,斜阳伴客愁,这座石头城,又承载了多少荣辱呢?

那些行走在长江的人,其实也都在走自己的心路。有些人是在贬官的时候,有些人是在上任的时候,有些人是在赶考的时候,有些人是在暮年归乡的时候。这些心路叠加在这里,每经过一处风物,你都会明确地感受到长江水承载的东西太多了。这些东西构成了长江沿岸城市的历史记忆,这些城市记忆,又构成了中华民族共同的记忆。

3 三江合汇处,见证千年和美

我很喜欢宜宾这座城市,因为宜宾的城市文化个性很强,历史也非常悠久。在这座城市,你能真切领略到什么是“和美”。宜宾建城已有2200多年,种茶史超过3000年,从僰人制酒开始,其酿酒历史更是超过4000年。从唐宋时期的“重碧酒”“姚子雪曲”,到明代“杂粮酒”,直至如今的和美佳酿“五粮液”,多粮酿酒技艺一脉相承,名酒迭出,尽显岁月沉淀之美。

之所以有好酒,一大原因在于宜宾有好水。金沙江、岷江在这里汇合成长江,这里的水质非常适合酿酒。特产风物也塑造了城市性格,当你到宜宾时,你会发现这里真是一个豪迈的地方,连面都叫燃面,又辣又燃。这种豪迈来自“美美与共”的包容与接纳。

在宜宾最让我震撼的地方,叫作李庄。这里是万里长江的第一镇,同时又被誉为万千学子的第二故乡。在1940年,抗日战争进入困难时期,当时来自同济大学、金陵大学等地的民族精英,携带着国宝文物颠沛流离,最后是李庄接纳了他们。当时李庄只有约三千人,他们却省出口粮,自己全家去挤小屋子,接纳了一万两千多名外来学者与学生。而三千多箱故宫文物,就存在李庄自己的宗庙张氏宗祠里。这样的供给持续了6年之长,不少学者得以在这里继续做研究,梁思成先生的《中国建筑史》,就是在李庄写出来的。

第一次去李庄的那种震撼,使得我后来带着学生专门再去探访李庄。我觉得李庄不仅诠释了“美美与共”的人文温度,也反映出宜宾豪迈的性格——他们愿意饿着肚子接纳这么多的学子,他们也许不理解这些学者的研究,但他们会先接纳,这就是一种文化自觉,也是一种敢担当的豪气。可以说,四千多年豪迈的酒神精神,燃烧到了今天的宜宾。

不止李庄,宜宾的很多村镇都保留着深厚的人文与历史积淀,让我感到怦然心动。我有一次去宜宾探望留守儿童,停留时间比较久,住在一个非常小的村子。我看见家家户户都供着“天地君亲师”。在旧时大户人家也会供奉这五个字,但一般是刻在木匾上的,而这些村庄人家都写在红纸上,应该经历了不少岁月,有的红纸已经发白、斑驳了。

在这些红纸上,我发现宜宾人“天地君亲师”的写法很特别,而且这些特殊写法都有讲究:“天”的一横与下面的“大”距离很宽,叫作“大不顶天”,代表了对天的敬畏,这是一种“天人合一”的理念。“地”的土字旁,跟“也”要一笔连写下来,叫作“土也相连”。这代表了农耕社会互相协助、和睦共处的情感联结,家家的土地相连,一家出门,另一家往往也会顺手帮忙照看。“君”字下面的“口”要严严封住,叫作“君不开口”。因为君子不轻易承诺,轻诺者必寡信。“親”字的右边是“見”,上面的“目”要开一个很大的口,叫作“亲不闭目”。寓意双亲长寿,不会闭目。“师”字写得一边高一边低,叫作“师不比肩”。不与老师比肩而行,这代表了对老师的尊敬。从天人合一,到邻里亲人的和睦安乐,到君子然诺、尊师重道,这些都是“和美”基因在人文范畴的鲜活表达。

宜宾的豪放与文化个性,和酒密不可分,在宜宾到处都能闻见粮食酒的浓郁香味。有次我到宜宾,当地朋友要带我去尝尝“李庄三白”,所谓“三白”,就是蒜泥白肉、白糕和白酒。白酒在宜宾人眼中必不可少,被叫作“粮食精”,五粮液正是以高粱、大米、糯米、小麦、玉米五种粮食为原料,通过科学配比酿成。

中国人在饮食上,讲究五味调和,酸甜苦辣咸相互协调,五谷杂粮,比例得当。在古人的观念里,人未必非要吃最精细、最奢华的东西才算健康,如果人要身体好,饮食的口味不能过分挑剔,食用的粮食要杂一点。《黄帝内经》说,“天食人以五气,地食人以五味。”五谷滋养人的身体,五气充盈人的精神,以五谷为食,在五气中往来,人才能做到精神浩荡、乘物游心。这就达到了一种人与天地自然“和合共生”的和美之境。

宜宾名酒五粮液以五粮入酒,这精妙配比的背后,暗合着深厚的中国古代智慧。中国人尚“五”,有“九五至尊”之说,九与五都是奇数,也是“阳数”。在中国传统观念里,万事分阴阳,天为阳,地为阴,昼为阳,夜为阴。数字也是如此,奇数为阳,偶数为阴,所以古人认为奇数寓意要比偶数好。如五行、五尊、五伦、五常等。方位上有东西南北中,时节里除春夏秋冬,更设长夏以应自然变化,五时、五方、五行彼此呼应,构建起古人对世界的认知体系。

而这一切,在宜宾这座三江合汇之处,都化作了“和美”文化的注脚。五粮液以五谷酿就醇厚,是自然馈赠的调和之美;“天地君亲师”的独特书写,传承着“五尊”理念,彰显着人文的和谐共生。这些源自古老智慧的“五”之哲学,在宜宾的山水人文间,完美诠释了千年和美之道。

4 人生各有不同,却共饮长江水

五谷与长江水酿造的酒,千百年一脉相承,但喝酒的人却各不相同。不同的人,能喝出不同的酒意,这就是酒的妙趣。我觉得研究不同时期的文人怎么喝酒,喝什么酒,这是太有意思的一件事。

前面讲到长江城市,在长江的九江,你能够邂逅陶渊明的田园之趣。陶渊明喝酒,不讲究喝名贵佳酿,他不愿让外在的东西增添哪怕一分的虚华。他自己种出来的普通大米,一半作为口粮,一半拿来酿酒,酿出来的大概是浊酒。关于陶渊明酿酒,有个著名的典故叫“葛巾漉酒”,在酿酒的时候,等不及去找漉酒的布,他就摘下头上的葛巾,把浊酒过滤出来,再将湿漉漉的葛巾扣回到头上。这就是一种田园意趣,田园一定不能过于矫情,而是要有这种随性的、乡土的气质。

陶渊明喝酒的时候也不拘礼数,他有一张素琴,素到什么份上?连一根琴弦都没有,几乎等同于一块木头。朋友来了,陶渊明先喝酒,“既醉而退,曾不吝情去留”,就是你们爱走就走。他喝高了抱着那段木头说,“我醉欲眠卿可去”,你们先走吧,相当于下了逐客令。这个故事被收录在《南史·隐逸传》里,很多人不理解,一直到盛唐,他才遇到了跨时代的知音,就是李白。

李白说,“陶令去彭泽,茫然太古心。大音自成曲,但奏无弦琴。”意思是,天地的天籁都在陶渊明的心里,他还要琴弦何干?李白还将陶渊明的话续写了:“两人对酌山花开,一杯一杯复一杯。我醉欲眠卿且去,明朝有意抱琴来。”陶渊明饮酒时的醉话,李白都能了然,这不就是知音吗?

酒是试金石,能看出一个人的处世态度。李白也爱酒,他说“人生飘忽百年内,且须酣畅万古情”,这是在酒中见历史。“且乐生前一杯酒,何须身后千载名?”这是沉醉于饮酒的欢乐。他要是伤心的话,也会说“五花马,千金裘,呼儿将出换美酒,与尔同销万古愁”。悲也万古,乐也万古,何等的豪情!

李白的酒是永远没数的,但是杜甫不同,杜甫会说:“莫思身外无穷事,且尽生前有限杯”。这一联对得很漂亮,道出身外琐事无穷尽,而人生可饮之酒却有限的无奈。这就能看出李白与杜甫的差异,这种差异,不仅源于两人饮酒态度的不同,更映射出截然不同的人生底色——李白年长杜甫十几岁,却始终保持着少年般的浪漫与不羁,仿佛岁月从未在他的精神世界刻下暮年的痕迹;杜甫虽年轻,却过早背负起家国重担,其笔下鲜见青春的肆意,更多是对现实的忧虑与思索。

除了李白与杜甫,苏东坡喝酒的时候也很有意思。他是一个没什么酒量的人,“论酒量无有在我之下者,论好酒无有在我之上者。”苏轼在密州超然台上,曾写下“休对故人思故国,且将新火试新茶,诗酒趁年华”的诗句,意思是历史有读不尽的伤感,人生有完不成的遗憾,不要沉溺其中,只有当你放下了,“且将新火试新茶”的时候,眼前有酒,心中有诗。诗、酒、年华,这才能达到一种和美的生活境界。

每个人的不同性情共同映照在一杯酒中,这就叫作和合共生。陶渊明是一个出世的田园诗人,李白是一个仙人,而杜甫是一位入世的书生。而所有这一切特质到了苏东坡的身上,就有了一种和合之美,也就是“达则兼济天下,穷则独善其身”的士大夫精神。

在如今,饮酒的心境、精神该是什么样的?什么算是和美的生活境界?其实就是平常心,不去勉强自己,饮酒或喝茶,都凭乎一颗心,有自己的明心见性,做事要逻辑自洽。人们以太阳比喻进取心,而月亮则不同,月有阴晴圆缺,正如人的平常心。在月下可以品茶,可以喝酒,古人今人若流水,共看明月皆如此,唯愿对酒当歌时,月光长照金樽里。

古人的生活理念,直到如今还值得我们去参考。陶渊明写回家的生活,就用了八个字:“携幼入室,有酒盈樽”。拉着孩子的小手,登堂入室——堂屋是客厅,室就是卧室——往里面一坐,烫一壶浊酒,这就叫回家,这就是一种自由的、飞扬的、轻松的境界。我觉得今天我们需要这样的境界,需要一点文人的倜傥,喝完了酒,酒壶、酒杯都空了,但是还留有一点什么东西,一些佳话,一些诗句,一些故事与性情,可以千百年一直传颂下去。

如今我们看长江水,在不动声色中淘尽了千古风流人物。那么多人的沧桑、悲欢、故事,都留在了这里。所以我很喜欢沿着长江走,我也喜欢去看长江入海的交界处,在那里,你会觉得真是一片浩荡。

(专题)

作者:南方周末