我从边疆来

■范宇轩

我从小随家人在南疆的部队家属院中长大。军营里的一草一木,以及边关军人的言行举止,很早就深深烙印在我的脑海。

70年前,外公从甘肃天水参军入伍。那时,他换上崭新的军装,挺括的立领衬得他身姿格外挺拔。出发的前一晚,他摸着黑围着老家的村子走了3圈,在村口的老槐树上刻下“保家卫国”4个字。

记忆中,外公总爱穿那套褪色的旧军装,坐在院子里的藤椅上,手里捧着一个掉漆的搪瓷杯。外公说,搪瓷杯是参加边防斗争那年,中央慰问团赠送的。上面写有“不愧为伟大的人民,不愧为伟大的军队”字样,杯身早已斑驳,杯口也卷着参差不齐的锈边,可外公总说这杯子比啥都金贵。

外公总是会在闲暇时光,给我讲起那些戍边军人的故事。1962年,阿拉山口边防站首任站长吴光胜奉命带领17名官兵,到荒无人烟的这里驻防。狂风肆虐,环境恶劣,可他们凭借“三峰骆驼一口锅、爬冰卧雪住地窝”的战斗精神,建起哨所,扎根戍边。

在外公的讲述中,那些戍边军人仿佛是一座座巍峨的界碑,静静地伫立在冰峰雪岭,扎根于人迹罕至的大漠荒原,用平凡之躯铸就崇高的精神。

外公是一位与死亡多次擦肩而过的老兵。上世纪60年代初,他曾在海拔5380米的神仙湾边防站当军医。那时交通不便、物资匮乏,他背着药箱巡诊。有一年冬天,大雪连降数日,通往哨卡的道路被积雪阻断。在高寒缺氧、补给中断的困境中,多名战士出现冻伤和严重高原反应。作为边防站唯一的军医,外公已记不得用自己的体温焐热了多少双手脚,多少次冒着危险为官兵送医送药。

一次,外公因劳累过度、体力透支,引发严重高原反应症状。当时情况危急,战友们用制作的简易担架,抬着外公后送。风雪交加的山路上,官兵轮流抬着担架,在齐膝深的积雪中艰难跋涉。天黑前,外公被送到了兵站。兵站迅速安排汽车将外公转运下山治疗。

外公退休后,那个搪瓷杯更是不离身。搪瓷杯补了又补,杯底的铁锈有时会在桌布上留下褐色的印迹。外婆和妈妈几次劝他换个新的,都被拒绝了:“这是打仗时拿命换来的念想!”

2013年,外公身体渐渐衰弱。临终前,他躺在病床上,身上穿着熨烫平整的旧军装,枯瘦的手摩挲着搪瓷杯。爸爸俯在床边,听他用微弱的声音说:“军装要穿端正,杯子留给你,保卫边疆不能忘……”外公颤巍巍地将那个杯子递给爸爸。爸爸紧紧握住杯子,泪水模糊了双眼。

爸爸在部队工作30多年了,长期从事部队政治工作和党史军史研究。上世纪90年代初,他在参与筹建部队史馆时,时常睡在工地上,经常是一块大纸板、几张旧报纸就能对付一晚。有一次,他半夜突然感受到手指钻心地疼痛。起身开灯,看到一只乱窜的老鼠,才知道自己被老鼠咬伤了。

外公去世那年,爸爸正参与筹建新疆军区的喀喇昆仑精神主题馆。天山南北、雪域昆仑、藏北阿里……他带着团队人员风餐露宿,实地走访、采集历史照片、拍摄视频。一次临行前,他突发感冒,咳嗽得撕心裂肺,医生劝他不要冒险上山。可他知道展馆工作进度不等人。出发时,他的行李箱塞满了各种药品,每到一个单位,刚放下采访本就急忙找卫生员给自己打针。高原的风又干又冷,吹得他喉咙像塞了团火。一路走下来,他的感冒不仅没好,还咳出了肺大疱,引发哮喘。爸爸常说:“高原是精神的沃土,在这里,才能真正理解军人的使命。”后来,爸爸在征得外婆和妈妈的同意后,将外公留下的那个搪瓷杯,捐献给了新疆军区的喀喇昆仑精神主题馆。

我生长在边疆,听着英雄的故事长大。那些故事也在我的心中种下了一颗种子,一颗成为边疆卫士的种子。高考前,爸爸带着我到展馆看外公的搪瓷杯。灯光下,杯身锈迹斑驳。“这是外公的嘱托。”爸爸的声音有些沙哑,“当年你外公把它交给我时,我就在想,虽然自己在喀喇昆仑的雪地里摔倒过,在展馆建设的工地上流过汗,但只要看到这杯子,就知道往哪走。”

后来,我如愿考入军校。每次在战术训练中爬过泥泞陡坡,在深夜哨位上熬过湿冷寒风时,我总会想起那些前辈的故事。一次外训中,衣服被暴雨打湿,回到宿舍我久久难以入睡,突然懂了吴光胜前辈经历的“爬冰卧雪住地窝”是什么滋味。我们现在的条件已好太多,可那份在困境里顽强扎根的韧劲,不正是课堂上反复讲的“战斗精神”吗?

今年6月中旬,英雄团长祁发宝应邀给我们上了一堂生动的“新时代奋斗观”大讨论课,详细讲述了“卫国戍边英雄群体”的事迹。每次手握钢枪,我的脑海里都会映现他张开双臂的场景;每次战场救护训练,当我背着“伤员”在障碍场上奔跑,眼前都会闪过王焯冉把战友推向岸边的瞬间。

一个周末,我和爸爸视频通话,他说我晒黑了,也结实了。我笑着说:“您不是说‘高原是精神的沃土’吗?我们训练场就是我的‘小边关’。”挂了电话,我在作训服内侧写上陈祥榕那句话——“清澈的爱,只为中国”。这不仅仅是一句誓言,更是一份传承,一种使命。

我从边疆来,那里也是我要去的地方。边防的风,吹过外公的岁月、爸爸的青春,还要继续拂过我前行的道路。

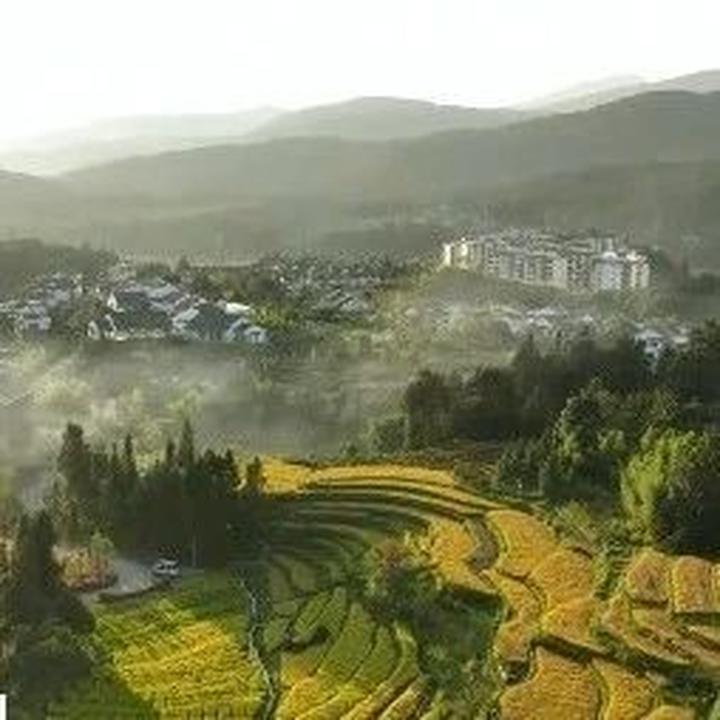

(本文刊于2025年7月23日《解放军报》“长征副刊”版;封图来源:中国军网)

作者:解放军报