从护陵到卫疆:野寨中学的传承与担当

■中国军网记者 林沁 常欢 郭亮

天柱山麓下的野寨中学。徐胜友 摄

天柱山麓,野寨中学的琅琅读书声,让校园内的抗战英烈陵园更显静穆。近3年间共有110名学生被军校录取,“护陵”与“卫疆”在此血脉相连,铸就了这所学校代代相传的使命与担当。

(一)

天柱山的晨雾还未散尽,9.85米高的烈士纪念塔已在晨光中显露出清晰的轮廓,像一柄出鞘的刺刀,刺破山间的薄雾。塔基四周的苍松翠柏上还挂着夜露,风过时簌簌作响,仿佛1943年那群埋骨于此的抗日将士们仍在低声交谈。野寨中学因陵建校,以校护陵,将985名烈士忠骨拥在怀中,墓碑与课桌相邻,松涛伴书声共鸣。

每年9月3日,抗日战争胜利纪念日的晨光里,高一新生都会列队站在纪念塔前举行开学典礼,向纪念塔庄严宣誓。“立地顶天期救国,开来继往志坚强”,校歌的旋律从浩然亭方向飘来,混着大别山的风,在每个少年心头刻下第一道红色的年轮。而毕业典礼那天,同样的位置,毕业生们会集体鞠躬、敬礼,向长眠的先烈们宣誓道别:有人要去守护海疆,有人将奔赴空天,就像当年抗日的将士们奔赴淞沪、徐州、武汉的战场。

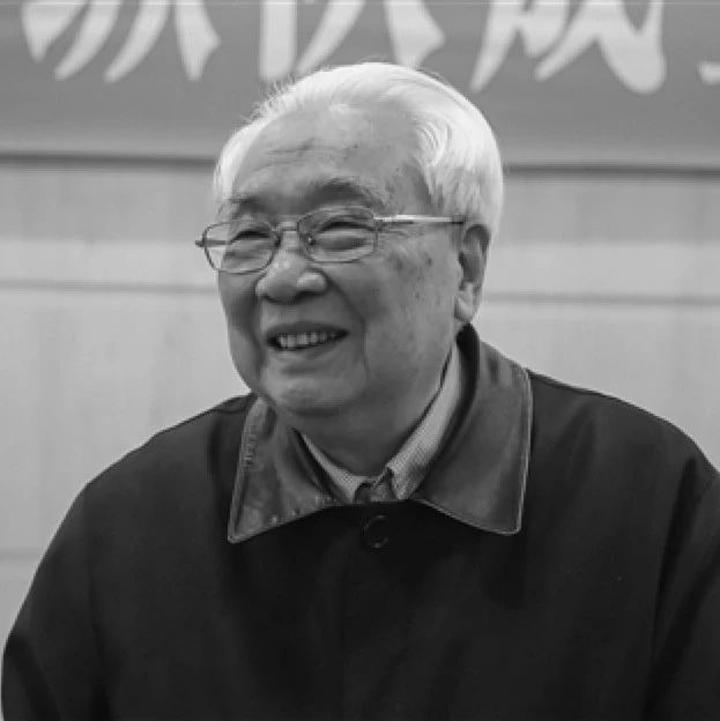

纪念塔旁经常能看到激情澎湃的王胜生老校长,他衣着朴素整洁,常穿洗得发白的衬衫,领口微敞,露出古铜色的脖颈,富有感染力地讲解着那段烽火岁月。

野寨中学高三学生与抗日英烈“道别”。 资料图

年近古稀的他毅然放弃私立学校高薪聘请,义务守护抗战阵亡将士公墓达13年,义务承担讲解工作。多年来,学校的一花一草他熟悉无比,忠烈祠内985位抗日阵亡将士他如数家珍,他说:“我虽然没能成为军人,在野寨中学的这段经历,让我读懂了中国军人。”

崇尚英雄才能产生英雄。学校依托校内抗日阵亡将士公墓、抗战英烈纪念塔、浩然亭等红色地标,将课堂搬到忠烈祠前,在清明祭扫、抗日战争胜利纪念日等仪式中厚植家国情怀。“抗战英烈纪念园的浮雕像上,每一张年轻的面庞都在讲述浴血奋战的故事,看完后内心久久难以平复。”学生郭豪的感受,正是学校开展“行走的思政课”的生动成效。

(二)

公示栏前的树叶又添了新绿,今年的高考录取榜单上,“空军航空大学”“国防科技大学”等字样,排在最醒目的位置,像一个个挂在枝头的果实,格外耀眼。“这是我们学校的特色做法,要让学生知道,考军校比上名校更光荣。”高三10班班主任余节的话掷地有声。他所带的班级今年有6人考入军校,创下学校班级最高纪录。

校园里的展板上,“上军校的十大理由”“历年军校生风采” 等内容吸引着记者驻足。据了解,野寨中学近年来不断推进特色国防教育,通过制订“长城计划”,开展包括成立军事社团、订购军事刊物、举办军事讲座、设立“国胜长城奖”“国防七校奖”等多种形式,让从军报国成为一代又一代学生的理想。

高一学生胡骥驰总在课间扎进书堆,翻阅学校为学生订购的军事书刊。他说:“我通过阅读军事书刊,了解到我国海军目前还有待进一步发展,我希望自己高考能够稳定发挥,早日投身祖国的海防事业,为军队建设贡献自己的力量。”

今年野寨中学参加高考的766名学生中,共有144名报考军校,其中39名被16所军校录取,覆盖多军兵种。“我原来觉得当医生是很光荣的事情,受到学校教育的影响,我现在觉得当军医是更光荣的一件事情。”胡骥驰的同班同学许怀逸对记者说。

(三)

2019年国庆阅兵的电视屏幕前,初一学生郭豪攥紧拳头,天安门前的钢铁洪流在他眼里绽成星火——那天起,军旅梦想就在心里生了根。

2023年,习主席的回信让野寨中学全体师生大受鼓舞,升入高二的郭豪也在其中,这让他更加坚定自己的军校梦想,并为此加倍努力。在学校里,他努力学习提升成绩,跑步拉单杠加练体能;闲暇时间,他还关注台海局势等国内外大事。

追梦的路上并非一帆风顺,对于一个高中生来说,连续三次的周测成绩下滑是很大的打击,考不上军校的担忧让郭豪倍感煎熬,但他的志向从未动摇,在同学的安慰与老师的帮助下,他的成绩逐步回升到了班级前几名。

如今,郭豪被海军工程大学录取。当年那个喜欢在海边玩耍,在电视机前看阅兵的孩子实现了他的梦想。少年望着纪念塔,仿佛听见2019年那声震撼心底的军号,正顺着大别山的风,吹向更远的海疆。

8月1日,潜山市考取军校学生“携信入校”仪式举行。 管炜 摄

今年8月1日,潜山市2025年考取军校学生“携信入校”仪式现场,郭豪也在其中。人群中,一位身穿校服、肩披绶带的老人引起大家的注意。69岁的汪洪发举着外孙张明朗的录取通知书,红色绶带在胸前晃得耀眼。外孙张明朗今年考上空军航空大学,已乘运-20赴校,老人替他领荣誉证书和“光荣之家”牌匾。

携笔从戎、从军报国,是青春最滚烫的抉择,是生命最耀眼的荣光。从野寨中学到安庆全市,再放眼全国,军校报考热不断蔓延,全国31个省(自治区、直辖市)近13.5万名考生报考军校。今年安庆市共有119名考生被军校录取,全国1.69万余名考生被军校录取,录取成绩平均高出特殊类型招生控制线101分,生源质量实现跨越式提升。

少年怀执剑卫疆之志,戎装载家国赤诚之魂。在领袖殷切嘱托的感召下,一代代热血青年选择与祖国同呼吸、与军队共奋进,让从军报国的理想在烽火传承中生生不息。

作者:林沁 常欢 郭亮

编辑:李煊

主编:叶梦圆

编审:郑文达

作者:解放军报