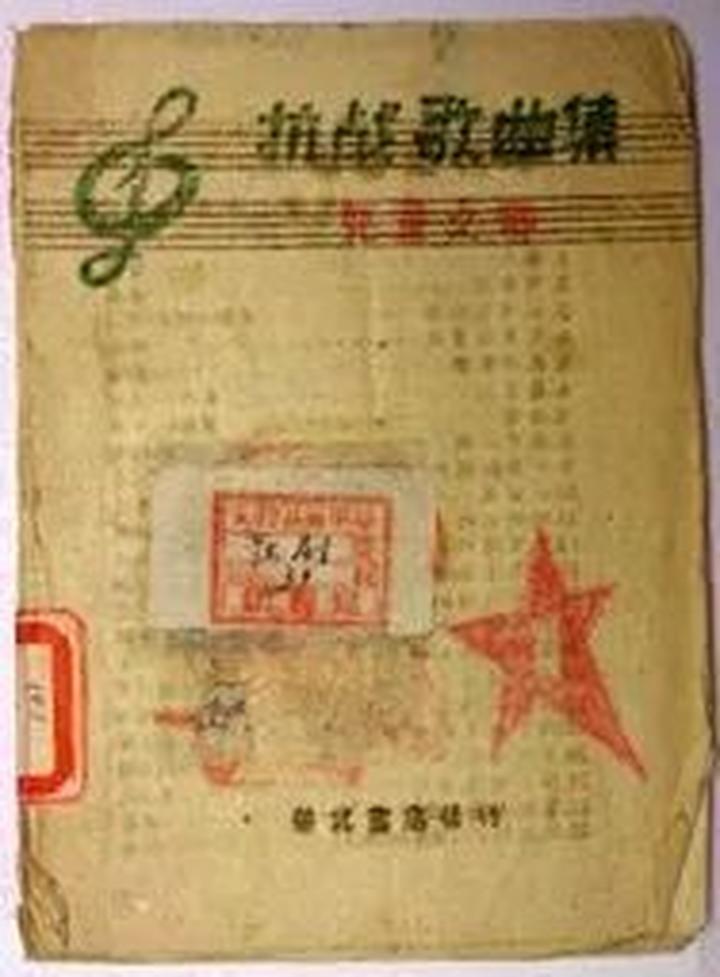

1941年寒冬,重庆防空洞里,音乐家李劫夫就着摇曳的桐油灯,在泛黄的土纸上写下《小木枪》的最后一个音符。洞外日军的轰炸声与洞内孩子们的哼唱声形成特殊的重奏,这份手稿最终被收录进《抗战歌曲集 儿童之部》。

在中国国家博物馆恒温恒湿的库房中,这本手掌大小的歌谱集已纸页脆黄,但尾页上“献给最勇敢的小战士”的钢笔字迹仍清晰如昨。

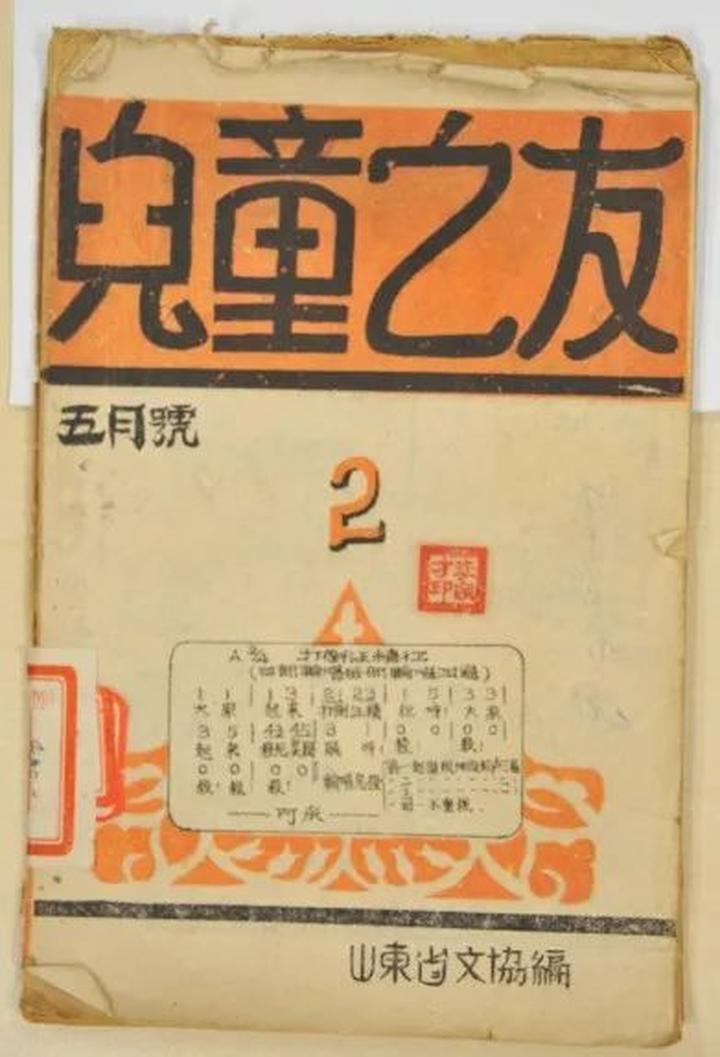

与它相邻的《儿童之友》第2期封面,定格更具冲击力:打倒汪精卫歌曲清晰可见。这些泛黄的纸页,共同构建起抗战时期特殊的教育图景——在日寇铁蹄下,歌声与文字都成了武器。

△《儿童之友》 18×12厘米 抗战时期 中国国家博物馆藏。

△《抗战歌曲集 儿童之部》 18×12厘米 抗战时期 中国国家博物馆藏。

歌声筑起的血肉长城

《抗战歌曲集 儿童之部》收录的87首歌曲,构成了一部用音符写就的儿童抗战史。从充满游戏色彩的《捉汉奸》(你拍一我拍一,汉奸是个坏东西)到悲怆壮烈的《妈妈娘呀你好糊涂》(孩儿要当兵,保国保家乡),这些旋律在血与火中淬炼出惊人的传播力。音乐学者发现,《小木枪》的旋律骨架竟与华北地区“跳房子”童谣同源——创作者刻意借用游戏曲调,让抗日意识如春雨般渗入儿童记忆。

现年93岁的杨玉珍老人,仍能完整唱出《查路条》全本。1943年她在太行山根据地担任儿童团宣传委员,记得如何将日伪军的动向编成“数来宝”,借着货郎担传遍23个村庄。“有天在玉米地里唱歌,突然窜出个伪军要抓我,我马上改口唱‘大大的良民要开路条’,趁他发愣钻进地道跑了。”老人布满皱纹的眼角闪着光,仿佛仍是那个用歌声周旋敌后的少女。

这些歌谣的传播网络堪称奇迹:晋察冀边区的油印歌片藏在腌菜坛底穿越封锁线;胶东根据地的曲谱用明矾水写在《三字经》夹页;上海租界的音乐老师将《打东洋》改编成钢琴练习曲。伪满当局曾成立“童谣净化委员会”,却始终无法扑灭孩子们口中“危险的旋律”。

精神延续的密码

中国国家博物馆有12期《儿童之友》原件,这份诞生于1938年汉口的刊物,从第3期开始采用“伪装封面”策略:在《儿童算术课本》的封皮下,藏着“怎样给游击队送信”的实用指南。编纂者黄慧光在回忆录中记述,他们发明了“葱汁密写术”,将军事常识印在《弟子规》插图的叶片纹理中。

《儿童之友》中最具革命性的当属“小主人信箱”。1940年第7期刊登了河南儿童团员的来信:“我们在古墓里办起‘地下学校’,用瓦片当石板,木炭当粉笔,最近刚学会算手榴弹抛物线。”这段文字旁附着数学教师设计的弹道计算公式,将基础数学教育与军事训练完美结合。

《儿童之友》边缘还常见孩子们用铅笔写的批注:“此处教给王二妮”“送给李庄儿童团”,形成独特的“阅读接力”。

今天,当我们凝视泛黄的歌谱与刊物,听见的不仅是历史的回声,更是精神延续的密码。那些穿梭在封锁线上的小交通员、在废墟中坚持学习的读书郎、用歌声传递情报的儿童团员们,用最纯真的方式诠释着何谓“不可战胜”。正如《儿童之友》终刊号上的告别辞:“我们播下的不是火种,而是整个春天。”

(作者单位:中国国家博物馆)

作者:傅琳

文字编辑:付裕

新媒体编辑:石伟强

审核:周佳佳

作者:人民政协报