九三阅兵,人民日报社新媒体中心记者巩晗在国家博物馆楼顶“制高点”,以独特的视角带来不一样的阅兵报道,新媒体端播发后引发热烈反响。他向中国记协“我在现场”栏目来稿,分享经历体会。

我在现场丨为了这四个字,人民日报记者等了一夜

本文作者:巩晗

“你是人民日报的?”

九三阅兵现场,当我站在中国国家博物馆顶层的拍摄点位时,身旁一位同行看了看我的工作牌,突然说:“你们有个三语种的视频不错,我们朋友圈刷屏了,有力量。”

我愣了一下,随即涌起一阵自豪——来自同行的认可,总是格外珍贵。他说的正是我们团队历时数月制作的主题片《胜利!》。

就在阅兵前一天——9月2日,我们在人民日报新媒体各端口推出中英日三语种主题片——《胜利!》,带大家回顾了80年前日本签署投降书的现场。我们希望在80年后仍有人试图淡化、否认历史的今天,用影像守护中华民族的集体记忆,让大家关注这场大阅兵,铭记属于中国人的胜利。

(一)

这次报道,我的点位在国家博物馆楼顶——这个被我们称为此次拍摄“制高点”的地方,高42.5米。

第三次综合演练时,我第一次走上这个屋顶。和预想中不同:东侧视角并不能完美捕捉天安门广场全貌。在同行指引下,我去了更高的北边站点。

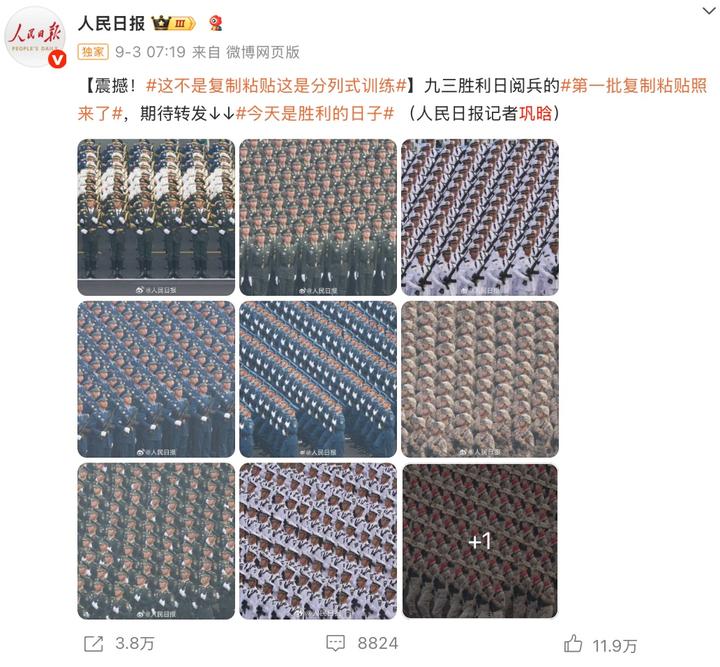

站在这里我瞬间感受到了“俯瞰震撼”:气势恢宏的东长安街就在眼前,这是拍摄徒步方队列队准备的绝佳视角——线是线,面是面。“这不是复制粘贴,这是大阅兵!”一个鲜活的标题迅速在脑海里闪现。

这也是2019年我在后方报道国庆阅兵时想出来的微博爆款话题词,如今我站在阅兵现场,这幅画面正清晰呈现在眼前。

演练回来后,我仔细分析拍摄点位——这里最早看到受阅部队集结、最早看到空中梯队掠过、拥有看纪念大会的“全景视角”……但前提是,站的位置足够高,设备能拍得足够远。我迅速理出当天所需设备:升降小推车,大长焦镜头。

9月3日,人民日报社新媒体中心记者巩晗在国家博物馆拍摄点位进行拍摄前的准备工作。

“把自己点位最好的画面拍好,就是胜利。”在报道前的动员会上,报社资深摄影老师的这句话,鼓舞了我。

面对如此重大的阅兵仪式,我心潮澎湃,各种拍摄想法源源不断冒出来。但工作中要学会“抓重点”,这次实地演练我总结的“重点”就是,发挥制高点视角优势,呈现“复制粘贴”感。

(二)

9月3日当天,我抵达点位的时间是凌晨1点。这一夜听起来很漫长,但到了现场,我只觉得时间不够用。

1个400mm定焦镜头、1个70-200mm中长焦镜头、1个24-70mm常用标准镜头、3台运动相机,再加1个36斤重的小推车……上下楼梯好几趟,才把所有器材安置好。随后我立即开始确认角度、不断调试设备。准备妥当,已是早上5点,此时距离阅兵式正式开始不足3小时。

尽管经历过演练,我依旧精神紧绷——天光在变,各类参数也需要调整。

每一秒我都不敢浪费。每台设备什么时机更换镜头、GoPro什么时候开机、全景相机什么时候开机,我都做好了笔记。

“天快亮了!”长安街沿线拍摄点位同事的提醒,让前方报道群瞬间苏醒。

看台区的两位同事发来视频:朝霞渐染,红旗在建筑灯光下迎风招展,国徽被日出照亮……清晨的新闻要素近乎完美,我们快速剪辑送审。6点40分,《这是9月3日清晨的天安门广场》——人民日报九三阅兵的第一条现场短视频在各端口发出。此时,离纪念活动正式开始还有2个多小时。

7点整,徒步方队开始了阅兵前的最后一次训练。

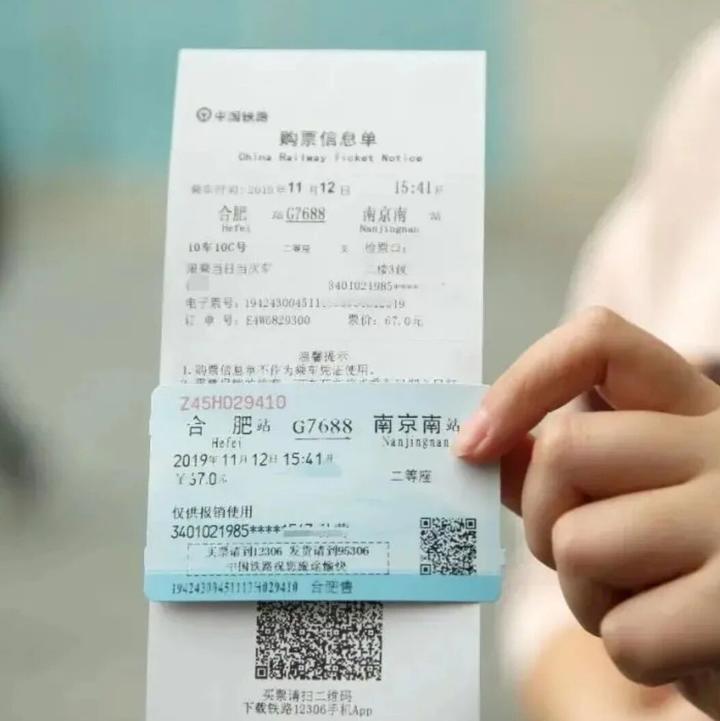

这是他们的准备时刻,也是我此次报道的开端。借助边拍边传工具,早晨7点19分,第一组“复制粘贴”图片和短视频迅速上线。3万转发、11万点赞、登上热搜——这份数据,创下了我前线报道中最高的互动纪录。

(三)

纪念大会正式开始了。

拍“复制粘贴”,精华中的精华,就是徒步方队的震撼“变阵”。“复制粘贴换个角度还是复制粘贴”,又一个选题诞生。从阅兵式到分列式,队伍井然有序“旋转”90度,最为壮观。我识别这个瞬间的关键,靠的是“听”——音乐《请你检阅》的前奏一起,就是他们行动的开始,这也是在演练时总结的经验。

除了拍摄“复制粘贴”,6台设备里,3台都用于拍摄另一个特别的选题——《延时摄影看阅兵》。延时摄影,用几十秒浓缩一个多小时的精华瞬间,这在过往报道中并不算新鲜,但我们在成功作品的经验基础上加入空中梯队的延时拍摄。“45秒延时浓缩了分列式的精华”“九三阅兵又有新机位解锁”……阅兵结束后的两天内,这些“场外报道”视角上了4个热搜,成了网友“戒断反应”期间受欢迎的增量报道。

大阅兵是无数观众的“天涯共此时”。新媒体时代赋予我们记者的,不仅是在现场真实记录历史的责任,也让我们拥有了以创意延展时空表达的机会——将后续报道持续延伸至人们共有的“回忆”中。

(四)

活动接近尾声时,我的体力几乎耗尽。回看全景相机素材时,看到画面里我的脸已被晒得通红。撤场时,面对一地的设备我有点犯怵。走几步路,又坐下休息了。

路过的同行,同样也是满头大汗。他看我气喘吁吁的样子,还笑着鼓励我:“再苦再累,想想革命先辈。”

“好嘞!”我继续前进。

回想十年前,我作为传媒专业的大学生,守在电视前分析阅兵式里的新镜头;十年后的今天,我站在新闻现场,思考着如何将手中的一个点位、一个视角尽我所能发挥出更多价值,让现场抵达远方。

个人记忆,正是在这样宏大的仪式中与国家记忆交汇共鸣。“参与、沟通、记录时代”,这句人民日报新媒体创立之初的口号,正在此时此刻,真实而具体地践行着。

9月3日,全景相机和同行镜头记录下的工作瞬间。

当我在这制高点记录时,我的同事们也正坚守在天安门广场的各个角落。从观礼台、看台,到长安街沿线,不同点位的观察和拍摄,记录下同样的震撼与感动。

人民日报记者朱笑熺拍摄的徒步方队阅兵前训练

人民日报记者杨皓铭拍摄的维和部队方队阅前准备

人民日报记者王嵘拍摄的标兵就位

人民日报记者李龙伊拍摄的空中护旗梯队

人民日报记者崔璨拍摄的空中护旗梯队和徒步方队同框

人民日报记者雷声拍摄的国旗护卫队

人民网记者翁奇羽拍摄的仪仗方队

人民日报记者雷声拍摄的徒步方队

人民日报记者杜尚泽拍摄的抗战老兵向受阅战士敬礼

人民日报记者林渊拍摄的战旗方队

人民日报记者陈圆圆、徐雷鹏拍摄的装备方队

人民网记者翁奇羽拍摄的陆上无人作战方队

中国经济周刊记者肖翊拍摄的舰载激光武器

人民日报记者林渊拍摄的“东风-5C”经过天安门

人民日报记者闫伊乔、韩晓明拍摄的空中梯队

中国经济周刊记者肖翊拍摄的空中梯队

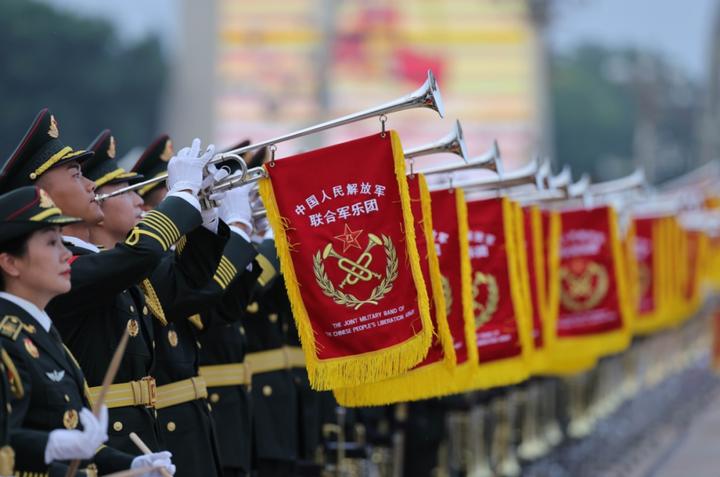

中国经济周刊记者肖翊拍摄的军乐团

人民日报记者林渊、人民网记者翁奇羽拍摄的现场观众

人民日报记者安然拍摄的放飞气球时刻

来源:中国记协微信(ID:zgjxacja)、人民日报微信

本期编辑:刘杰、李娜、郑薛飞腾

作者:人民日报