11月1日晚,首届江苏省城市足球联赛(简称“苏超”)决赛,泰州队点球4比3战胜南通队,夺得冠军,比赛吸引了全江苏甚至是全国球迷的目光。

这项由江苏省13个地级市参与的业余足球联赛,自今年5月开赛以来,已发展成为一场席卷全国的现象级体育盛宴。它不仅创下场均超3万人入场、全网话题量破百亿的盛况,更以“1元门票带动7.3元周边消费”的杠杆效应,成为体育赛事拉动经济发展的鲜活样本。

“苏超”火了,绝非偶然。决赛日,央视新闻带着网友们,一起抵达现场,探寻“苏超”背后的江苏软、硬实力

科技赋能

打造赛事保障的“江苏样板”

“苏超”赛事的庞大体系能够有序运转,离不开跨部门、多层级的科学协同与科技赋能。赛事组织委员会作为“智慧大脑”,联动体育、公安、交通、卫健、网信等多部门,建立了“一盘棋”的指挥调度机制。通过引入数字孪生技术,对场馆及周边区域进行三维建模,实时监控人流密度、交通流量,并利用大数据预测预警,动态调整安防布控与公共交通运力,确保数万观众“来得进、散得开、行得顺”。例如,“苏超”常规赛第九轮,南京队主场迎战盐城队。赛后26分钟,6万多人丝滑散场;无锡消防在赛前对场馆进行“拉网式”隐患排查,确保安全无死角;扬州的每个主场比赛,联合指挥部从赛前到赛后都会紧张有序协调联动,场内工作包括草坪养护、大屏调试、安保医疗等事无巨细,赛场周边通讯保障、公共交通等配套服务也一应俱全。

现场部署的智能感知设备与5G网络,实现了高清信号的稳定传输与突发情况的即时响应,构成了保障赛事安全顺畅运行的“隐形骨架”。这套“科学管理+科技赋能”的组合拳,将看似“散装”的各方力量拧成一股绳,为“苏超”的火爆出圈提供了坚实可靠的运行底座。

志愿者也在每场比赛中发挥着巨大的作用,赛事讲解、交通服务、防暑降温、营造比赛气氛等,温暖着球迷的心,也让比赛持续升温。

产业联动

展现江苏制造硬实力

“苏超”的火爆出圈,不仅得益于其独特的赛事魅力,背后更有一整套成熟的产业体系作为支撑,其中草坪产业的科技赋能尤为亮眼。

“苏超”赛场上那些令人惊叹的绿色草坪,大部分来自南京农业大学句容草坪研究院。该研究院不仅为“苏超”提供了专业草坪,其技术和产品也应用于包括亚运会在内的多项国内外顶级赛事。值得一提的是,这些服务于顶级赛事的草坪科技,也成功带动了地方产业的发展。在江苏省句容市后白镇,草坪产业已成为当地的支柱产业之一,年产值惊人,真正实现了“小草”撑起“大产业”的愿景。

而绿茵场外,江苏的绿色产业的高质量发展同样引人关注。比如在光伏新能源赛道上,宿迁的晶硅光伏产业从一片空白跃上千亿级台阶,成长为拉动经济的“绿色引擎”。盐城坐拥582公里海岸线,是全球最具开发价值的海上风场之一,阵阵海风变“绿电”。常州以新能源产业为核心,推动科技创新和产业集聚,新能源产业规模近万亿元。

除此以外,扬州为“苏超”量身定制专属AI语音盒子,给当地球迷带来全新的看球体验,并在主场上演机器人踢足球表演。这也是扬州人工智能全产业链生态的缩影。

消费激活

释放“票根经济”的乘数效应

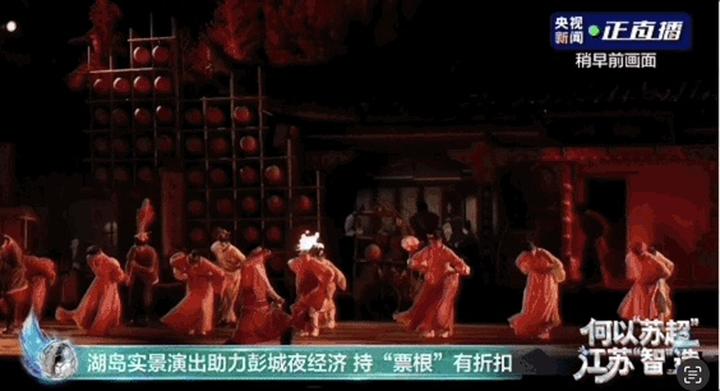

“苏超”场外,“第二现场”带动消费热度持续走高。全省商务系统联合重点商业载体打造了573个集观赛、购物、美食、互动娱乐于一体的“苏超第二现场”,策划推出“跟着苏超游江苏”50多条跨区域主题线路,串联起A级旅游景区、热门文博场馆、旅游休闲街区等。江苏还打造了“苏新消费·苏超”嘉年华活动,省市县联动累计举办1800余场促消费活动,像淮安推出“100元吃货球迷狂欢套餐”,泰州提供“景区免票+早茶特惠”。

7月19日,南通45个官方“第二现场”为全市重点商贸企业贡献销售额7717万元。7月20日,徐州彭祖伏羊节的“第二现场”卖出3500碗羊肉汤。10月18日结束的半决赛当日,南京全市重点商圈和商业街区实现交易金额7.8亿元。

这种全域联动、全业协同的模式,让“苏超”真正成为了拉动消费的“黄金支点”。

文化培育

塑造城市认同与足球文化

“苏超”带来的不仅是短期的经济效应,更有长远的发展价值。它通过体育赛事强化了城市认同感,培育了足球文化,夯实了体育产业发展的社会基础。

“苏超”500多名参赛球员,绝大部分都是普通从业者,“球星来自身边”的故事更容易引起观众的共情与共鸣。南通队是苏超的“常胜将军”,其背后是南通全市241所全国校园足球特色学校和长期深耕青训的不懈努力。

泰州队背后站着高度组织化的球迷群体。凤凰城和凤凰蓝狮两大球迷会,拥有超过3000名成员,形成了包含鼓手、旗手、领喊的完整助威体系,成为球场上不可或缺的“第十二人”。他们不断创新助威方式,为球队营造了极具感染力的主场氛围。

全民参与正是“苏超”保持旺盛生命力的关键。“苏超”不仅是体育竞赛,更成为塑造城市认同感和足球文化的平台。

从南京奥体中心的山呼海啸,到遍布江苏的573个“第二现场”的人头攒动;从苏州与连云港的“对歌传情”,到徐州与宿迁的“楚汉争霸”;从常州萝卜干因“9.9元观赛套餐”销量翻倍,到“十三太保”文创产品销售额突破百万元——“苏超”已然超越体育赛事范畴,成为江苏经济、文化、社会协调发展的生动注脚。这场全民赛事,让“散装江苏”的调侃最终汇成了一曲“整装江苏”的和谐乐章。

何以“苏超”?江苏“智”造!

作者:央视新闻