川观新闻记者 吴梦琳

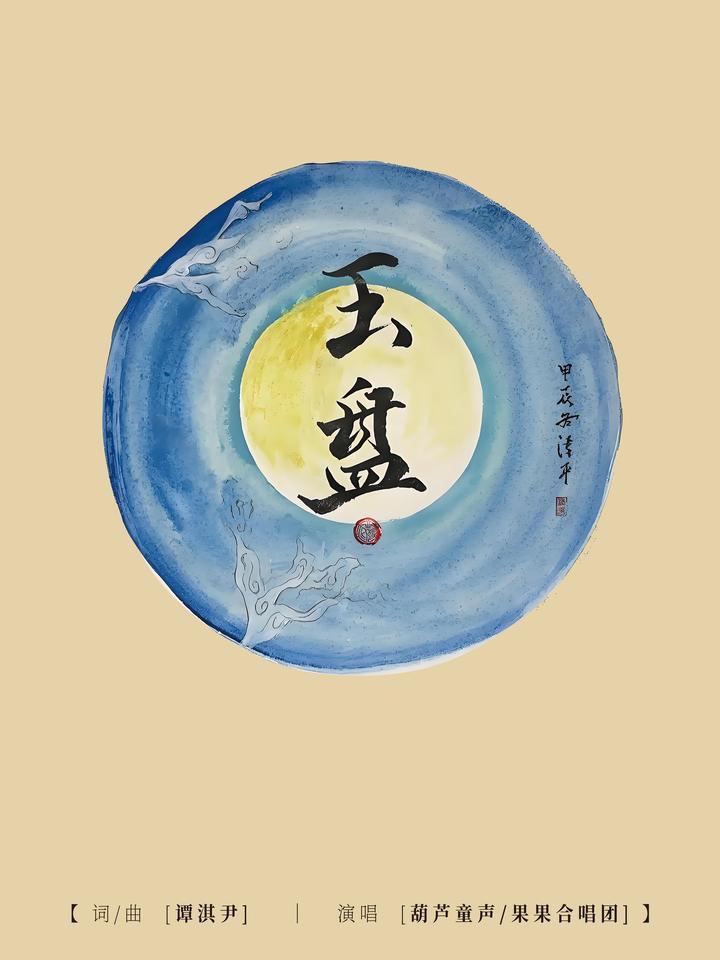

“玉盘玉盘,你为何悬于屋顶上;玉盘玉盘,你为何白白送银光……”10月12日—13日,歌曲《玉盘》在四川南充大剧院演出,作为四川参评第十八届文华节目奖终评的作品之一,这首由成都市重点扶持的音乐企业——成都葫芦文化传媒有限公司出品、谭淇尹词曲创作的歌曲,以古典诗词为魂、民族旋律为骨,在舞台上演了一场跨越千年的“问月”之旅。

《玉盘》作为今年在全国引发现象级讨论的原创童声作品,2024年在四川省首届原创歌曲大赛获奖之后,亮相2025总台蛇年春晚,此次由成都市选送,代表四川省参评文华奖,是成都市建设“国际音乐之都”和四川省精品文艺扶持的一项亮眼成果。

回归初心 用视听语言重塑月亮意象

《玉盘》是一首融合古典诗词意境与现代音乐审美的四川本土原创歌曲,从孩童的视角出发,通过天真的叩问,表达对宇宙的憧憬和对未知世界的不懈求索。这首歌在今年蛇年春晚舞台上走红,来自四川大凉山的孩子们用自然质朴的歌声传递出真诚和力量。

与春晚版本将重心放在航天主题不同,此次在文华奖亮相的《玉盘》注重展现作品更丰富的内涵。节目导演介绍,这次演出不是单纯的歌曲演唱,而是融合舞美、投影、服装、表演等多种元素的“节目化呈现”。

演出现场

“我们想让这首歌回到千百年前,回到山河湖海、星辰宇宙中的求索与叩问。”本次《玉盘》的舞美设计紧扣“从地向天、由外而内”的情感线索。第一段主歌以地球场景为主,通过投影呈现屋檐、山川、湖海等自然意象;从间奏起,舞台转向星空,孩子们仿佛徜徉于银河,在回望地球的画面中完成对自我内心的叩问。服装方面,彝族元素与现代剪裁相结合,汉族儿童服饰则采用彩色泼墨的设计,传递写意与自然之美。整个舞台力图在简约中见深意,在写实中藏诗意,构建出一幅跨越时空的“问月图卷”。

演出延续了大凉山彝族的孩子们与汉族儿童共同演唱的形式,并加入凉山州歌舞团的成年舞者,他们以“托举”动作象征代际之间的传承。“这种托举既有看得见的,也有看不见的。台上除了表演的舞者,还有幕布下把孩子们托起来的哥哥们,作为凉山州歌舞团的专业舞蹈演员,却承担了不露脸的工作。这既是大人对孩子的托举,也呼应了歌曲中一代一代无休止的传承求索精神,表达了中华民族在仰望星空中不断前行的意象。”谭淇尹解释道。

在音乐编曲上,《玉盘》也做出了大胆尝试。制作团队特邀鼓乐艺术家叶松源使用复原的唐代羯鼓,将其作为歌曲的“脉搏”。“鼓声像是从远古走来的脚步声,也是整首歌的心跳。”谭淇尹说。民族乐器与现代电子音色的融合,不仅未显突兀,反而营造出时空交错的艺术氛围。

演出现场

从“天问”到“问月” 用音乐传递民族的求索精神

“明明暗暗,惟时何为?”屈原《天问》中的这句诗,成为《玉盘》最初的灵感来源。谭淇尹在接受采访时说,屈原对宇宙万物的“天问”,代表着中华民族不灭的求索精神,而月亮,正是这一精神最浪漫的象征。

“月亮是可仰望的、看似触不可及却始终在那里的存在。你可以看着它想到故乡、童年,想到那些因现实而搁置的理想,甚至是对人生悲欢的喟叹。”她说。

演出现场

“所有对星辰大海的追问,最终都是为了站在天外,注视我们深爱的故土。”谭淇尹说。歌曲结尾处,“那孩子拂去风霜,星辰在怀归故乡”,正是这种情感的凝练表达。

谈到创作中最困难的部分,谭淇尹坦言并非词曲打磨,而是“如何用几分钟的舞台承载月亮如此丰富的意象”。

“我们反复讨论,是像春晚那样干净地呈现,还是做得更丰富?最后我们选择回归自然场景,用投影构建不同时空的人望月的画面,甚至设计‘角色转换’——从在地球上看月,到在月球上回望地球。”

她特别提到团队“托举式”的合作文化。“成都葫芦文化的基因就是‘托举’——托举好的作品、托举孩子们的梦想。我们的制作人甚至会亲自参与道具制作,只要对内容有帮助,我们都愿意尝试。”

演出现场

《玉盘》的成功入围,对谭淇尹和团队而言是一种鼓励,但不会改变他们多元创作的初衷。她透露,目前正制作一首取材自《山海经》的新作,将继续探索民族元素与现代音乐的融合。

《玉盘》不仅仅是一首歌,更是一场融合文学、音乐、舞美与民族情感的综合性艺术实践,也是在四川成都这片文化沃土上生长出的艺术果实。这次在文华奖的舞台上,在谭淇尹与团队的努力下,千古明月照进了当代剧场,孩子的歌声成了连接过去与未来、大地与星空的桥梁。而这一切,正如她所说:“月亮永远在那里,等着每一个抬头的人。”

(节目方供图)

【未经授权,严禁转载!联系电话028-86968276】