■ 本报记者 高月英 和士勇 实习记者 李焦 文·图

在云南省迪庆藏族自治州香格里拉市海拔3500米的原始森林中,“松叮叮”品牌创始人、香格里拉市松犇鲜调味品有限公司董事长刘昊林正俯身观察一朵刚破土而出的松茸。这位来自山东的创业者,用十余年时间完成了从松茸创业者到云南松茸产业领军人的蜕变。如今,他创立的“松叮叮”品牌已将云南松茸送进日本以及东南亚国家、欧洲国家的高端餐厅,更让“有一种叫云南的生活”成为国际食坛的热词。

破界:重构松茸产业链的底层逻辑

十多年前,刘昊林在香格里拉市的一次考察中偶然尝到当地藏族群众烹制的松茸炖鸡。“那口鲜甜彻底突破了我的味觉认知局限。”刘昊林说,当时,云南松茸90%以原料形式出口日本,附加值极低,而国内消费者对这种“菌中之王”的认知几乎空白。

“松茸产业链存在三个致命痛点:采摘标准混乱、冷链技术落后、品牌价值缺失。”刘昊林在笔记本上记录下了当时的思考和分析。随后,他毅然在上海注册成立上海魔都云品实业有限公司,开启“松茸革命”。

筑链:用科技与匠心打造全域生态

走进刘昊林位于香格里拉经济开发区的现代化工厂,一条全自动化松茸分拣线正在运转。这里每年处理超过200吨至300吨新鲜松茸。“我们重构了松茸产业链的每个环节。”刘昊林边介绍边展示着手机里的溯源系统:从藏族群众采摘时的定位,到冷链车实时温度、湿度监控,再到欧盟实验室的农残检测报告,每个环节都实现数字化管控。

在品牌端,“松叮叮”系列调味品将松茸提取物与现代工艺结合,创造出松茸野山椒酱等爆款产品。当松茸遇见野山椒,加上“松叮叮”人的匠心配方,成就了这款“一旦品尝,回味悠长”的佐餐神器。过硬的质量与鲜香的口感,让他的产品迅速占领北京、上海、广州等地的高端市场,并远销日本、东南亚及欧洲等国家和地区市场。

拓界:让“云南味道”飘香世界

2024年以来,“松叮叮”松茸酱在全国重要展会中持续出彩,成为云品出滇的“流量担当”:2024年3月16日,亮相“2024全国春季明星新品(调味品)发布峰会”,以“菌中之王+传统发酵工艺”的创新组合,斩获“最具市场潜力新品奖”;2024年3月17日,登上“引领新食尚,重塑新国潮”2024中华老字号创新发展论坛,松茸野山椒酱被列为“国潮美食创新案例”;2024年3月20日,第110届全国糖酒商品交易会上,“松叮叮”展位日均接待客商超500人次,现场签约20余个城市的经销商;2024年12月28日,受邀出席福建(漳州)蘑菇节,以“新质赋能·智慧菇都”为主题,展示松茸全产业链解决方案,引发行业热烈关注。

据介绍,第三届中国国际供应链促进博览会举行期间,刘昊林将带着凝聚十年心血的“雪域珍馐”重磅参展。这款历经十年研发的松茸深加工产品,不仅承载着云南高原的生态馈赠,更以突破性的保鲜技术与风味融合,向全球展示中国野生菌产业的革新成果。“我们要让世界看到,云南松茸不只是原料,还是可以标准化、品牌化的高端食品。”刘昊林说。

联农:构建共富生态链

“松茸产业的根基在山区,更在千千万万户农户家中。”刘昊林说,唯有让农户共享产业红利,才能实现可持续发展。通过“企业+合作社+农户”的紧密型合作模式,他带领团队在迪庆州、临沧市等地建立松茸标准化种植基地,与藏族农户签订长期采购协议,提供从菌种培育、采摘规范到冷链运输的全流程技术指导。

据统计,通过标准化种植与订单农业模式,参与合作的农户年均增收10万至30万元,让农户真正实现“家门口就业,顾家又致富”。

传道:在商业中注入文化基因

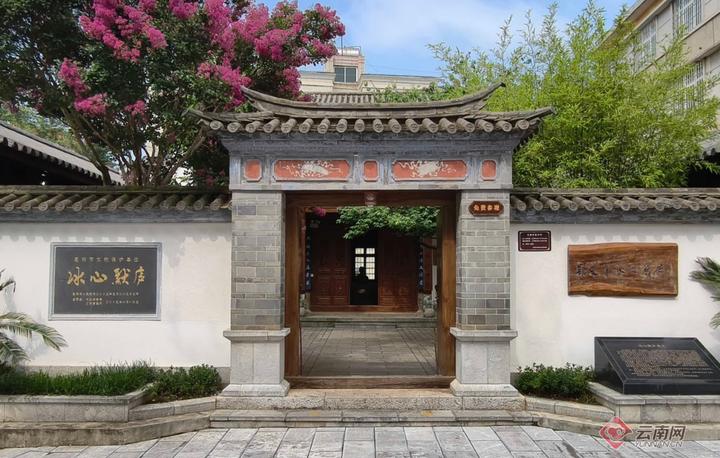

“松茸不只是食材,更是云南的生态名片。”刘昊林说,他在松犇鲜调味品厂区修建了国内首个松茸文化博物馆。展柜里,唐代《酉阳杂俎》中关于松茸的记载,与纳西族采摘松茸的古老仪式形成跨越千年的对话。“我们复原了古代制酱工艺,结合现代发酵技术,让‘松茸佐餐酱’成为活着的文化遗产。”刘昊林轻抚着仿古陶罐,罐身镌刻的“酱者,百味之将帅”正是对孔子《论语·乡党》中“不得其酱,不食”的千年注解。

通过“云品出滇”工程,刘昊林每年组织多场松茸文化巡展。在上海外滩的“魔都云品馆”,消费者可体验藏族姑娘献上的哈达,观看松茸采摘纪录片,再品尝主厨现场烹制的松茸刺身。“我们要让消费者为文化买单,而不仅是产品。”刘昊林说,他将让“松叮叮”从调味品品牌升级为云南生态文化的传播者。

“始于松茸,不止于松茸。”刘昊林勾勒着他的百亿产业蓝图:“我们的目标是让松茸像瑞士手表、法国葡萄酒一样,成为地域价值的象征。云南的生物多样性是座金矿,而松茸只是开始。”在这位创业者眼中,闪烁着坚定的光芒。从上海外滩到云岭大地,刘昊林用实际行动证明:当商业智慧遇上生态情怀,便能长出改变行业的参天大树。