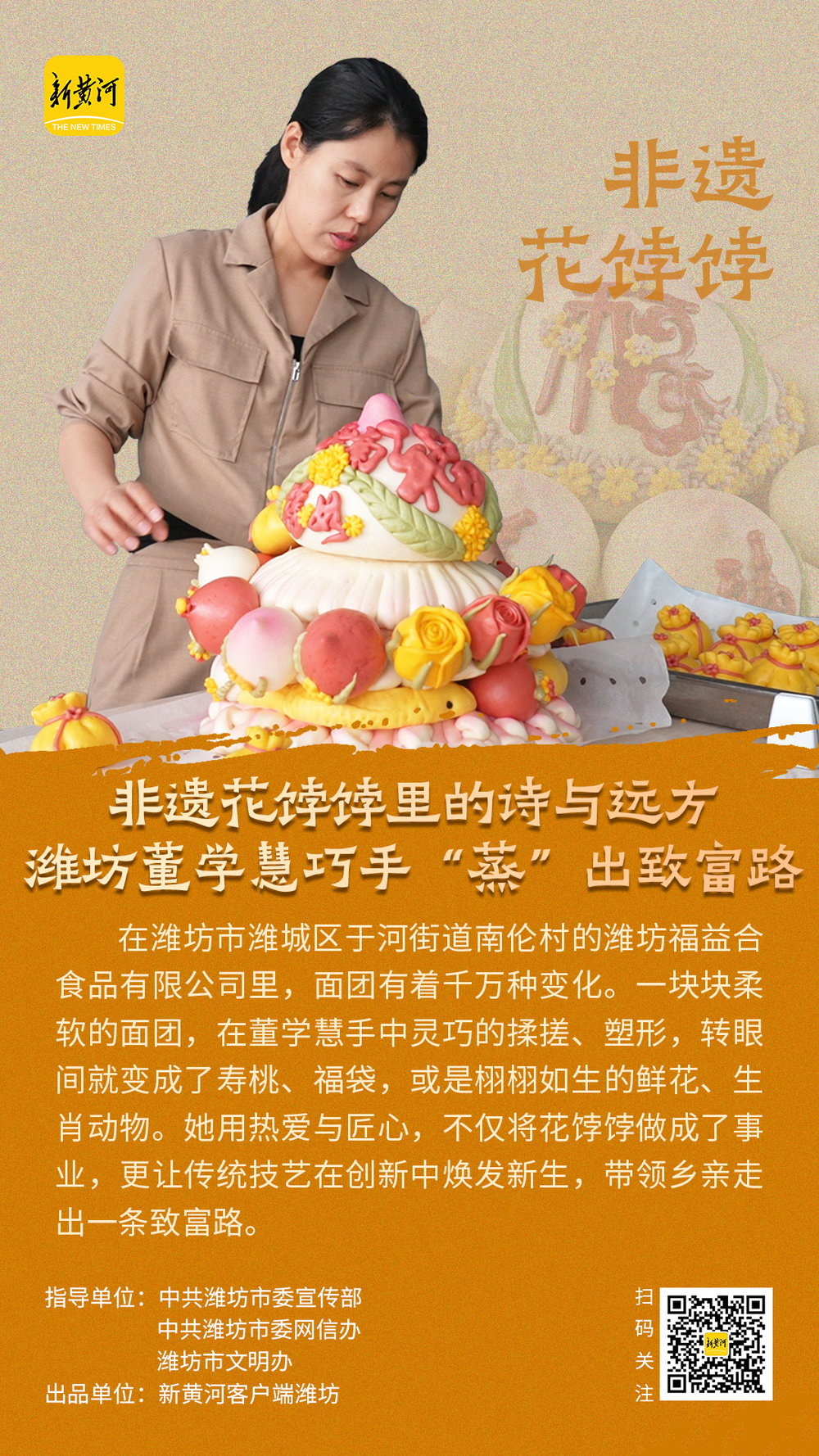

在潍坊市潍城区于河街道南伦村的潍坊福益合食品有限公司里,面团有着千万种变化。一块块柔软的面团,在董学慧手中灵巧的揉搓、塑形,转眼间就变成了寿桃、福袋,或是栩栩如生的鲜花、生肖动物。董学慧从邂逅非遗技艺时的心动,到辞去安稳工作投身创业,她用热爱与匠心,不仅将花饽饽做成了事业,更让传统技艺在创新中焕发新生,带领乡亲走出一条致富路。

热爱变为事业,携手乡亲共富

董学慧与花饽饽的缘分,早在八九年前就已悄然种下。第一次见到这些造型精美的花饽饽时,她的目光便被深深吸引。那时,拥有稳定工作和收入的她,从未想过将花饽饽制作当作事业,可心底对这份手艺的热爱却如同藤蔓,在岁月里不断攀爬生长。2022年,董学慧毅然辞去安稳的工作来到潍坊,将这份热爱变成事业,成立了潍坊福益合食品有限公司。

公司成立后,吸引了众多村民应聘。在董学慧的悉心指导下,村民们凭借原有的面点制作基础,不仅掌握了花饽饽的传统制作技艺,还涌现出一批技艺精湛的面点师。这份事业既传承了非遗技艺,又切实带动了村民们增收致富。

以天然为本,花饽饽书写健康“食尚”

“‘大健康时代’的到来让更多人关注饮食养生,而花饽饽作为天然、健康的传统美食,正契合了当代人的需求。”董学慧说道。这一趋势让董学慧更加坚定这是一份值得奋斗的事业。

民以食为天,食以安为先。对于花饽饽的制作,董学慧有着极高的品质追求。在她眼中,花饽饽的灵魂在于“纯手工”与“零添加”,面粉选用优质面粉,和面时加入牛奶、奶粉;压面要经过32次,再辅以手工和面,让面团变得细腻光滑。醒发面团时,需精准把控湿度和温度,只为让每一个花饽饽都具有光泽感。每一个花饽饽的塑形、捏制都是纯手工制作,经过按压、擀制、捏边等工序,一个漂亮的花饽饽就这样诞生了。

“每一个花饽饽都包含了我们的热爱和真诚,没有任何的‘科技与狠活’。”董学慧真诚地说道。花饽饽鲜亮的色泽源自于蔬菜自然的颜色,绿色源自菠菜汁、黄色来自南瓜泥、红色依靠红曲米粉、紫色源于紫薯泥,独特的蓝色面团,则是采用蝶豆花汁和面而成。这些天然食材的巧妙运用,让花饽饽不仅美味,还真正做到了天然健康。

以创新为先,细节雕琢品质优

在董学慧看来,非遗花饽饽要想焕发新生,创新是必经之路。她从细节入手,针对不同使用场景,如新春佳节、婚礼庆典、生日祝寿等,设计出各具特色的花饽饽。为80岁老人祝寿的花饽饽,不仅融入福袋、寿桃等传统元素,还会根据客人需求减糖,手工剔除大枣枣核。“我们要比客人想得更周到,让每一位顾客都满意、放心。”董学慧说道。

董学慧坚持进修学习,钻研新颖造型,紧跟大众审美潮流,还在口感上反复调试配方,力求做到极致。她在母亲节期间推出的DIY花饽饽花束,每朵玫瑰花都由手工层层捏制,真空包装后与花篮搭配,顾客收到后能亲手组装,既美味又充满心意。这种将传统技艺与现代创意结合的方式,让花饽饽不仅是美食,更成为了传递情感的独特载体,赋予了非遗技艺新的时代内涵。

步履不停,让非遗之花绽放

“每个人都有自己的诗和远方,花饽饽就是我的诗和远方。”谈及未来,董学慧眼神坚定。她深知,非遗技艺的传承与发展任重道远。她希望通过开展非遗体验活动、线上宣传等方式,让更多人了解花饽饽这项非遗技艺,爱上传统面食之美。

董学慧表示,非遗技艺的传承与发展需凝聚多方力量。目前其团队正通过非遗体验活动、线上传播等渠道,持续扩大花饽饽技艺的社会认知度,推动传统面食文化触达更广泛人群。

董学慧的坚守与创新,既包含对个人理想的追逐,也体现对非遗的守护和乡村发展的担当。从一个人埋头钻研到带动村民们共同参与,她制作的花饽饽不仅成了节日餐桌上的特色选择,也让南伦村的面香飘得更远。

新黄河客户端:韩雨彤 时鑫垚 汪珂帆

美编设计:申笑

编辑:申笑