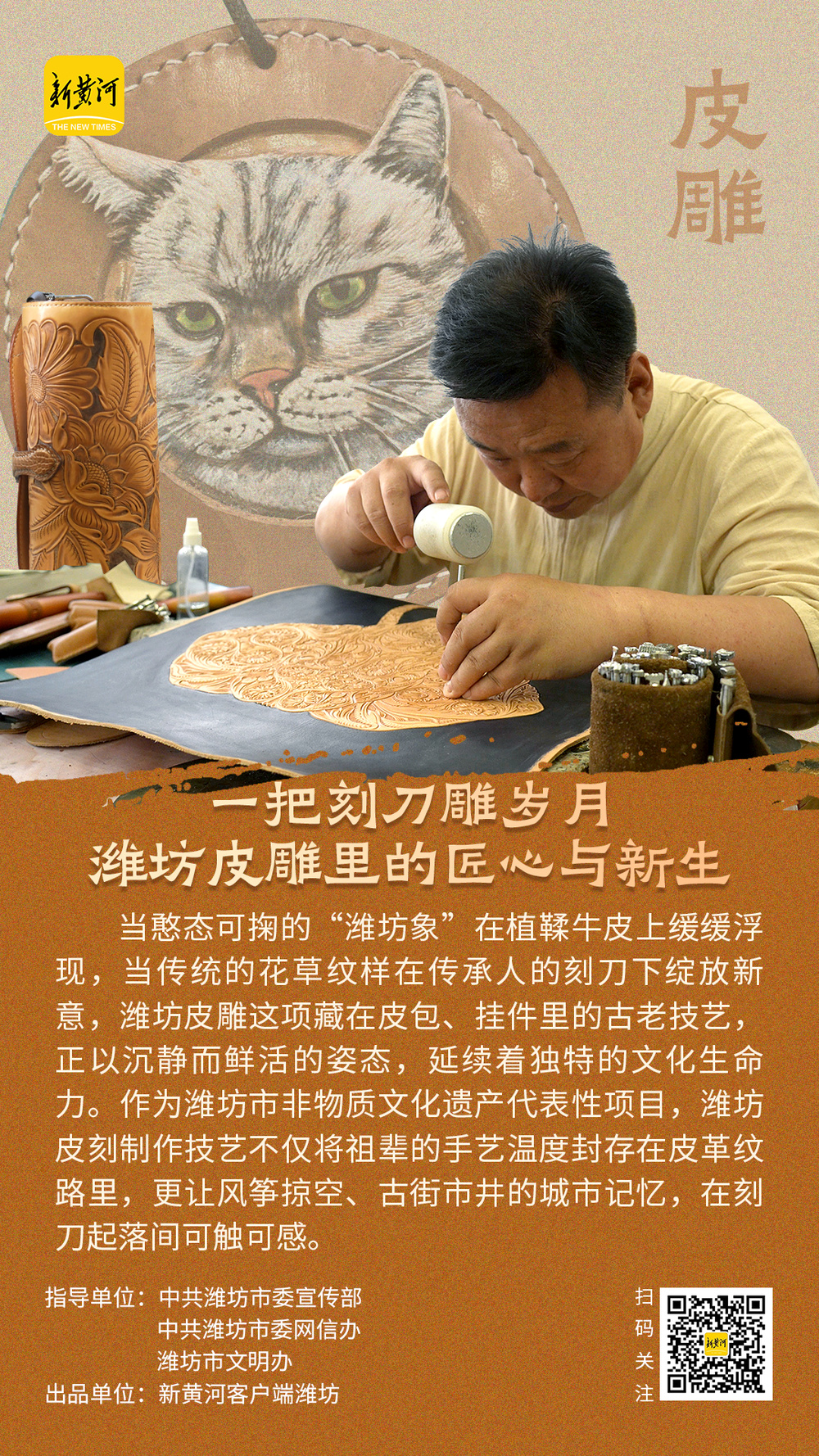

当憨态可掬的“潍坊象”在植鞣牛皮上缓缓浮现,当传统的花草纹样在传承人的刻刀下绽放新意,潍坊皮雕这项藏在皮包、挂件里的古老技艺,正以沉静而鲜活的姿态,延续着独特的文化生命力。作为潍坊市非物质文化遗产代表性项目,潍坊皮刻制作技艺不仅将祖辈的手艺温度封存在皮革纹路里,更让风筝掠空、古街市井的城市记忆,在刻刀起落间可触可感。

刻刀凝岁月,皮革藏初心

在潍坊潍城区一间弥漫着皮革清香的工作室里,杨瑞峰正握着旋转刻刀在植鞣牛皮上游走。刀尖划过之处,深浅不一的线条依次铺展,片刻后,一个大象纹样的轮廓在皮革表面渐渐隆起。作为潍坊皮刻制作技艺代表性传承人,杨瑞峰的刻刀下,既藏着老手艺的坚守,又藏着年轻态的新生。

“皮刻制作技艺又称皮雕,是一个包容性非常大的艺术门类。”杨瑞峰说道。先用旋转刻刀勾勒出流畅的线条,再以印花工具敲打出错落的凹凸层次,经染色、裁剪、缝制等多道工序,原本平平无奇的植鞣牛皮便蜕变成精致的皮具或装饰画。这份与皮革相伴的缘分,始于一场偶然的触动。

“2009年给朋友做刀鞘,没想到成了一辈子的事业。”杨瑞峰摩挲着案台上的一块植鞣牛皮,眼底泛起了笑意。彼时朋友随口一句“要是有个像样的刀鞘就好了”,让他想起家中老人曾做过皮革活计。凭着模糊的记忆摸索,他用简单工具缝制出第一只刀鞘,粗糙却扎实的针脚里,藏着与皮雕的初遇。从最初复刻简单纹样到能在方寸皮革上雕刻出花鸟鱼虫,他从“门外汉”成长为“传承人”。如今案台上整齐排列的数十把刻刀,每一把都见证着数千件作品的诞生,也记录着他对这门手艺的深情。

一雕一故事,一刀一温度

从花鸟鱼虫到地域文化符号,杨瑞峰的作品里,既有传统纹样在皮革上的舒展,也有带着潍坊烟火气的巧思迸发。潍坊风筝的灵动被凝练成皮雕挂件的轮廓,“潍坊象”的憨态在刻刀下渐显神采,每一件作品都像一则手作的家书,皮革的肌理里、刀痕的深浅间满是对故土的眷恋。“身为传承人,总想着为潍坊留点什么。”杨瑞峰说道。这份初心,让他的皮雕不仅有艺术的肌理,更有了情感的温度。

这份情感,也延伸到了对生活细微之处的捕捉。在杨瑞峰的皮雕世界里,有一类作品总是带着格外柔软的温度——那些栩栩如生的猫咪挂件。这一切的开端,源于一份朴素的牵挂。“我家里养猫,之前我女儿在外地上学,很想念家里的猫,于是我就想着,能不能做一个猫咪挂件,这样她就可以每天带着了。”正是这样将生活情感注入创作的理念,让他的作品清单上藏满了传统与生活的碰撞:卡通形象的挂件随步履轻摇,钥匙扣上的纹样藏着故事,手提包的皮革肌理里揉进实用美学,装饰画在墙面上铺展立体的风景,还有杯垫、帽子、笔记本……每一件都让皮雕走进日常,成为可触摸的生活仪式。

创新融生活,传承有厚度

“创新是必然的趋势,从不是刻意为之,而是自然而然地发生。”在杨瑞峰看来,每个人每时每刻都在萌发新的想法,将这些念头落到实处,便是创新的起点。在信息爆炸的时代里,目光所及的新鲜事物、心之所感的生活细节,只要融入创作,都能成为灵感的火花。“关键是这火花能否照亮市场的需求。创新若离了生活,便成了无源之水。”这是他在探索中始终坚守的准则。

非遗的传承,从来不是闭门造车。为了让皮雕走进更多人的生活,杨瑞峰和他的学生们用多元方式拓宽传承之路。年轻学员架起直播间,让传统技艺与电商潮流撞出火花;还有的学员将皮雕带入校园课堂,让皮雕与青春“对话”,让学子们触摸到手工艺的温度;而杨瑞峰自己,也继续慢慢沉淀着手艺的厚度。他不疾不徐地在传统与现代间找平衡,让皮雕在坚守本真中稳步前行。

从祖辈的手艺记忆到如今的多元传承,潍坊皮雕的故事里,藏着传承人的坚守与智慧。杨瑞峰说:“未来想多做些精品,多带些学生,让更多人知道潍坊皮雕,了解这座城市的文化底蕴。”当刻刀与皮革相遇,那些深浅不一的纹路里,不仅刻着花鸟鱼虫的模样,更刻着一项非遗技艺生生不息的密码。

新黄河客户端:贾秀媛 孙华玉

美编设计:申笑

编辑:贾秀媛