新黄河记者:徐敏

感谢时间充裕精神饱满的大学时期,可以尽情地从图书馆中借阅图书阅读,无论是需要字斟句酌的经典作品还是可以一目十行的通俗小说,都读了不少。读到白先勇的时候,犹记得《孽子》《台北人》《寂寞的十七岁》给我带来的震撼。无论是小说的题材、写法还是文笔,都让那时候的我看到了文学的另一种面貌。浸润在那些文字中,我和同学反反复复地讨论白先勇。

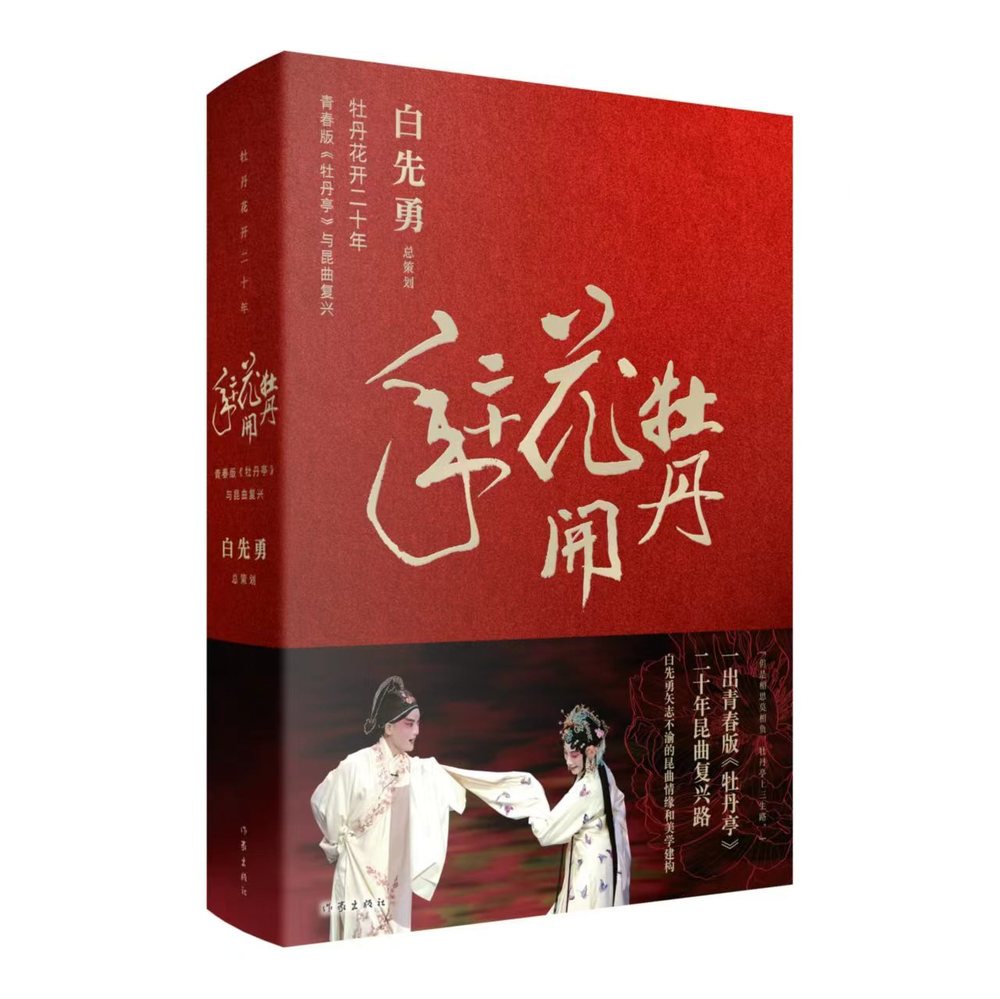

有一年,白先勇携青春版《牡丹亭》的团队成员到学校办过一次讲座,我早早地抢了票前去候场。我记得,儒雅温和又充满文艺气息的白先勇走进礼堂,用缓慢的语调和大家打招呼:“各位老师、同学们,大家午安。”随后满脸笑意,开始了这场讲座。只消短短的几分钟的言语举动,我似乎又感受到白先勇文字的气息。只是那时候,白先勇的工作重心已经倾斜到致力于昆曲的发展和复兴,青春版《牡丹亭》也已经在世界范围内开启巡回演出。

总是会在某个时间节点又与过去的一些经历相逢。近日,白先勇策划的《牡丹花开二十年:青春版〈牡丹亭〉与昆曲复兴》在作家出版社出版。这本书是青春版《牡丹亭》二十年的全记录,也是白先勇二十年追求昆曲复兴之路的历程呈现。全书六辑内容从白先勇与昆曲结缘谈起,回顾制作青春版《牡丹亭》的来龙去脉。除白先勇的个人讲述外,还有主创团队回顾二十年的征程,导演、艺术指导解析青春版《牡丹亭》的舞台美学建构,演员分享拜师学艺之路等内容。书中还有多幅精彩剧照,让读者感受舞台上《牡丹亭》的魅力。

在这本书中,白先勇撰写万字长文记录自己与青春版《牡丹亭》结缘的这二十年。在文中,他回忆起九岁那年跟随家人在上海的美琪大戏院看到梅兰芳、俞振飞演出《牡丹亭》的一折《游园惊梦》。那是他第一次接触昆曲。“当时年纪虽小,可是不知为什么,《游园》里那段《皂罗袍》的曲牌音乐却像一张七十八转的唱片深深刻在我的脑海里,直到今天,我一听到那段美得凄凉的昆曲,就不由得怦然心动。”白先勇写道。这可以说是青春版《牡丹亭》最早的缘起。

尤其是最近二十年,白先勇的身份从著名作家转为“昆曲义工”。他组织创作团队,亲自督促剧本改编工作,连同服装、舞美、灯光也悉心挑选优质团队。更艰难的部分是演员的挑选和排练,主创成员在简陋的排练环境中一排练就是一个月。通过各种方式,白先勇又解决了演出经费的问题。

最后,青春版《牡丹亭》迎来首演,然后昆曲进校园、全国继而全世界巡演……终于,青春版《牡丹亭》在雅典神庙附近的古老的露天剧场上演,杜丽娘披着大红披风一步步走向古希腊的历史废墟,两千多年前,这里曾经上演过惊天动地的希腊悲剧。青春版《牡丹亭》还曾经在世界上最杰出的戏剧作家之一的莎士比亚的故乡英国上演。在这些戏剧文化底蕴深厚的国度表演,青春版《牡丹亭》仍然光芒四射。

当然,这本书呈现的不仅是白先勇及其创作团队二十年来的艰辛征程,也展现了即便是在一部分传统文化式微的当下,仍然有人为了其传承而不遗余力。杨越溪是北京大学的艺术专业研究生,当年曾经是校园传承版《牡丹亭》的演员,在参与过程中深受白先勇纯粹与坚持的洗礼。在她看来,和她一起参加校园传承版《牡丹亭》的伙伴们经过那段时间的熏陶,如今四散在世界各地后,也在日常生活中的各个领域为昆曲撒播更多、更广、更新的种子。为活动展演当过服装志愿者的沙曼莹也撰文回忆,在世界各地,他们请过无数不看中国戏曲的朋友走进剧场,并且只要有机会就为他们解说昆曲的发源历史和欣赏重点。每一回散场后,很多观众脸上溢出的激动之情,都令他们觉得这些付出都是值得的。

开始做一件事情很简单,但是坚持下去很难,能坚持二十年更是十分不易。尤其是做一件不关乎名利、钱财,仅仅关乎精神价值的事。人类历史上,很多最珍贵的文化往往是最不实用、最不合时宜的,因此也是最不安全、最易碎的。如作家余秋雨所说,它们能在兵荒马乱中保存下来,都是因为出现了一批又一批这样的守护者。在当代华文世界让人感动的一个范例,就是著名作家白先勇先生对于昆曲的守护。

从这本书中,我们看到了作家身份之外的白先勇,还有无数昆曲守护人参与的这场姹紫嫣红的华美盛宴。他们深信爱与美,故而倾尽力气筹办一场场戏剧展演,那也是一场场爱与美的重生。

编辑:徐征 校对:刘恬