新黄河记者:江丹

“我开始笑了,先是微笑,接着笑出了声音,我的笑声在海浪里微不足道,可是我的幸福是超过海浪的汹涌澎湃。”

在散文《一直游到海水变蓝》中,余华记录了少年时的一次探险之旅。课文中的海水是蓝色的,宣传画上的海水是蓝色的,但在他所生活的海盐,能看到的海水是黄色的。

“上初中的时候,有一次,应该是夏天的傍晚,堤岸上有人在走动,有人在说话,我站在那里,看着茫茫大海,落日的余晖将远处的海水映照出光芒的波涛,一个想法因此出现,我觉得那里的海水应该是蓝色的。”余华写道。

他向着大海的远方游去,想要一直游到海水变蓝。一段距离之后,余华注意到海水不再是黄色,海水变绿了,“这是巨大的鼓励,我又信心满满,我要继续游,我暂时不管堤岸和人群越来越遥远,我觉得马上就会游到海水变蓝。”

可是,余华接下来进入了很急的海流,心慌害怕。“我被海水打湿的眼睛时不时看看越来越远的堤岸,堤岸是我仅剩的勇气,是我的救命稻草,后来看不见堤岸,仅剩的勇气也没有了,救命稻草也没有了。”

恐惧达到生死的顶点时,余华镇定下来,决定不再挣扎出海流。为了保持体力,他用仰泳的姿态躺在海水上,身体随海流漂去,眼睛欣赏起天空的变化。很长一段时间后,他看到了灯光。“看到的灯光越来越多,越来越亮,我的激动变成了感动,海流正在送我回家。”

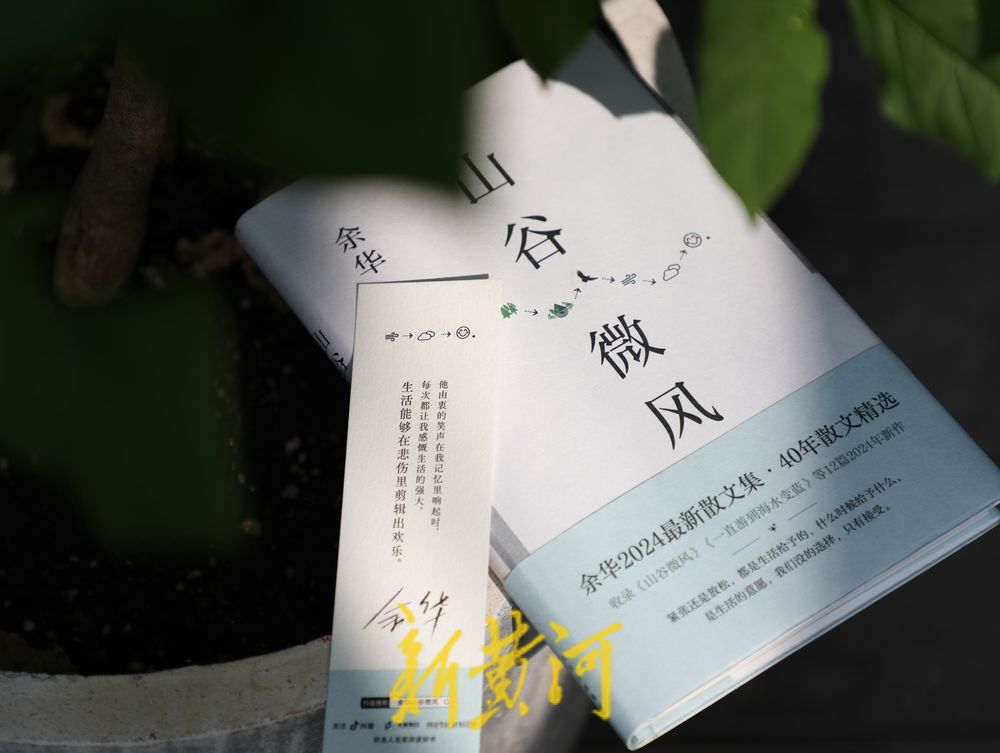

余华的最新散文集《山谷微风》收录了这篇《一直游到海水变蓝》,其中的大部分文章都是关于童年、少年以及年轻时的回忆。某种意义上,这部散文集是一场人生的回看,而且是重新切回过往来看过往。余华在这里写“瓜子童年”,写少年时对海的憧憬,写电影对小镇的影响,写到上海去的经历,写初到北京的生活……彼时那些渴求却不可得的事物后来皆已是平常,但那些曾经的想法和行为一旦生发就在人生里扎下根,蓬勃或者隐秘地生长着。

《山谷微风》中有一部分内容是余华早前的作品,大多是他对儿子余海果的成长记录。特别是在2004年写的那篇《儿子的固执》中,余华介绍了余海果的写作。这些关于儿子余海果的文章是父亲的视角,这部散文集中还有一些关于余华父亲的文章则是儿子的视角,它们形成了一种巧妙的呼应。

这些年来,余华频频出现在年轻人面前,亲切而且幽默。《山谷微风》或可看作是余华与年轻人的又一次交流,以文字的形式。收录其中的那些文章,可见忧伤,可见鼓励。它们告诉年轻人,一切都会成为过去,一切都没有什么大不了,但是当时有些莫名而至又倏忽而去的瞬间,会在后来的很多年里一次次浮现,又一次次击中你的心。比如想要一直游到海水变蓝的那次探险,多年以后,余华回到海盐,来到杭州湾跨海大桥中部的海上平台,平台下方就是他曾经认为的大海的心脏,海水变蓝的地方。“我沿着钢结构阶梯走下去,去看看距离海盐堤岸十多公里的海水是不是蓝色的。我看见的不是蓝色,是绿色,就是当年我在海水里见到的绿色,鼓励过我的绿色。”

巧合的是,《山谷微风》出版后不久,莫言的《不被大风吹倒》也与读者见面,后者同样是以对年轻人的鼓励为主。无论是“微风”还是“大风”,“鼓励”或许不是他们写作的初衷,但他们知道,自己需要面对年轻人,并且一定要告诉年轻人:不要恐惧,也不必恐惧。

余华 贾樟柯纪录电影《一直游到海水变蓝》(2021年上映)剧照

《山谷微风》所收录的《童年情景》这一篇里,有一句话被摘录出来,印制成书签夹在书中。这篇文章的末尾讲述了一个残酷的往事,一位家庭遭遇变故的同学,早晨到校后在操场的角落哭泣。余华他们正在打乒乓球,不断地喊那位同学加入进来。

“在我们不断喊叫的邀请声里,他哭泣地走过来排队,连赢两球。赢下第一个球他不再哭泣,赢下第二球他笑了,是笑出了声音的笑。……这个同学没有像我们那样放下书包,而是背着书包打球, 并且连赢两球,他由衷的笑声在我记忆里响起时,每次都让我感慨生活的强大,生活能够在悲伤里剪辑出欢乐。”

编辑:徐征 校对:王菲