新黄河记者:江丹

近日,《余华文学课》与读者见面,该书书封上写着:“读10000遍都不懂的文学名著,余华为你1次讲清楚!”

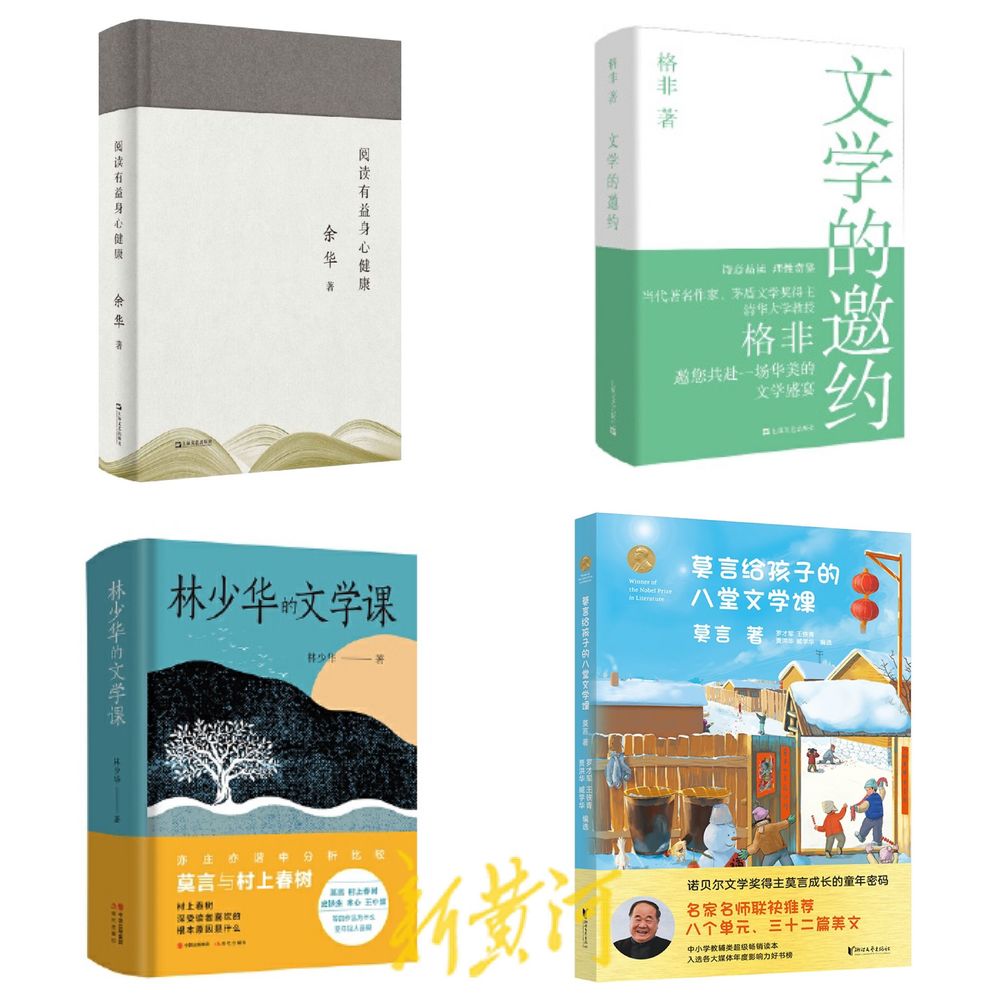

这是一部余华的文学随笔集,书中收录的文章大都是他的一些阅读和写作经验。早前,余华也出版过另一本文学随笔集——《阅读有益身心健康》。

不只是余华,格非出版过《文学的邀约》,莫言参与审订过《莫言给孩子的八堂文学课》,林少华出版过《林少华的文学课》……除了小说,文学课也是小说家与读者互动的一种方式。

再提《第七天》

《余华文学课》收录了余华的15篇文学随笔和1篇文学对谈。在这些文学随笔中,余华向读者介绍了同有牙医职业背景的埃及作家阿拉·阿斯瓦尼、美国文学理论家弗雷德里克·詹姆逊、美国作家威廉·福克纳、墨西哥作家胡安·鲁尔福等,解读了卡夫卡的《变形记》、西·伦茨的《德语课》,以及《一千零一夜》《西游记》等作品。

《余华文学课》的“第一课”是《两个牙医》。余华讲述了他对埃及作家阿拉·阿斯瓦尼的好奇与理解。十多年来,做过牙医的余华在不同的国家接受采访时,经常听记者提起这位写小说成名后依然在自己诊所里做牙医的作家。直到有一天,余华终于阅读了阿拉·阿斯瓦尼的《亚库班公寓》,知道了一位埃及牙医是如何描写埃及的生活。“这部书给予我一个强烈的感受,就是阿拉·阿斯瓦尼所说的‘社会是一个活生生的东西’里的‘活生生’这三个字。重要的是阿拉·阿斯瓦尼在表现社会阴暗面的时候自己一点也不阴暗,爱与同情在这部书里随处可见。他是这样一个作家,用阳光的感受描写月光,用白昼的心情描写黑夜。”余华写道。

在谈完《亚库班公寓》后,余华提到了自己的《第七天》——“现在应该说说一个中国牙医如何描写中国的当下生活。”《第七天》于2013年出版,并于2016年出版阿拉伯文版。余华解释了《第七天》中为何以及如何虚构“候烧大厅”这个场景的,向读者提供了它现实生活的支点。

《第七天》初与读者见面时,其实遭受诸多争议。不乏有声音认为,这部小说与现实之间的距离过近而使得其文学性略显粗糙。而余华在这篇文中的解释,一方面会帮助一些读者重新理解这篇小说,但另一方面或许也会让一些读者认为这是作者在为自己“辩解”。作为一名写出《活着》《许三观卖血记》这样作品的作家,余华显然更明白文学与社会的关系,知道一位负责任的作家应该写出什么样的作品。

余华在这篇文章的最后写道:“就像牙医的工作,什么样的牙该拔,什么样的牙应该补,这是一个分寸如何把握的问题。应该拔的牙去补那是判断失误,应该补的牙去拔那是不负责任。还有假牙,也是一个分寸如何把握的问题,好牙应该拥有以假乱真的本领,让装在病人嘴里的假牙像真牙一样,不只是看上去像真的,咀嚼时也要像真的。如果拔掉了智齿再装上假智齿,这样的牙医,说实话我没有见过,这样的文学作品,我倒是见过一些。”

像是发生在大学课堂

《余华文学课》所收录的如《威廉·福克纳》《胡安·鲁尔福》《飞翔和变形》《生与死,死而复生》等文章,早先也被纳入他的另一本文学随笔集《阅读有益身心健康》中。这是一种重复,但也可能是一种强调,余华与读者分享他的阅读经验,从某种意义上也是在将更多人拉进文学的世界,感受文学的力量。正如其所言:“我觉得自己二十年来最大的收获就是不断地去阅读经典作品。当一个人在少年时期就开始阅读经典作品,那么他的少年就会被经典作品中最为真实的思想和情感带走,当他成年以后就会发现人类共有的智慧和灵魂在自己身上得到了延续。”

其中《飞翔和变形》《生与死,死而复生》是余华在解读文学作品中的想象。在这两篇文章中,他列举了《百年孤独》《一千零一夜》《搜神记》《红楼梦》《西游记》《封神演义》《白蛇传》等作品,以“说明文学作品中想象力和洞察力唇齿相依的重要性,同时也为了说明文学里所有伟大的想象都拥有其现实的基地”,以及“想象力的长度和想象力的灵魂”的相关。这两篇文章对喜欢文学或者热衷写作的读者应该会有很多启发,尽管余华没有在其中具体谈论自己某一作品的创作,但是读者可以感受到他从那些被列举的作品中吸收并且消化了哪些文学营养。

其中,在《生与死,死而复生》这篇文章中,余华提到了伟大的作者、伟大的读者和伟大的作品,“我曾经说过,一个伟大的作者应该怀着空白之心去写作,一个伟大的读者应该怀着空白之心去阅读。只有怀着一颗空白之心,才可能获得想象的灵魂。……只有干净的眼睛才能够看见灵魂,无论是写作还是阅读,都是如此。被过多的平庸作品弄脏了的阅读和写作,确实会看不见伟大作品的灵魂。”

《余华文学课》某种意义上也是读者走进余华文学生活的一个通道,除了能在其中看到余华读过什么书,有过什么收获之外,还可以看到余华的文学交往。比如在《老农民詹姆逊》这一篇中就有人物密集出场,除了主人公弗雷德里克·詹姆逊,还有刘康、乐钢、汪晖、张旭东等,他们是海外知名学者。

《余华文学课》其实很像一些真正发生在大学课堂里的文学课,老师站在讲台上滔滔不绝,古往今来的相关作品信手拈来,偶尔讲讲自己的生活调剂一下课堂气氛。而格非的“文学课”则是另一种风格,谈文学就是谈文学,论写作就是论写作,老师知识渊博但是态度严肃。

《我在岛屿读书》第二季剧照,左起莫言、余华、程永新、苏童

《我在岛屿读书》第二季剧照,左起莫言、余华、程永新、苏童

作家之外是教师

格非小说写作深受读者喜爱,如包括《人面桃花》《山河入梦》《春尽江南》在内的“江南三部曲”,以及《月落荒寺》《望春风》《戒指花》等。其实格非的小说演技也建树颇丰,他出版过《小说叙事研究》《小说艺术面面观》《文学的邀约》等。

在《文学的邀约》中,格非讨论分析了文学特别是小说的叙事和修辞,以及文学及其功能的历史演变等。“在我看来,20世纪的文学研究,不论在西方,还是在受其影响的中国,固然发现和发明了一系列的规范、模式、概念和方法,但也堆积了不少成见、偏失甚至是谬误。我以为,在文学面临大规模衰退的今天,重新来清理这些历史的堆积物和分泌物,正当其时,因为这关系到文学可能的新生和出路。”格非如是解释自己写这本书的动机。

有意思的是,《文学的邀约》第一章就是《经验与想象》,而且格非在谈论想象的时候也提到了《一千零一夜》。余华在谈论这个话题时其实在一次演讲中,因此语言更为通俗易懂,而格非的解读则相对系统和深入。比如同样是《一千零一夜》,余华说起的是其中“那张由思想来驾驶的神奇飞毯”,而格非则是用来说明“文学代偿性安慰机制的重要性”,而这是文学的功能之一,故事中,主人公无论经历何种凶险,最后总是得到一个幸福的结局。

格非人为,现代意义上的文学在功能方面已经发生变化,“文学的作者突然变成了一个带有明显科学主义特征的、严肃的社会生活的观察者和描述者,写作也随之变成了一种社会记录。……而最为奇特的现象是,就中国近现代文学而论,文学作为社会启蒙的主角,在提倡‘科学、民主’等一系列话语的同时,也对自身进行祛魅,……从某种意义上说,文学将自身交了出去,服务社会进步的具体进程,并受到‘进步’观念的严格制约。”

当下的图书市场还有许多名家的“文学课”是讲给青少年的,比如莫言参与审订的《莫言给孩子的八堂文学课》。

这些“文学课”的推出,或许也与作者本身的职业有关。余华、格非、莫言,以及《林少华的文学课》作者林少华等,除了日常的写作、翻译,他们还在高校授课。格非在介绍《文学的邀约》时就曾说:“因积授课、创作所思和暇日阅读所感,以无益遣有涯,而成此书。”

或许很多读者已经期待,在“文学课”的上架潮中,看到余华、莫言等人的课堂讲义结集出版,就像期待他们的长篇新作一样。

编辑:徐征 校对:杨荷放