新黄河记者:钱欢青

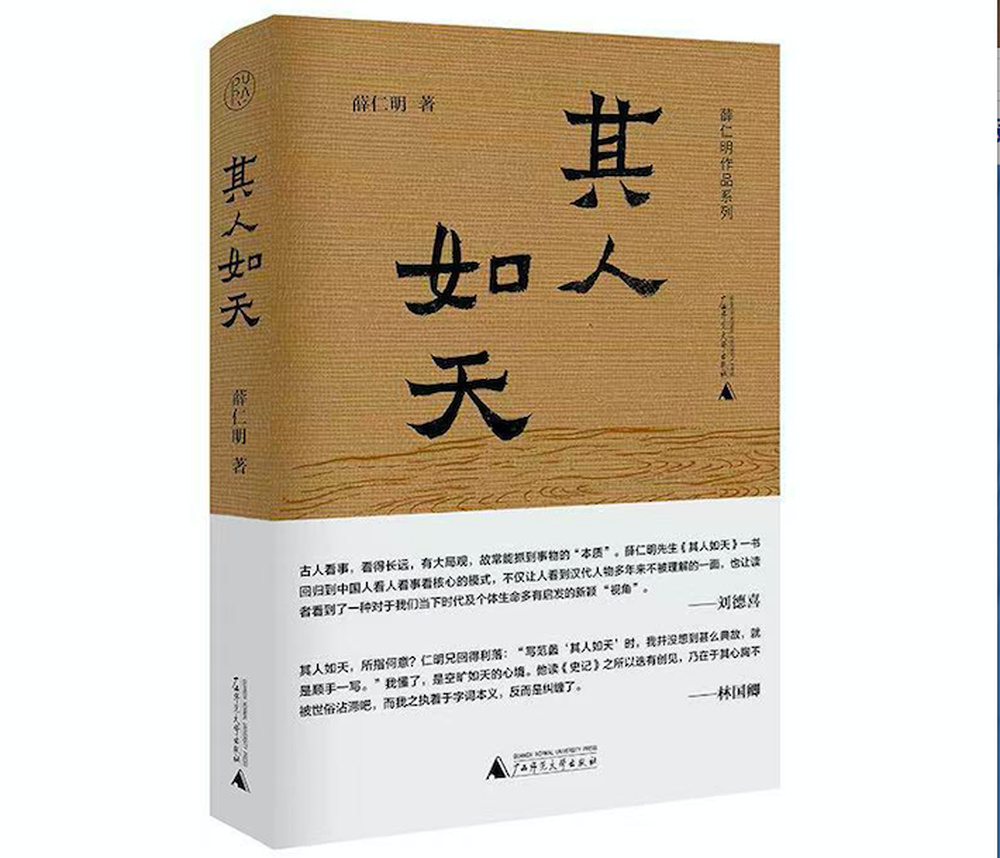

薛仁明著《其人如天》是一本解读《史记》人物的随笔,好读、明朗、开阔。是我们走进《史记》人物内心、找回坦荡灵魂的极好桥梁。

好读在于总是联系我们的处境,“这些年来,许多人都找不到着力点;日子过得并不舒坦,也有点沉重,却又有些说不出的漂浮感。一如每天,他们可能低着头,滑着手机,看似忙碌;也可能翻着书,写着稿子,看似用功;但用功忙碌之余,总仍有种难以形容的不对劲。……信息社会将铺天盖地的讯息,淹没了他们;即使是所谓学问、所谓文化,常常也只是阻隔了他们。结果,他们慢慢失去了对人对事对天地对万物该有的真切感。因不真切,故而漂浮。因不真切,故而无力挣脱。”

薛仁明笔下的这个“他们”,就是“我们”,至少就是“我”。有时候甚至会觉得自己仿佛一只被死死网住的虫子,有一种闷热已极的窒息感,太想找一个明亮爽快、坦坦荡荡,挺然立于天地间的人挥斥方遒,但你本人呢,足够坦荡吗?足够挺然吗?但你所谓的挥斥方遒,仅仅就是多喝了几杯酒满嘴跑火车过过嘴瘾吗?

《其人如天》让我们把目光放到《史记》人物身上,因为《史记》中的人“有元气”,“无论是无赖如刘邦,抑或是刚正如周昌,他们都明亮爽快,也俱有风光”,“只有真切,生命才有风光,也才能够翻转”。因此,《史记》“不只是一本史书,更是一本极真切的生命之书”。

如此我们也可以看出这是一本着眼于提炼《史记》人物生命风采的明朗、开阔之书,不纠缠于考据,不受制于儒家等意识形态的选择性解读,而是直入挺然而立的生命境界。于是我们看到了在故乡怆然而吟“大风起兮云飞扬”的刘邦,看到了“力拔山兮气盖世”的项羽,看到了“运筹帷幄之中,决胜千里之外”的张良,看到了韩信的成功与失败,看到了兢兢业业又气度非凡的萧何,看到了貌似不作为却对汉代贡献巨大的曹参……

当然不是对每个人物的解读独有自己独特的“创见”,但薛仁明的笔力在于,他能提炼并张扬出人物本身的性格,并以酣畅之笔令人“瞬间”领略到人物的魅力所在。当然也绝非人云亦云,作者共情项羽的悲剧命运却毫不留情地铺陈项羽“杀人”的残暴和被自我困住的生命处境,调笑刘邦的“无赖”却敬佩其能屈能伸的气度,坦言曹参的日日饮酒,却直指其“掌握全局与了然于胸”的智慧。

此处只以曹参为例。在薛仁明眼里,曹参“守成者”的智慧不仅仅对当时意义重大,对当下也颇可参考:“眼下,是许多人不知道竟日为何而忙可终究只能愈来愈忙,也是整天被催逼着疾奔狂驰却怎么样都踩不了刹车的时代。……更怪的是,明明愈改愈坏,却没人能止,也没人能喊停。没人喊停的结果,但见上头的主事者,一个个忙迫焦躁得像只无头苍蝇;下面的执行者,则仓皇无助得一如滚圈里一只只的白老鼠。要停,停不了;要止,止不住。于是,所谓‘变革’,所谓‘创新’,遂成了这时代集体癫痫般最彻底的无明。”

这样的文字让我们看到了作者读历史时所怀抱的强烈的现实关怀。其中当然包括很多我们并不太明了又意义重大的关键问题。如书中《多谈意思,少说意义》一篇,对志气与欲望的区分,极犀利又中肯。作者首先表明,志气与欲望的区分不在于大还是小,知识分子如果把欲求扩充到极致,“所谓齐家、治国、平天下,实际上也是欲求”,一群和尚,只要当下安然,精神抖擞,“就算是挑水砍柴,都可以是桩极有志气的事儿”。因此,“真要区别,不在事,在人; 个中关键,是在于如何做这事?做这事时,又是怎样的精神状态?如果,清清爽爽、明明白白,既有意兴,又有神采,那就是志气。反之,一脸浮躁、满身浊气,既患得之,又患失之,整天纠结不已,即便是做着再伟大的事儿,其实,也都只是欲望。”

以《史记》人物为核心,掘发他们的精神气度,并勾连当下时代病症,企以滋养生命,《人如其天》以酣畅的文笔,让我们重新懂得并反思自己的生命处境,在作者笔下,《史记》的人物不再是一个个客观分析的对象,而是与我们生命息息相关的活生生之人。于是,“《史记》便可以是一本照见自身的生命之书,更可以宛如源头活水一般,汩汩不绝地汇入我们的生命之河”。

编辑:徐征 校对:杨荷放