新黄河记者:江丹

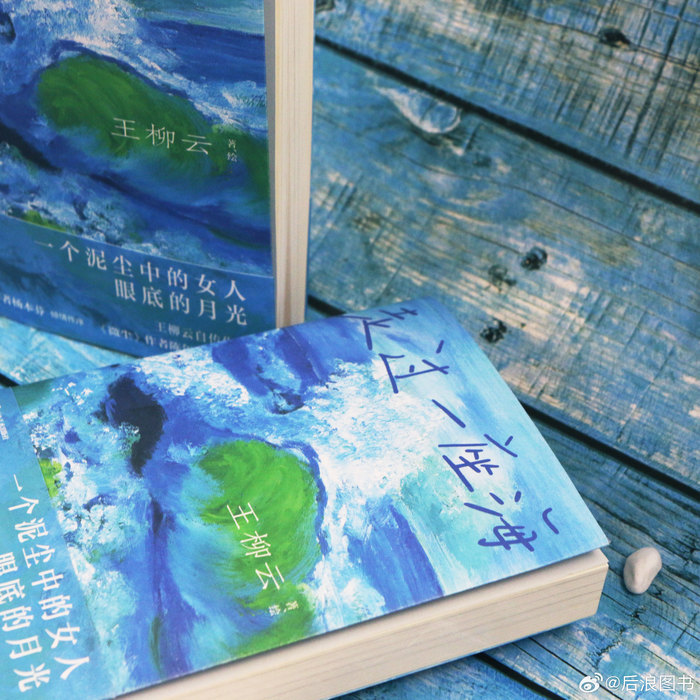

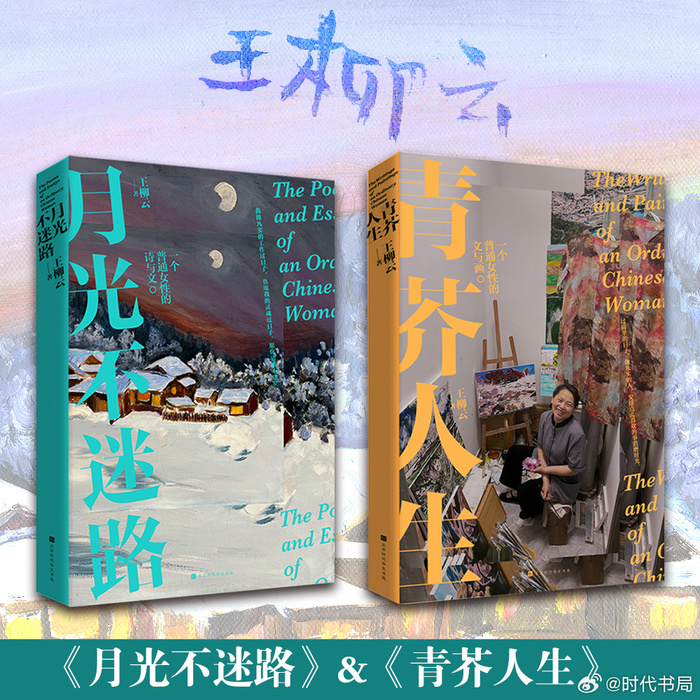

作家、画家、北漂清洁工,这是人们快速认识王柳云的关键词。2022年,在北京做保洁工作的王柳云因为她的油画引发全网关注,此后,她又出版了《月光不迷路》《青芥人生》《走过一座海》等非虚构书作。

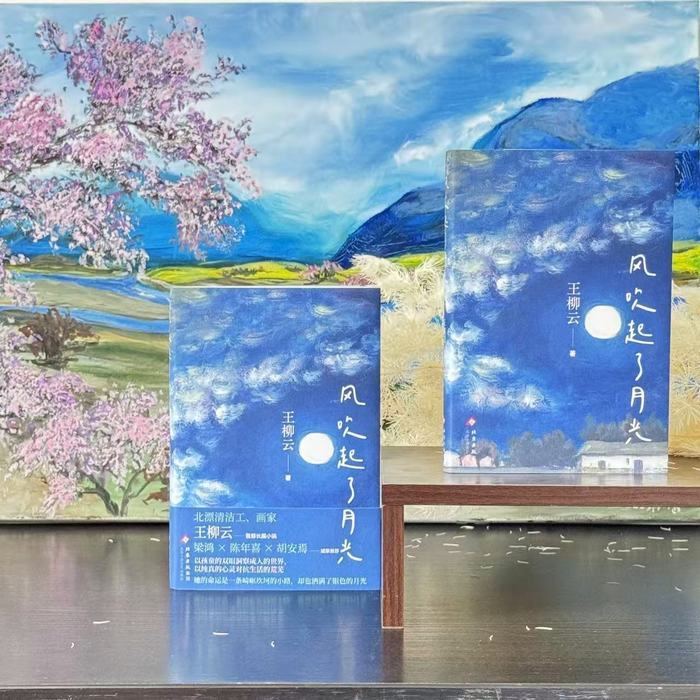

前不久,王柳云首部长篇小说《风吹起了月光》与读者见面。小说通过留守儿童陈月华的视角,呈现了一个温暖与残酷并存的世界。小说缘起于王柳云的亲见,她熟悉留守儿童,也熟悉留守儿童的父母。

“这本书,我在打工的日子里,拿着手机,利用空隙,在北京写字楼的步行梯、走廊角落,甚至马路边林荫下,断续一段接一段零星地写,一天一天,一个月一个月……”别人不理解她整天拿着手机在“划拉”什么,但是她坚持写完了人生第一本书。

7月24日,王柳云接受新黄河记者采访。她正在上班,不方便接听电话,让记者把问题发给她。几个小时后,记者收到了王柳云的回复,一段,一段,出现在对话框里。像写这部小说一样,王柳云在手机上“划拉”出所有回答。

在今天“素人”成为一个凝视对象时,王柳云的这些回答自有意义。

我要写一本书

新黄河:《风吹起了月光》的创作跟您之前在河南官庄村做美术老师的经历有关吗?创作这部小说的初衷是什么,可以与我们的读者分享一下这部小说的写作过程吗?

王柳云:《风吹起了月光》的催发点是因为亲见了河南官庄中学(从学前班至初三)那么多由宿管阿姨和老师共管共教的留守学生,这所在当地有名望的学校对孩子管吃管住管成长。它感动我的是,它绝不以简单粗暴的分数至上,它平和、公正、向上,没有校园暴力。

但是,重要的,我从20世纪90年代及至2010年这些年,看了太多太多的留守儿童及他们的家庭,所以,如果单单短暂地在学校看见这些留守孩子,想写一本书是绝对不够的。

《风吹起了月光》,我自己认为是概括描述了一个社会与时代下,外出打工谋生留给一代幼儿、少年各种艰难挺拔的成长及行为过程。

然后,早就想写成书。直到2020年底,我在北京打工,一大批和我一样在外漂泊不定的人,“贴换”成留守儿童的父母,处境、收入、患难。打工剩下一点枯燥乏味时间,立马着手,我对女儿说,我要写一本书。她总归啥啥都相信与支持我,我就在她的微信上写,她也不打扰,也不看。到2021年春天不久,前后四个多月,陆续写完。

这是我第一次动笔写作,但因为书中故事的构建、线索,人物及各色家庭全是几十年亲见,就如我多年负薪累积,烧灶煮饭时源源抽取即行。虽偶尔停顿、思索,那只是对素材的筛选挑拣。

而写作的方式,则是一辈子不断读书,不断反思、反思。读书的人很多,但反思的人却不多,读完漠然置之的人不少。我对于重要的书都做笔记,总结。

《风吹起了月光》记录那一代人、两代人在社会大洪流中被迫留守,与父母早早分离,短暂地分离。少年儿童必须自己过早面对生活,解决生活、学习、交友的生存环境,解决困难和问题,从而提升自己,少年必自强,自我乐观与战胜怯懦。

这本书后来经过两次修改。其实第一次写,不知道哪些能写与不能写,然后在主编老师的指导后,干脆舍弃了很多不合理的构篇,几乎是重写一遍。

《风吹起了月光》的出版,是对所有在时代洪流中付出艰辛努力而成长的80后、90后、00后致敬,他们成为今天社会繁荣的大多数,也向付出辛勤血汗的家长、老师们及所有奋斗不息的一切人们致敬,也向我们自己致敬,这是我要表达的。

这本书,我在打工的日子里,拿着手机,利用空隙,在北京写字楼的步行梯、走廊角落,甚至马路边林荫下,断续一段接一段零星地写,一天一天,一个月一个月,干活时还在思考下一段内容。

别人不理解我天天盯着手机划拉个什么“东东”,但是我坚持写完了人生第一本书,这时我已经五十七岁。当它终于出版发布时,我快六十岁了。

自传写不写还早着呢

新黄河:写这样一部小说和之前写自传有什么不一样?对您有什么挑战吗?同样是您的表达,您感觉油画和文学又有什么不一样?

王柳云:各种小问题并如何面对并解决。关于现实状态的书,大家误会了以为是我的自传。我可还没看清自己的本性,自传写不写还早着呢。

去年出版的《走过一座海》是记述体游记长篇。《走过一座海》《青芥人生》这两本书我觉得比写长篇小说容易一些,因为把自己所见所闻写在主题需要的线索里,这些真实的事我都经历过。这也与自己一辈子坚持读书有关,读书要读好书,有分量的书,要对社会和人生进行思考,看清各种人性,所以写作起来才如一条河流穿越千山万水。

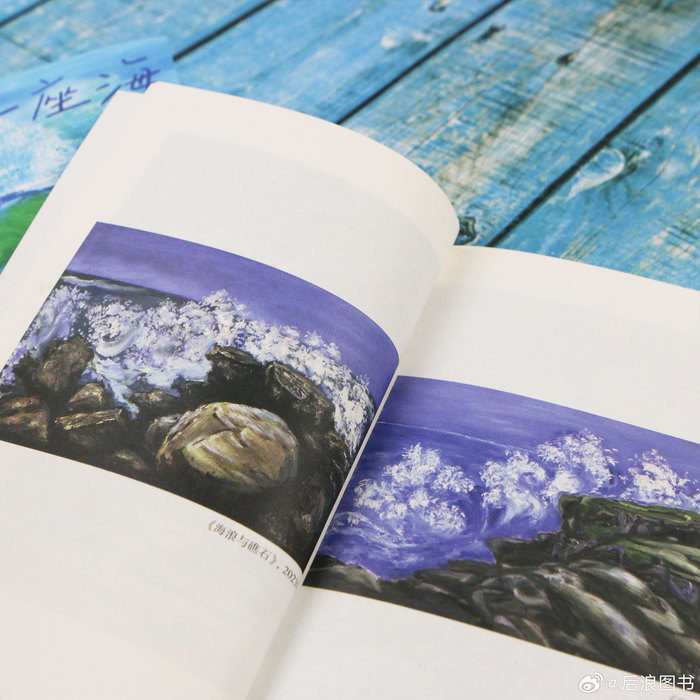

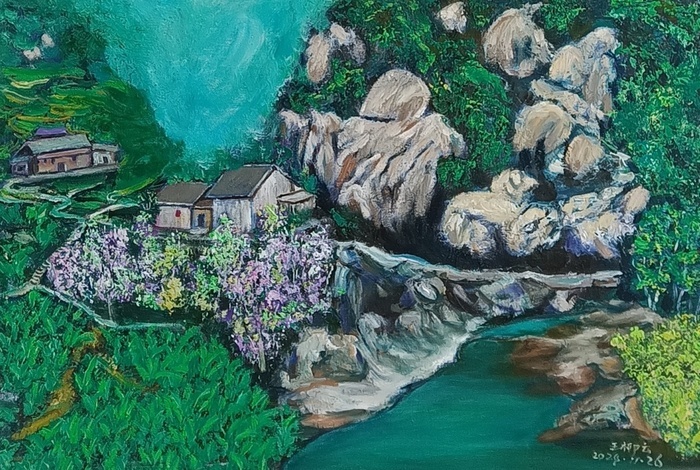

油画,及各种不同类别的画和文学是相通的,画是用颜色表达自然与四季,表达内心对美好的爱与享受。文学也是,它是用句子语言来描述。

新黄河:看您在社交网络上的分享,今年4月,您正式加入北京作协。这对您来说意味着什么,距离您加入中国作协的梦想更进一步了吗?

王柳云:2025年4月,我加入了北京作家协会。我们会长在会上告诉我们说北京,中国北京,与北京市区别开。我听了也没大明白,中国北京与北京市区别在哪儿。总归是对我写作的肯定,我觉得十分自在。一高兴,又接着读了小山一样一大堆书,不断学习别人的长处,促使自己眼界与知识进步,然后更上层楼。

干吗要怀疑自己

新黄河:看您在微博上分享的画作,内容主要是风景,山林、田园、河川等。为什么这么喜欢风景,您会画眼前的生活吗?

王柳云:当时我去学画时,学画的人太多了,多是奔着名利,卖画赚钱去的,我确实多为自享,因为我确切认为画画很能修心养性,让我怡然自乐。

大多数人没耐心,随手一画便已经恨不能敲锣打鼓向世人炫耀他(她)的杰作。我的天,我一看,那些二五八离半拉子水平还远着。然后那些人又一窝蜂开始画人物,画自画像,也只是画一个头,有眼耳鼻口,四肢、衣服、动作都压根不画,同样没半点耐心。所以画场的林老师见我能沉淀下来,劝我别去画人物浪费时间,他说我画风景有天赋。

画风景的选材和写作一样,需要立意,有主体、季节,内容一览无余,而不是灰头土脸乱画一气。

画眼前的生活,画,如果纯粹出于自娱,画眼前琐碎,画了就扔,但这浪费时间精力没必要。

你看任何时代任何有成就的画家,他们留下来的画都以风景居多,所谓寄情山水,画里留有余意,一千年后你我仍懂,仍无障碍与画家沟通。画眼前生活有啊,欧洲的宫廷画师、中国的皇室画家,都把当时当世的现实用画笔留给我们了。

至于我通什么,精力有限,做好手上的尚且不够完善。

新黄河:您很喜欢月光吗?在您的视频里、书里、画里、照片里都有月光。

王柳云:月光,宁静、永恒、温柔、自在、广阔……所有美好的它全有,能抚慰一切人性。我想,要如何才能用颜色表达一切无言静谧的美好?

小时候没灯,我双眼能在月下读书。

新黄河:当您去学习油画、从事写作的时候,怀疑过自己吗?有没有想过哪一天结束目前的工作,成为专职的作家或者画家?

王柳云:干吗要怀疑自己?有勇气、有定力的人不会患得患失,一切只是过程,往往你追求的得不到,得到的不为意。

想做专职的什么所谓家,人多了去,但不是我,我是从那些空想家们身上看明并反思清醒了才努力地打工,先养活自己,让自己生活自在充实。至于别人,我犯不着去思考。过好自己。

大家闲得一个又一个取新名词

新黄河:进入公众视野后,您的经历被反复地讲述、解读,您的工作和文学、艺术创作形成一种微妙的反差。您如何理解这种反差,您有没有特别想解释或者想澄清的部分?

王柳云:什么反差,什么理解,什么什么……他们说他们的,写他们所需要写的,拍他们想拍的,我是我自己,人说白了不需要理解,包容一切便是,但说得容易,做不容易。

没有反差,反什么差,我是我而已,有人为了各种理由,一句话掰开当两句话讲,随他去,反正那么多人似乎是天天在手机上看各种碎片,人云亦云,反正很多人不大思考,由它去。

(如果你为了你的采访博眼球,什么鬼流量密码,你也爱咋咋地)

新黄河:近些年来,“素人写作”尤其受关注。您如何看待“素人写作”?

王柳云:所谓素人,和所谓反差一样,因为这个时代全民受教育,所以大家闲得一个又一个取新名词。

中国人民大学梁鸿教授说得好,作家就是作家,诗人就是诗人,画家就是画家。这些人没机会在某个办公室坐着拿薪水,但人家在自己喜爱并擅长的领域里,通过长久、艰辛的学习、思考,与努力,取得了一些公认的成绩,就被那些人造词称“素人”,这与一个男人对外介绍家里人——我老婆、我内人、我屋里人、我枕边人等,同样,和女人对别人介绍她结婚证上那个人,说我男人、我老公、我丈夫、我那“死鬼”,不一样吗?

新黄河:如果人生能够重来一次,您希望是什么样的人生?

王柳云:如果人生再来一次,谁知道啊,我一不认识阎罗王,又不知道前世的罪与孽、功与德,唯有做好当下,踏实、善良、正气、积极。过去心不可得,现在心不可得,未来心不可得,当下快乐,心安知足,对命运坦然自若,便是活明白了。

编辑:徐征 校对:李莉