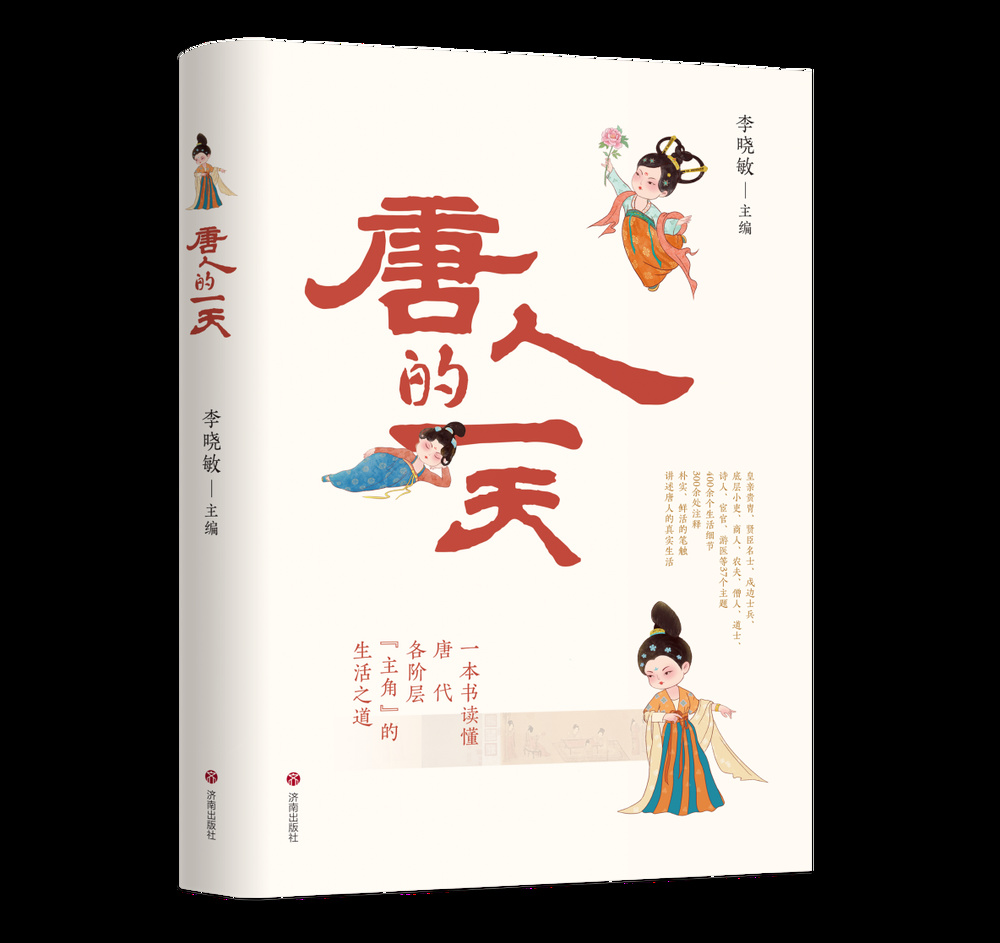

没有时光机,也能围观唐朝人怎么过日子?7月25日下午,在第33届全国书博会举办的《唐人的一天》新书读者见面会上,历史不再是高高在上的帝王将相和金戈铁马,而是化作了长安西市清晨开市的喧嚣、里坊小吏案头堆积的文书、胡商风尘仆仆的疲惫,甚至一个普通主妇为晚餐发愁的瞬间。这本由济南出版社新鲜出炉的“另类历史书”,让现场读者直呼“上头”“接地气”,仿佛进行了一场沉浸式的“大唐穿越体验”。

课堂作业“逆袭”:大学生化身唐朝“生活体验官”

《唐人的一天》能如此鲜活,源于它独特的“出身”。这本书的起点,并非学者在书斋里的皓首穷经,而是南开大学博士、郑州大学历史学院李晓敏教授课堂上的一份“脑洞大开”的作业。

“我一直有个‘执念’,”李晓敏在见面会上笑着分享,“学生们学了那么多安史之乱、贞观之治,但你能告诉我,一个普通唐朝人,他早上几点起床?早饭吃什么?出门干活路上会遇到啥?晚上回家点油灯还是蜡烛?这一天,是顺心还是闹心?”这个看似简单的问题,往往把学生们问得一愣。

“我们学历史,好像总在仰望那些‘大人物’,忘了历史也是由千千万万个‘小人物’的每一天堆砌起来的。”李晓敏说。受到于赓哲教授《唐人张九奴的一天》启发,她决定把“书写一个唐人的一天”变成作业。学生们需要选定一个唐代身份——可能是芝麻小官、奔波商贩、辛勤农妇、巧手工匠,甚至寺庙里的僧人,然后给他们取名字,像写“人物小传”一样,描摹这个角色从早到晚24小时的生活。“要求就两条:细节!生活化!但所有设定,必须有史料撑腰,不能瞎编!”

于是,历史系的同学们摇身一变,成了“唐朝生活体验官”。长安西市讨价还价的商贩、为五斗米折腰的小吏、思念远方亲人的将士、仗剑走天涯的侠客、在异乡努力融入的胡商……一个个有血有肉的“唐人”形象,在笔下逐渐丰满起来。

出版社“慧眼识珠”:把“学术铠甲”换成“科普披肩”

当这些充满灵气的作业汇集到济南出版社编辑案头时,大家眼前一亮。“这太有意思了!”济南出版社副总编辑、本书策划人张雪丽说,“这些文字里有一种难得的‘烟火气’,你能闻到炊饼的香味,听到坊市的嘈杂,感受到普通人的喜怒哀乐。这正是宏大历史叙事里常常缺失的‘毛细血管’。”

出版社敏锐地意识到,这些课堂习作蕴含着巨大的科普价值。作者化身“史料翻译官”,投入了大量精力,将关键的史料依据和背景知识,用通俗易懂的语言,自然地“编织”进正文故事里;对于那些必须交代的出处,则采用简洁清晰的说明。“这个过程就像把深奥的学问‘翻译’成家常话,”张雪丽打了个比方,“既要保证知识的‘里子’准确可靠,又要让‘面子’读起来轻松愉快。我们在‘严谨’和‘好玩’之间努力找平衡点。”

读者现场“穿越”:原来古人烦恼也差不多

见面会现场座无虚席,气氛热烈。当作者讲到几个精彩片段——比如一位小官吏清晨被坊门鼓声吵醒,手忙脚乱赶去点卯,却发现案头文书堆积如山;或者一位胡商在长安西市为了货物定价,跟本地牙人磨破了嘴皮子——台下不时爆发出会心的笑声和惊叹。

“太有代入感了!”读者王同学兴奋地说,“以前看历史剧,总觉得古人跟我们隔着一层纱。但这本书让我感觉,那个长安西市里讨价还价的人,可能就是‘唐朝版’的我!原来他们也会为上班迟到发愁,为柴米油盐精打细算,甚至可能也抱怨‘领导’。”

带着孩子来的张先生则表示:“这本书给孩子看特别好!它不讲大道理,就是讲古人怎么生活。孩子听得津津有味,问了好多问题,比如‘唐朝小朋友也要写作业吗?’‘他们玩什么游戏?’ 这种细节比背年代有意思多了。”

现场还设置了趣味问答环节,问题都围绕着唐代的日常生活:“唐朝人一般吃几顿饭?”“长安城宵禁后被发现‘压马路’会怎样?”“一个普通小吏的月俸能买多少米?”……读者们踊跃参与,答案五花八门,笑声不断。答对的读者还获得了出版社准备的礼物——印有“一路躺赢”“有钱又有闲”“无事小神仙”的文创扇子,将现场气氛推向高潮。

“一天”的共鸣:历史长河中的你和我

《唐人的一天》之所以能引发如此强烈的共鸣,或许正是因为它击中了我们共同的生命体验——无论古今,构成人生的,终究是那看似平凡、不断流逝的“一天又一天”。

李晓敏在总结时深情地说:“书里的每一个‘唐人’,他们的日子都不是完美的,有顺利也有磕绊,有欢喜也有烦恼。就像我们每个人一样。他们的‘一天’永远留在了过去,我们的‘一天’正在发生。读这本书,了解他们如何度过他们的‘一天’,或许能让我们更珍惜、更用心地过好自己的‘每一天’。这,也许是历史留给我们最朴素的智慧。”

张雪丽也表示:“出版这本书,不仅是为了讲述过去的故事,更是为了建立古今的联结。我们希望通过这些普通唐人的‘一天’,让读者感受到,尽管时空变换,科技更迭,但人们对美好生活的追求、日常生活中的喜怒哀乐、人际交往的温情与摩擦,其本质是相通的。历史,原来就在我们身边。”

见面会在热烈的掌声和读者排队等待签售的长龙中结束。一本源于大学课堂“奇思妙想”的作业书,成功地将千年前的市井烟火,“搬运”到了现代读者面前,完成了一次跨越时空的温暖对话。下次当你抱怨“今天好累”时,不妨想想,一千多年前长安城里的某个“打工人”,或许正和你发出同样的感叹呢!

通讯员:董慧慧 编辑:钱欢青 校对:王菲