新黄河记者:钱欢青

“海右此亭古,济南名士多。”明代“后七子”领袖李攀龙就是当之无愧的济南名士。李攀龙主盟明代嘉靖、隆庆之际文坛,诗名高于当代,影响及于清初百有余年,是有明一代享有盛誉的诗文大家。至今在趵突泉畔仍然可以见到为纪念李攀龙而建的白雪楼。

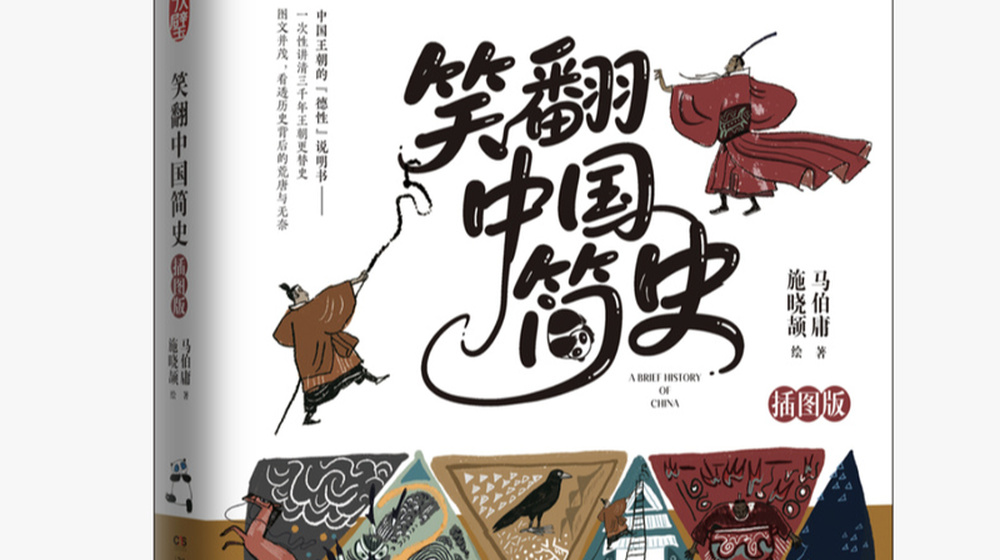

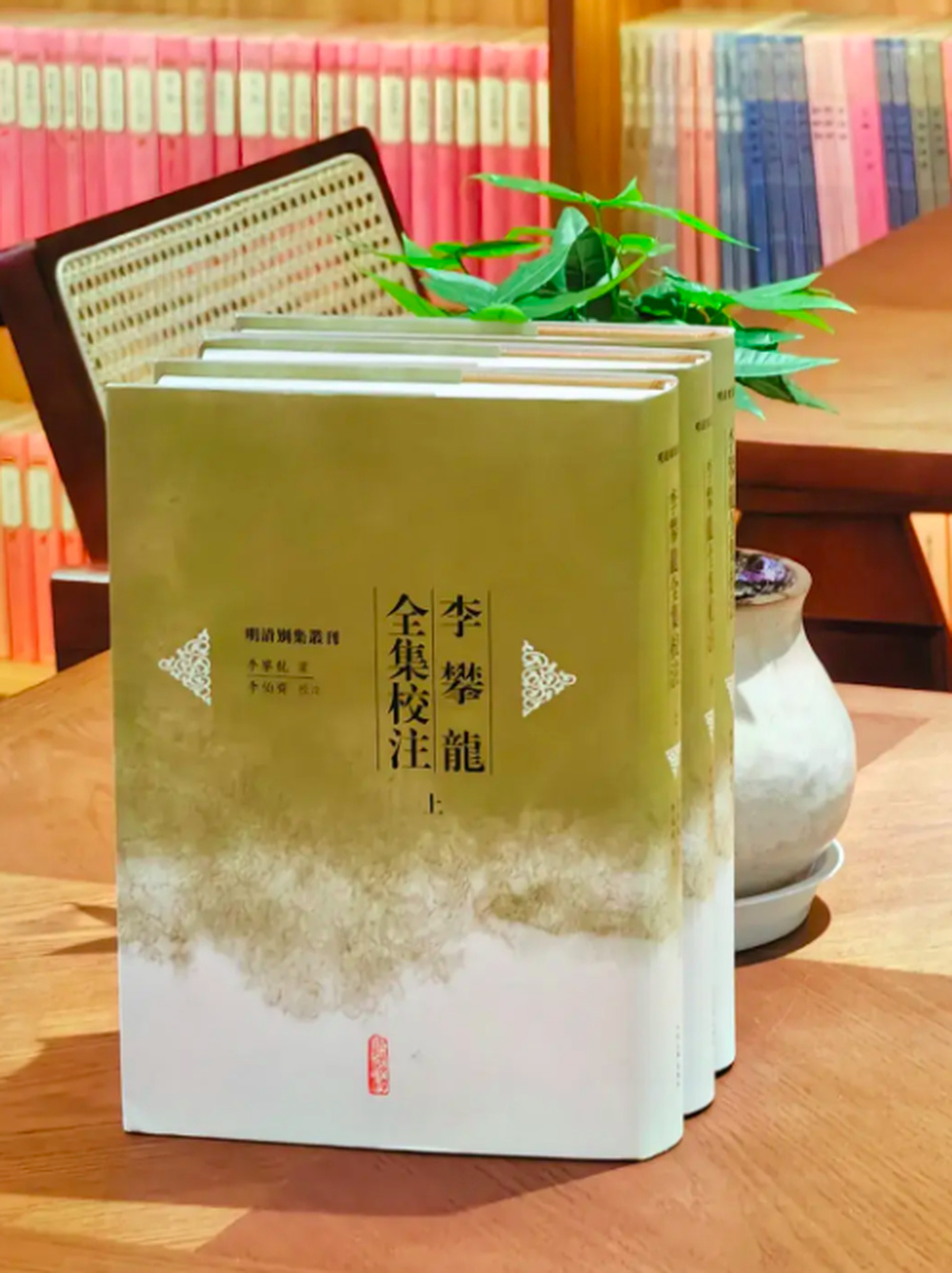

近日,山东师范大学文学院教授李伯齐先生之三卷本《李攀龙全集校注》,由人民文学出版社出版。这是国内首部《李攀龙全集校注》,皇皇139万字,倾注了李伯奇先生40年的心血。

重新评价李攀龙

李伯齐先生关注李攀龙及其著作是在1985年。那一年,国家公布了第一批古籍整理项目,其中就有李攀龙所著《沧溟集》。因是山东古代作家,齐鲁书社即约请李伯齐整理此书。因其研究的重点在唐代以前,对于李攀龙,只是通过游国恩本《中国文学史》有粗浅的了解,接受时颇为踌躇。但是,当他阅读了《沧溟集》之后,认为当时的文学史以当时的文学观念,对李攀龙介绍过于简略,而评价也欠缺公正,有对其诗文重新整理并为开展李攀龙研究提供条件的必要。于是,李伯齐决定点校《沧溟集》(点校后书名改为《李攀龙集》),以期对李攀龙的诗歌艺术及其在中国诗歌史上的地位做出应有的评价。

1985年,在接受点校《沧溟集》任务之后,李伯齐搜求各类版本,以李攀龙九世孙李献方所藏隆庆本为底本进行校勘、标点。《李攀龙集》点校本于1993年12月由齐鲁书社出版。同年,应济南出版社之约,他又与青年学者宋尚斋、石玲完成《李攀龙诗文选》(2009年修订重版)。也是在同一年,应人民文学出版社之约,李伯齐出版了《李攀龙诗选》(2021年重版,列入《中国古典文学读本典藏》),其间山东文艺出版社又出版了《李攀龙研究资料汇编》,从而为全面整理李攀龙诗文集打下了坚实的基础。

2009年,人民文学出版社约请李伯齐校注《李攀龙全集》,这是一项十分艰巨的任务,“李攀龙向称博学,注释其诗文难度较大。”不过,因为李攀龙的复古主张,所以用典大多为唐以前典籍,这又与李伯齐的专业相关,所以他便接受了约请。2015年,《李攀龙全集校注》被确立为国家古籍整理专项经费资助项目,此后几年,经反复修改定稿,直到2025年,该书终于面世。

李伯齐先生

李伯齐先生

板凳一坐十年冷

李伯齐认为,从事学术研究,要坐得住冷板凳,而整理古籍又是一项十分繁重而严谨的工作,“古籍校勘,繁重而严谨,要对众多版本进行比勘,其异同处要有正误的判断,一个字也不能出错。从而通过校勘整理出定本,供人们阅读和研究。而注释尤其辛苦。李攀龙诗文广泛,涉及先秦之后历代典章制度及诗文典故,尤其因其复古主张用语常在疑似之间。其文章向称佶屈聱牙,其用语古今错杂,尤难注释。”

但是,为了方便今天的读者阅读,李伯齐仍竭尽所学,对该书进行了深度整理。《李攀龙全集校注》的正文,以清代李攀龙九世孙李献方家藏隆庆旧版,经济南学者周乐、花寿山、王德容校勘的《沧溟先生集》道光本为底本,参校明清诸多版本而成。同时,对李攀龙诗文,除考订其写作年代及其写作背景之外,对诗文涉及的典章制度、人物生平、诗文典故,以及诗文背景等史实,李伯齐也进行了尽可能详尽的注释,并给生僻字注音。

此外,在书中“前言”部分,李伯齐对李攀龙的生平事迹和诗歌创作进行了深入论述。“附录”则尽可能搜集了涉及李攀龙的生平资料和研究资料:附录一为家世生平资料,附录二为时人悼念诗文,附录三为诗文著录及诸本序跋,附录四为有关诗文评论,附录五为李攀龙行年事迹考略(年谱简编),附录六为主要参考书目。

作为人民文学出版社《明清别集丛刊》中的一种,《李攀龙全集校注》填补了学术空白,对于全面深入研究李攀龙诗文成就以及明代中后期文学具有重要的学术价值。

“以起衰救弊为己任”

作为明代“后七子”领袖,李攀龙主盟文坛数十年,其影响不容忽视。李伯齐认为,考察一下李攀龙所处时代,就会明白他揭举复古旗帜而赢得士林拥戴的原因——明初以来,以阁臣“三杨”(杨士奇、杨荣、杨溥)为代表的台阁体诗歌统治诗坛,其诗大量为应制、颂圣或应酬、题赠之作,歌功颂德,粉饰太平,啴缓、虚浮,窒息了诗歌的发展。一般仕禄之徒,仕前汲汲于八股文,仕后为逢迎应酬又纷纷效仿台阁体,其流弊漶漫诗坛百有余年,给正宗诗文的发展带来深重危机。正德、弘治间,李梦阳、何景明等“前七子”发动的文学复古运动逐渐消歇,此时李攀龙等与之唱和,赢得士林的支持,斯不足怪。

李伯齐认为,李攀龙等宣导文学复古,不仅仅是文学情趣的契合,从其表现来看,有着明显的政治因素。因此,我们在其“以起衰救弊为己任”的文学复古旗帜下,不应忽略其发动这场文学运动的深层意蕴。从李攀龙有关文学艺术的言论片段中可以看出,他所标榜的“复古”实则是为改革当时台阁体啴缓拖沓、毫无艺术性可言的文风,以及产生这种文风的文化专制政策,改变理学对人们思想的禁锢的状况,而对于其作品拟古之弊似亦不应仅从文学方面加以评价。

李攀龙的七言律诗,一向为人所推重,“热情奔放,大气磅礴,造语精拔而意境开阔”。李伯齐认为,就李攀龙诗歌创作的实际情况看,他虽与“前七子”前后唱和,而蹊径已自不同。其诗歌创作在许多方面已突破复古派的见解,在艺术上取得较高成就,对后世产生了较大影响。至于后起之拟古与形式主义的诗作,拾李攀龙等之余唾,每况愈下,虽为其流弊所致,然不应概由李攀龙负责。李攀龙在嘉、隆之际被尊为“宗工巨匠”,蔚为一代词宗,迄于清初,“家有其书,人耳其姓字,传诵其流风余韵不衰”,自为一代诗文大家。

“吾而不狂,谁当狂者”

李伯齐说,李攀龙疏狂任放的个性深受地域文化即齐鲁文化的影响,其诗歌艺术对齐鲁地区的诗人也有广泛而深远的影响。早年,他与济南诗人殷士儋、许邦才结为好友,与袭勖、华鳌相唱和,齐鲁诗人葛曦、毕自严等追随其后,他与“前七子”之一的济南诗人边贡及其周围的济南诗人,形成为人所称道的“济南诗派”。明末清初的山东诗人大都受其影响。清初著名文学家施闰章盛赞其对传统诗文创作“有起衰之功”,充分肯定了李攀龙在文学发展中的积极作用与贡献。《沧溟集》约在明末(日本江户时代初期)传入日本,在日本广为流传,印行诸多版本。

李伯齐认为,除了李攀龙笔下那些大气磅礴的诗歌,他那种疏狂任放的个性,以及清廉自律、为民请命的为官之道,都应给予应有的评价。李攀龙幼时家贫,与寡母相依为命,因自奋于学,十八岁入县学为诸生,并取得府学廪生资格。其间,他与尚在髫年的殷士儋(后为大学士,有文名)、许邦才(后为王府长史,济南诗人)结为知交,三人情趣相投,终生为友。当时府学在大明湖南偏,殷氏居趵突泉西侧,许家在大明湖旁侧水村,大明湖、趵突泉成为他们往来聚会之处,也为李攀龙常往读书之处。

李攀龙所处的时代,枯燥无味的经训内容,固定、呆滞的八股文形式,将士子思想死死束缚,并将其引导入仕禄之途。而李攀龙疏狂任放,不乐受其约束,入书塾“耻为时师训诂语,人目为狂生”。而当人指呼以为“狂生”时,他“夷然不屑”,曰:“吾而不狂,谁当狂者!”

李伯齐说,李攀龙居官清廉,身后家境萧条,其蔡氏妾老来在济南街头卖饼度日。其墓地在药山南麓,清初施闰章视学山东时已丰碑卧地、荆榛丛生。施氏怀着崇敬的心情,访求其子孙,重修白雪楼为“沧溟别馆”,供人凭吊、瞻仰;又于顺治十五年(1658),重修其墓,树碑立传。可惜的是,其墓今已不存,令人唏嘘!李攀龙所筑鲍山白雪楼,与大明湖南侧之白雪第二楼(南楼)早已废圮。自明万历年间山东按察司按察使叶梦熊在其少年读书处趵突泉上补建白雪楼之后,屡加重修,以寄托追念之情。清道光年间,李攀龙九世孙李献方又集资重修,其碑记尚在泉上;解放初拆除。其后,人民政府为纪念这位诗人,于其旧址重建白雪楼,并于白雪楼东侧修建了沧园,均成为人们凭吊、瞻仰的胜迹。

编辑:徐征 校对:杨荷放