新黄河记者:钱欢青

2023年,在《宝水》获得第十一届茅盾文学奖后,作家乔叶有这样一段“答词”:“迄今为止,我的写作之路已经走了三十年。作为一个乡村之子,三十年里,对于故乡,我有一个渐渐远离又徐徐回归的漫长过程。这个漫长的过程让我终于认识到:无论身在何方,故乡的土地和土气都如影随形地拥抱着我,是我命中注定的精神基因和心灵滋养。”

2024年9月23日,在 “深入生活、扎根人民”山东作家活动周“金秋一堂课”名家讲座上,乔叶以“文学与故乡”为题,细致讲述了故乡与自己的写作历程。从乡村教师到专业作家,从散文到小说,乔叶“眼光敏锐、心事洞明”,步步都是从心出发的生命生长。

从乡村教师到“野生作家”

乔叶认为,文学是精神的故乡。她个人成长的经历印证了这一点。

乔叶是70后,初中毕业后读了“中师”,也就是中等师范学校,在20世纪80年代,“中师”其实挺热门,“尤其是农家孩子的一个重要选择”。1990年“中师”毕业,乔叶当了几年乡村教师。“很多人问我最初为什么会开始写作,我想写作的动力当然有很多,但孤独感可能是很重要的一个动力。还有就是个性使然,我从小就不是很安分的人,而老师要极其有耐心,要情绪很稳定。面对一茬一茬的孩子,又不能随便改你的教案。所以虽然当老师挺体面,收入也很稳定,可谓一种乡村的理想生活,可我觉得特别不满足,我想要追求更丰富的精神生活。”

于是就开始了写作。不过一开始,写作还是一种“野生状态”,乔叶说:“读的是当时非常流行的《读者》《青年文摘》,也不知道所谓的文学圈在哪里。然后就给报纸的副刊投稿,没想到一投就中了,并逐渐得到了副刊编辑的认可。”

运气、努力加才华,乔叶的写作之路顺利展开。不过很长一段时间她都不认可自己是个作家,也不太确认是不是要在写作这条路上一直走到底。可以肯定的是,正是在给报纸副刊写稿的过程中,乔叶第一次有了写作的自觉意识,“我曾经给报纸的副刊投过一篇写父亲的文章,编辑让我从三千字删到两千字,删这么多我觉得很心疼,但删完以后再看,觉得两千字确实比三千字质量更高,当时我就出了一身冷汗:既然三千字能够压缩到两千字,我从哪里出来的一千字的废话?这个问题编辑可能不会告诉你,所以很多时候确实要靠我们的自觉意识,要意识到对一个作家来说,自我修改的能力非常重要。后来我就特别注意改稿子了。一直到现在我都很喜欢改稿子,写完一个东西我都会先放一放,然后再改,直到最后实在是改不动了为止。比如《宝水》,在电脑上写完之后我会把它打印出来再改,《宝水》是2022年11月份出版的,这一年的打印稿有大概二十份,基本上每半个月我都在改,后来有人要拍纪录片,我找出了两大箱子打印稿来。”

“命运的齿轮开始转动”

乔叶早期写的是散文,不过写散文她也并不“安分”,“不是那种很正统的散文写作。我早期的散文很像小小说。人们都说散文要以实相告,我早期的散文里面其实就有虚构的成分。那时我经常去听别人的故事,然后用第一人称写出来,这样的散文,其实本质上已经是小说了。”有意思的是,2000年乔叶获得了首届河南省文学奖,得奖的原因就在于她跟别人都不一样,“散文的故事性很强”。

这正是“野生作家”的好处,“野生”也代表着自由,“因为也没人管你,没人指教你”。就这样自由地进行散文创作,到2001年进入河南省文学院当专业作家,乔叶已经出了七本散文集。

调入河南省文学院之后,乔叶在写作上经历了“被强烈震荡的不自信”,“因为以往的写作经验完全是清零的,不管用的”。然而也正是这段时间,在河南的前辈作家的影响下,乔叶获得了一个转折性的成长的关键时刻,“命运的齿轮开始转动”。

首先是对经典文学作品的阅读。从“不知道卡夫卡,没读过博尔赫斯”的信息茧房走出,乔叶获得了一种“本质性的拓宽和成长”,“我记得当时看卡夫卡的《变形记》时看得一身冷汗、毛骨悚然,人怎么就变成了一个大甲虫?怎么可以这样写小说?但读完以后你就会字字信服,你明明知道在现实生活中这是不可能的,但显然,从文学的逻辑来说,它非常强大。”

就这样如饥似渴,乔叶读了很多经典。而在阅读之外,作为一名专业作家,写作当然也很重要。大约在2002年,乔叶就开始写自己的第一部长篇小说,“写到一半就知道李佩甫老师说的是对的,他说你要先写中短篇,要锤炼技术,小说是个技术活,但我那时候觉得我看了那么多经典小说,还做了文本分析,我可以写长篇了。这就是《我是真的热爱你》,我的第一部长篇小说,我和小说的初恋,青涩,却挺刻骨铭心。”

为了解决小说写作上的“技术”问题,2024年,乔叶去读了鲁迅文学院第三期高研班,“目标非常明确,就是锤炼小说技术。而且那个时候也已经意识到我这辈子都要写小说了,这一辈子都要走文学这条路了,所以超级爱学习,愿意付出全部的努力去把这些事情做好。就跟同学们各种聊,分析他们的小说。”

乔叶说,文本分析是自己学习的一个很重要的经验,“遇到自己喜欢的小说,我就做文本分析,敲骨吸髓地阅读。我相信无论多么自私的作家,也一定会最无私地把他最精华的最有才华的东西放在他的作品里,所以,读一个作家的代表作,就能深入领略这个作家的写作技巧。比如毕飞宇老师的小说,《哺乳期的女人》《青衣》《玉米》等等,我都会做文本分析,苏童老师的短篇写得出神入化,我也做文本分析。这种文本分析,让我获得了很多营养。前几年我还做了马尔克斯的《一桩事先张扬的谋杀案》等文本分析,我很喜欢这个小说,我会自己列人物表,分析小说的故事、结构、叙述角度的变化、节奏等等。对于写作者来说,这种文本分析是很重要的。”

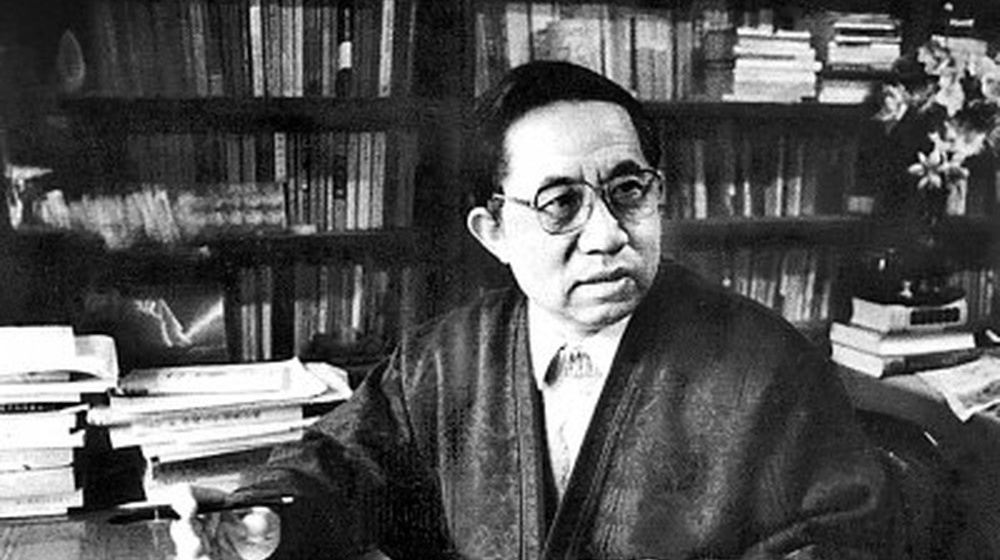

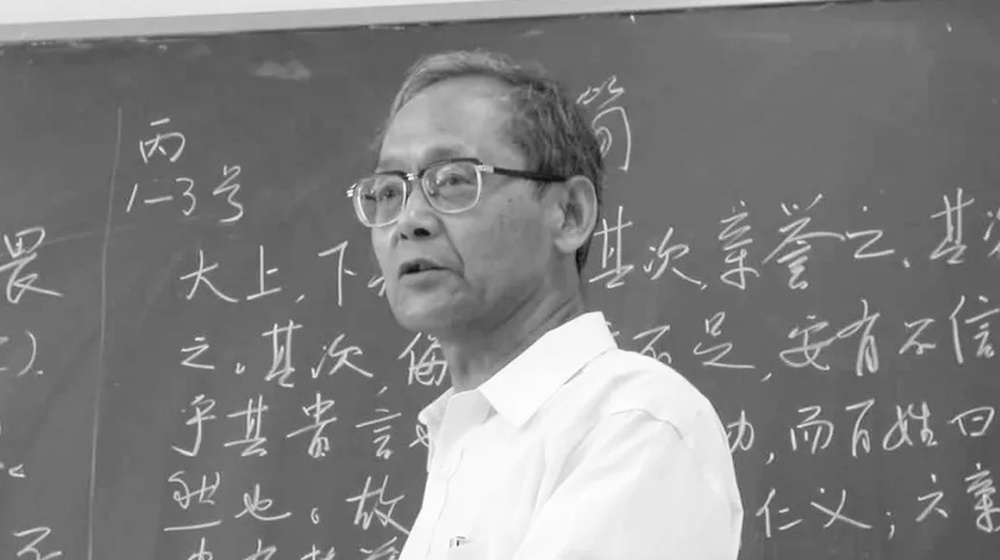

乔叶

乔叶

乡村本身的力量

阅读和写作在持续生长,对人和事的理解也跟以前截然不同,乔叶说:“以前认识世界或者社会,我的视角很简单,就像小孩一样非黑即白,老觉得要有一个正确的东西,但后来我觉得,文学的道德如果有一个正确性的话,就是它的丰富性,这种丰富性是极其基本和重要的。”

对故乡的认识就体现了这种丰富性。乔叶坦言其实以前并不想当一个“写乡土的作家”,“我希望我写得很洋气,让人看不出来我是哪里人,一个看不出背景的人,我觉得很酷”。但是写小说后乔叶发现,你的来处,在小说中无可隐藏,“也许这就是小说的厉害之处”。

2007年乔叶写了中篇小说《最慢的是活着》,2008年发表在《收获》,这篇小说获得了鲁迅文学奖等一系列奖项,颇受欢迎,乔叶说:“那是我中短篇小说创作高潮期的作品,而且我也知道它的质地还是很紧密的,里面的东西特别多,它其实是一个长篇小说的容量,但我觉得我当时的能力只能写成中篇。小说写了孙女和祖母的平凡故事,不少读者被那个祖母打动,一个最普通的乡村老太太。后来我想为什么这个小说这么受欢迎,或许不仅仅因为那个乡村老太太,更因为乡村本身的力量。”

这让乔叶开始重新认识乡土的力量,“我发现这个力量非常深沉,非常有能量。我就想,我一直抗拒的乡土气,其实是不可抗拒的,因为,当你很想抗拒它的时候,难道不是因为它在身上体现得过于强烈吗?这是基因里的东西。所以我决定不拗着来,我来认同这种力量,来迎接它,奔赴它,我想看看这个能量能给我带来什么?”

事实证明,当乔叶对故乡展开“精神的回流”,很快就在写作中感受到了这种力量的价值。她的《认罪书》《藏珠记》等作品都有很强的故乡痕迹。

《宝水》事实上就是这种乡土力量的延续。写《宝水》时乔叶做了很多准备工作,“我说经常是跑村和泡村,跑村就是到全国各地的乡村去看,泡村就是选取几个乡村样本,进行长时间地跟踪和观察。”

“我们老说文学是人学,人是根本的东西,人之所以为人,可能最根本的还是情感,我觉得最迷人的东西,还是情感。”乔叶说,《宝水》里面有社会学的东西,有植物学的东西,当然也有基层政治的东西,“但实际上最根本的还是情感。最促使我想要写这部小说的,还是我内心至今依然很充沛也很朴素的乡村情感。我写《宝水》的初心就是想表达这种乡村情感,它不仅是爱,它非常的复杂,特别的难以言喻,令人百感交集。”

乔叶坦言,自己对写小说的认知一直在发生变化,“我以前觉得写小说是为了满足好奇心,后来觉得写小说是在写故事,后来觉得写小说是在写认知,近些年,我觉得写小说本质上是在写我,写自己。当然这个我是带引号的,小我、中我、大我都是我,从小我到中我再到大我,这样的方向和境界是逐步拓展并同时呈现在作品里面的。”

编辑:徐征 漫绘:孙婷婷 校对:杨荷放