新黄河记者:钱欢青

知名教育学者、历史学者、作家傅国涌先生,于2025年7月7日凌晨因突发心脏病去世,年仅59岁。

以《叶公超传》《金庸传》《1949年:中国知识分子的私人记录》《百年辛亥:亲历者的私人记录》等著作备受瞩目的傅国涌先生,在长期关注百年中国言论史、知识分子命运史、企业家的本土传统等之外,近些年也特别关注近代教育话题,并亲自进行“国语书塾”的教育实践,推出了一系列教育著作。

2018年,记者曾专访傅国涌先生,采访时傅国涌先生谈到了自己从一个偏僻乡村孩子成长为独立学者的人生历程,也谈到对历史、对知识分子、对教育等等问题的看法。以下为2018年专访内容——

一个民族,最重要的是思想家和教育家

记者:您出生于1967年的“特殊年代”,在精神食粮如此匮乏的年代,您的阅读和精神的起点是怎么开始的?

傅国涌:我出生在大山深处,山虽是“天下奇秀”之雁荡,地却十分偏僻,加上我童年和少年正处20世纪70年代,几乎无书可读。但我在宁波教育局和中国科学院工作的两个舅舅让我知道还有一个山外的世界。我上小学时,每年妈妈都会让宁波的大舅买来单位的废旧报纸、杂志,用来做成小袋子装栗子,每年冬天来临时,成堆的报纸杂志就成了我阅读的饕餮大餐。我贪婪地寻找一切能吸引我的文字和图片,并剪下来,装订成册。时间久了,大部分都已无存,保存下来的只有完整的一册,是《秦始皇传》和《乌江东去》的合订本,前者是从《学习与批判》1973年第4期剪下来的,后者是从《朝霞》1975年第4期剪下来的。到小学四年级我有机会读到了《水浒传》,此后沉迷于《三国演义》《西游记》《儒林外史》等古典小说。

1983年,通过《名作欣赏》,我接触到了中国现代文学和世界文学,读到了徐志摩、丰子恺、屠格涅夫、雨果等人的作品。从1985年开始读美学,从李泽厚、宗白华、朱光潜一直读到黑格尔。1987年以后,我开始逐渐转向政治学、社会学和历史学的阅读,商务印书馆的那套汉译世界学术名著我基本上都读了,洛克、孟德斯鸠、卢梭、密尔、韦伯、汤因比,他们将我带进一个更深沉辽阔的世界,我对山外世界的想象不再停留在秦皇汉武、水浒三国,也不再停留在郁达夫、沈从文或拜伦、雪莱,我开始为古希腊以来一代代智者的思考所折磨,我渴望融入他们的阵营中,与他们站在一起。我想起一句诗:“雁荡山有几滴雁声掉进谁的眼睛,谁的眼睛便飞起来”。山中的小世界与山外的大世界之间,从此不再隔膜,即使我终生都生活在雁荡山中,我也不再坐井观天,以为天空只有井口一样大小,在精神上我已看到了那个和天空一样大小的天空,人生至此,真是痛哉快哉!

记者:您是从什么时候开始特别关注中国近代史?

傅国涌:1989年离开乡村中学后,我辗转山西、杭州,非常强烈地转向了近代史,买了《孙中山全集》,并且千方百计买到了黄兴、宋教仁、陈天华、秋瑾等人的文集,做了很多研究笔记。1998年开始写作,第一篇文章《书生论政:我看罗隆基》发表在1999年12期《读书》杂志,此后开始一发不可收,2001年开始出书,2003年开始成为职业撰稿人。

作为一个历史研究者,我觉得,无论风怎么吹,事实只有一个,历史只关心真相,真相需要从多个视角而不是单一视角呈现,因此历史研究不是要把复杂的问题简单化,而是要把复杂的问题复杂化。我还想说,一个民族,最重要的就是思想家和教育家。只有这些人在这个民族里还有说话、思考、实践的空间,这个民族才处于正常的状态。当一个民族的思想家和教育家失去了活动空间,这个民族就处于它的低谷。

在整个文明史的脉络中讲述中国现代教育的起源

记者:《新学记》的副标题是“中国现代教育起源八讲”,这本书的缘起是什么?

傅国涌:我一直想清理中国现代教育的起源问题,2005年编《过去的中学》,汇集了一些零散的材料,2013年主编一套《回望民国教育》系列,慢慢对这个问题有了自己的想法。不过这本《新学记》可以说是我无心插的柳。2016年的最后一天和2017年的第一天,我在苍南给部分学生和中小学老师讲了两天的“中国现代教育起源”,共分八讲,每半天完成两讲。部分听课者把我的讲课录音整理成文,有十几万字,我又用了近一年的时间修订,增补近十万字,终于变成现在这个样子,但框架、观点和基础史料还是讲课时的原样。

记者:您这本书要解决的核心问题是什么?和此前写教育史的书有何不同?

傅国涌:和以前关起门来谈教育的书不同,《新学记》是要打开门来谈教育,是试图在整个文明史的脉络中讲述中国现代教育的起源。现代教育不是孤立的,它与时代的大变动有着千丝万缕的联系,也不是突然发生的,而是在一个相当长的过程里慢慢展开、逐步演变的。在《新学记》中,我从1818年整个华人世界的第一所区别于传统教育的现代学校——位于马六甲的英华书院开始讲起,而清政府要到1902年才开办现代学校,这中间,时代和社会发生了极大的变化。中国现代教育的兴起是一场漫长的革命。在我看来,教育革命对民族命运的影响远比那种疾风暴雨式的大革命来得深远。从千余年的科举到一朝废科举,从过去的私塾书院、太学国子监到现在的小学、中学、大学,这是一场真正意义上的革命,一场不流一滴血的革命。这场革命不只在校园、教室里发生,而且影响了整个文明的进程。几千年来积累起来的那一整套跟世道人心、王朝统治相匹配的教育模式,在近代中国的剧烈变化中,被冲垮了。这是教育血统和内核的打破和重建,对中国人造成的冲击,远比暴力革命大得多。

教育的本质,是要寻找一个人生命的自我成全

记者:梳理现代教育的起源,是为了对现有的教育有好的启示。您觉得现在的教育存在什么问题,什么才是真正的教育?

傅国涌:我曾于1987年到1989年在一个乡村中学当语文老师,离开学校已三十年,对现在的教育情况不是特别了解。但我相信,任何时候我们都应该不忘教育的本质。教育是什么?我们也许无法给出一个确定的答案,但是我们至少可以知道教育不是什么,我想说的是——教育不是指鹿为马,也不是指马为鹿,教育就是指马为马,指鹿为鹿,马有马的真善美,鹿有鹿的真善美,在指马为马,指鹿为鹿的过程中,即包含了人类追求真、善、美的全部渴望和努力,教育就是要在时间的不断变化中寻求不变的价值。

“教”“育”二字连用,在《孟子》“得天下英才而教育之”一语中就出现过,但并不是一个专用名词,日本明治维新之后的新汉语开始赋予“教育”现在的内涵,我们是直接从日本引入的。朱光潜说,“教育”在西文中源自拉丁语,原文是“抽出”,即“启发”的意思,教育的目的就是启发人性中求知、想好、爱美的天性。真善美俱备,人生才完美,人生来就有这些需要,只有教育才能使这些需要尽量生长、发展起来。因此我们可以说,教育的本质,是要寻找一个人生命的自我成全。

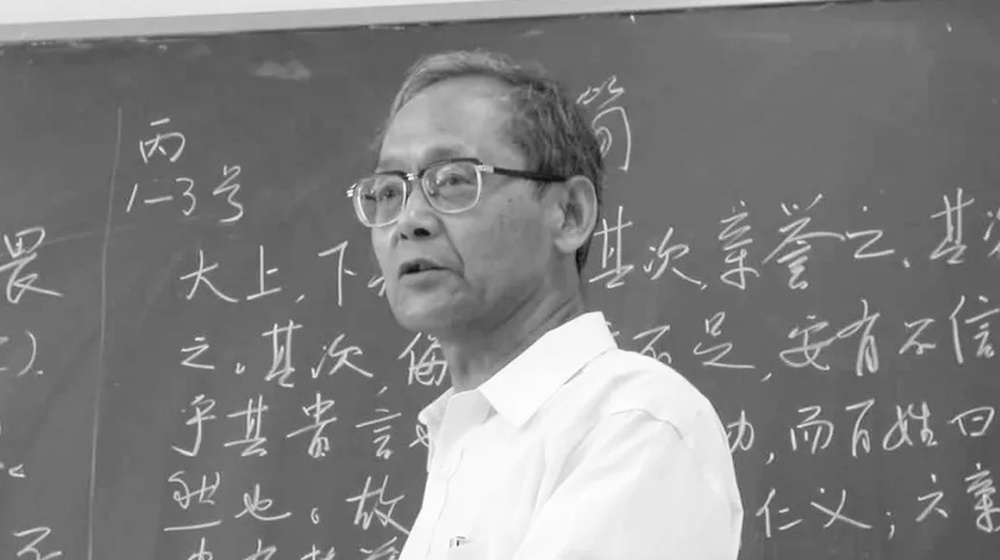

记者:作为您的教育实践项目,“国语书塾”的缘起及现状如何?

傅国涌:“国语书塾”始于去年10月7日,到现在刚好一年。目的很简单,就是与童子一起读书。刚开始找了十几个小孩,最小的三年级,最大的六年级,现在有三十几个小孩。我们读书分在家读和走出去读,也就是“行万里路”和“读万卷书”相结合,我会带着孩子们到富春江与严子陵、郁达夫对话,到兰亭与王羲之对话,到绍兴与鲁迅对话,到清华与陈寅恪对话,会在希腊读普罗米修斯,读荷马史诗,在比萨斜塔与伽利略对话,在但丁的家门口诵读《神曲》。最近的10月1日我还带着孩子们到北大红楼旧址演了一出戏,接下来我们还要开戏剧教育课和演讲与辩论课。一年来,我发现孩子们的表现超乎想象,无论在背诵、阅读,还是写作上,孩子们都有巨大的潜力。

在这个过程中,我也跟着孩子们一起读了一些原本不会读的书,《苏菲的哲学课》《和孩子一起读的艺术史》等等,都让我很有收获。五十岁开始带小孩读书,过去五十年仿佛归零,我体会到了与孩子一起成长的生命的大欢喜。

漫绘:孙婷婷 编辑:江丹 校对:杨荷放