作者:牛国栋

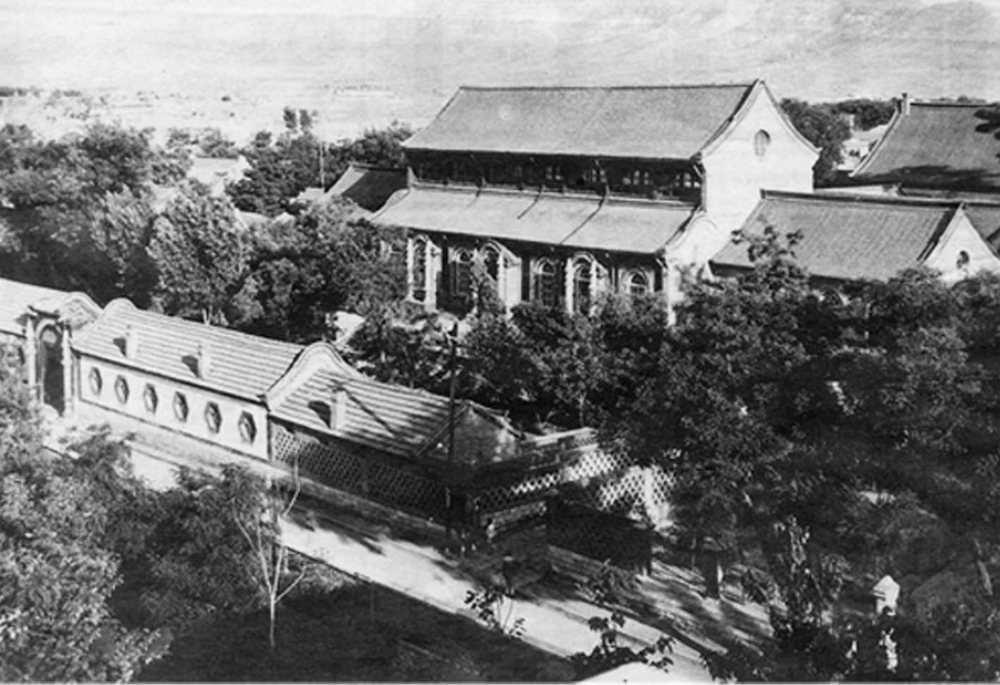

1947年的广智院鸟瞰

1947年的广智院鸟瞰

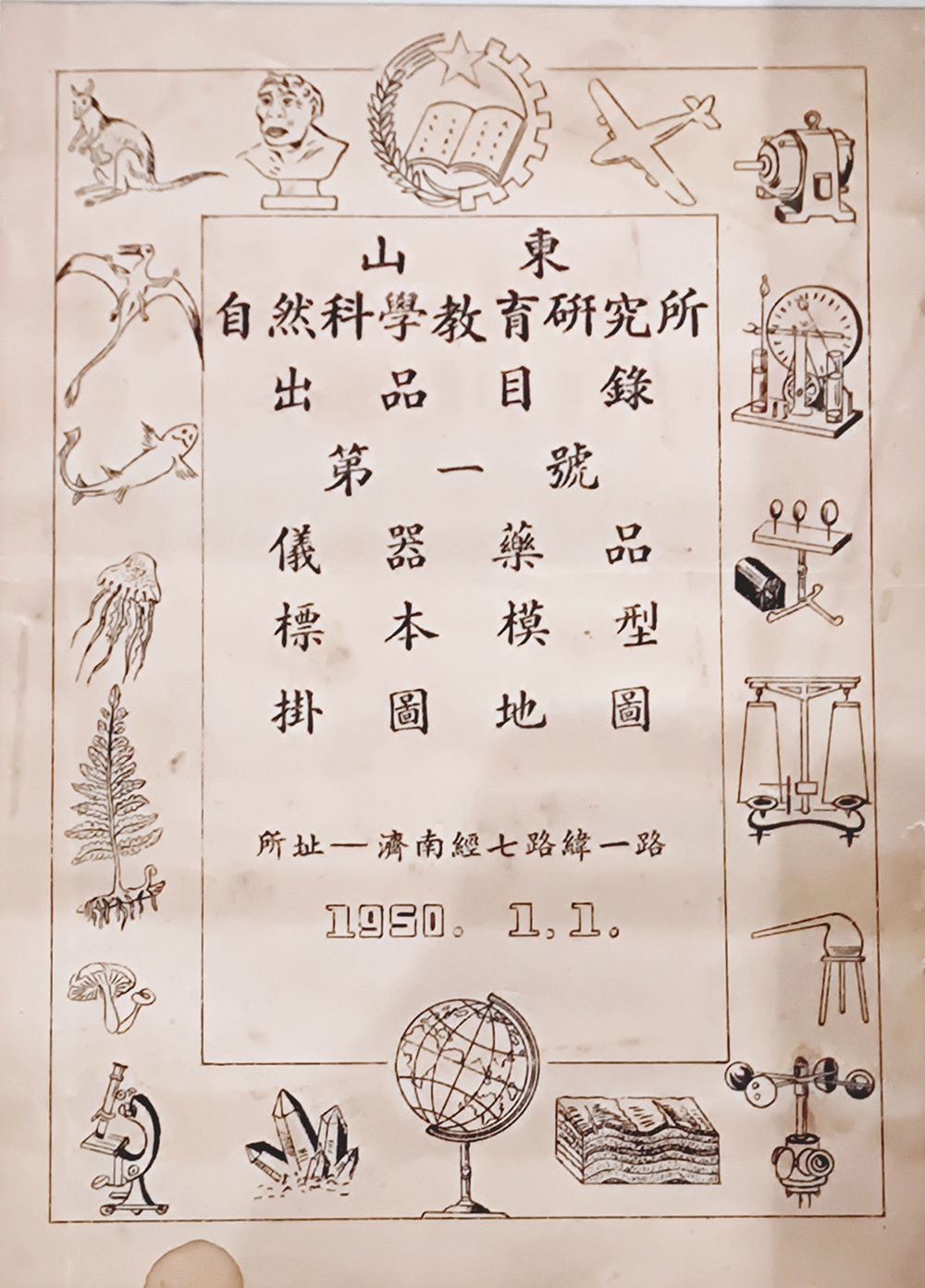

父亲入职科教所

1950年1月,父亲牛继曾(1932——2000)从省立济南中学毕业不久,入职山东自然科学教育研究所,父亲和他的同事都简称其为科教所。听父亲说,这一机构1949年1月在已属解放区的益都(今青州)成立,三个月后随山东省人民政府迁至济南,所址在经七路纬一路,所长徐眉生、副所长秦亢青。

徐眉生早年毕业于北平高等师范学堂生物系,20世纪20年代,他在山东省教育厅教育训练班任教,1928年10月赴临沂任省立五中校长。在他带领下,仅四五年时间,这所中学便成为鲁东南地区最有影响力的学府。徐眉生熟悉教育,他发起成立科教所的主要目的和职能便是搜集、研究和制作数学、物理、化学、历史、地理等教学仪器、自然标本、模型,以及地图及科普挂图等,为教育科研服务。

科教所设理化、生物、地学、编绘四个组,其中编绘组长由吴天墀担任,他从事教育工作多年,20世纪20年代曾任山东大学工科讲师。在他牵头下,编绘组与生物组默契配合,在两年时间内,绘制了十几种科普及教学成套挂图,其中有《从猿到人》《人体生理卫生》《脊椎动物》《孢子植物》《裸子植物》《种子植物》《被子植物》《海洋》等,其题材内容、手绘技法、色彩运用等,均受到省内外科普、教育界同仁好评,尤其是《从猿到人》和《海洋》等系列挂图,列入“介绍自然科学常识挂图”系列,采用进口道林纸彩印,由上海新亚书店出版,中国科技图书联合发行所总发行,并在汉口、重庆和贵阳分销,成为华东、华中和西南区域中学形象化教学之利器,也使科教所在新中国初期的科普教育界小有名气。

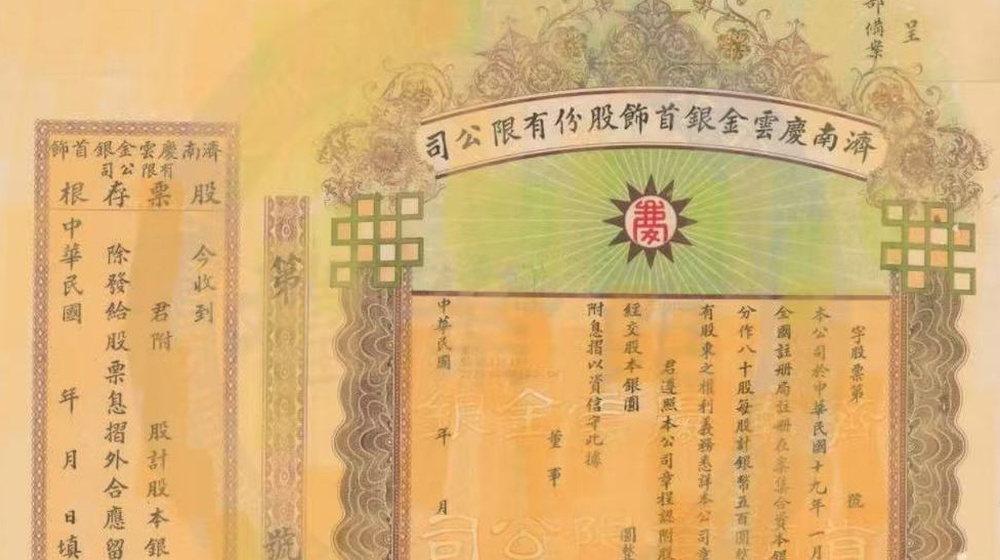

省科教所出品广告

省科教所出品广告

公余之暇,吴先生尤擅画虎。父亲晚年曾撰文《北方“虎王”吴天墀》,发表在1994年的《春秋》杂志上,并被收录于山东美术出版社出版的《画家吴天墀》和中国文史出版社出版的《吴天墀画集》中,专门论述其绘画成就。

新中国第一代博物馆人

1952年10月,全国文化教育机构进行调整,省文教厅决定,由科教所接管私立广智院,合并改组为山东自然博物馆筹备处,包括父亲在内的全所47人搬至广智院办公,与广智院留守副院长袁叶如等12人共同组成工作团队,两家机构拥有的各种标本、仪器、资料等3215件都成为筹备处藏品。正是从这一时期开始,父亲遂成为省博物馆前身的首批职员,成为新中国第一代博物馆人。他目睹并亲身经历了省博物馆由创建之初到蓬勃发展的过程。他四十三年的职业生涯中,除两年到省文物总店任职外,绝大部分时光是在广智院度过的。

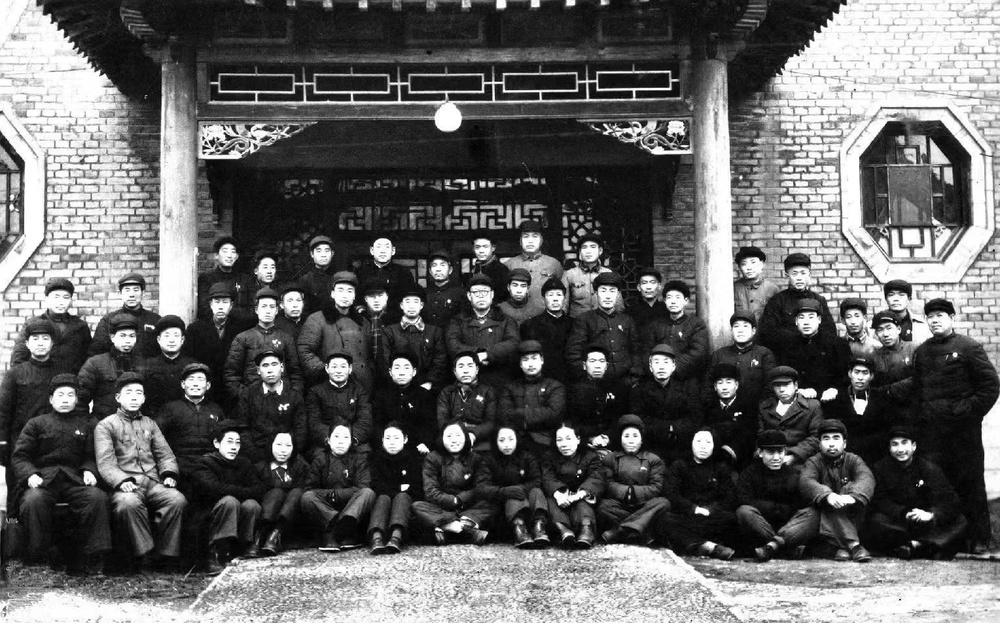

1952年12月19日,山东自然博物馆筹备处全体人员在广智院小礼堂前合影

1952年12月19日,山东自然博物馆筹备处全体人员在广智院小礼堂前合影

广智院始建于1904年,由英美基督教机构投资,其主要功能是展览展示、宗教礼仪与科普教育,其收藏及陈列内容分为天文、地理、矿物、动物、植物、历史、艺术、文物等十三大类、两千余组,万余件藏品。胡适、老舍、陈嘉庚、王大珩等文化学者都曾来此参观并给予很高评价。这里遂成为我国早期具有社会影响力的私立博物馆之一。

民国时期广智院展厅外景

民国时期广智院展厅外景

广智院不仅展陈内容丰富,其建筑形式及功能设置也颇为考究。房舍采用中国传统庭院式对称布局,坐南朝北,南高北低,南依圩子墙,北靠老城腹地。其中陈列大厅空间高阔,屋顶设有大面积采光井和玻璃天窗,采光充足,易于通风,有利陈列与观赏。南段小礼堂,精巧别致,有两层座席,可同时容纳六百人,与旧军门巷新华电影院规模相同,直到新中国成立前夕仍放映电影。

院内步道系统采用中轴线设计,从北大门进入,经展厅室内引廊、室外连廊及鹅卵石径等将各幢单体建筑空间串联。建筑采用砖木结构,青砖灰瓦,翘檐花脊,辅以砖雕、石雕等装饰造型。每座建筑底部为半地下室,旨在防潮,并配有完备的排水系统。院东西两侧为透景花墙,与院外隔而不堵、透而不露。房前屋后及道路两旁芳草如茵、百花争妍,西方园林中的绿篱、“爬墙虎”被广泛栽植。

民国年间广智院展厅内景

民国年间广智院展厅内景

1953年10月18日,文化部文物局副局长王冶秋来济南,在广智院小礼堂作了题为“怎样办博物馆”的报告。他作为新中国文博事业的开拓者和奠基人,对地志博物馆的性质、特点和任务进行了深入浅出的阐述,这对父亲影响很大,父亲曾撰文《忆冶秋局长在山东省博物馆的言谈》,收录国家文物局编,文物出版社1995年10月出版的《回忆王冶秋》一书中。

王冶秋讲话第二天,文化部即批准山东省人民政府文物管理委员会(简称省文管会)的陈列、文物保管部分与省自然博物馆筹备处合并,成立山东省博物馆筹备处,省文管会主任张静斋兼任筹备处主任,王献唐、徐眉生、秦亢青任副主任。省文管会驻地世界红卍字会济南道院旧址及所藏文物遂划归省博物馆筹备处。

济南道院建于20世纪三四十年代,与广智院相同的是,也地处南圩子墙内,占地1.61万平方米,为仿古宫殿式建筑群,院落四进,坐北朝南,对称布局,建筑精细,多为琉璃瓦覆顶,气势恢宏。最后一进院落主要建筑晨光阁(后改名文光阁),系全院制高点,三檐三层,是当时济南两道城墙以内的最高建筑。整座建筑群堪称民族建筑风格与近现代工艺完美结合的典范。

从这时起,馆内人员称广智院旧址为东院,称济南道院旧址为西院,而济南道院附设化育小学旧址则谓之西小院。在当时各省市文博系统“一穷二白”的情况下,能拥有如此规模的馆舍,令省内外同行羡慕不已。

1954年8月15日,文化部文物局正式确定山东省博物馆筹备处为全国省级地志博物馆试点单位,这一天被视为山东省博物馆建馆纪念日。1956年底,正式任命徐眉生为山东省博物馆馆长,秦亢青为副馆长。

省博物馆的中坚力量

省博物馆筹备处的组成,绝不仅是展览场馆及藏品的叠加与扩充,更是专业队伍的壮大和提升。有了考古、古代文献研究及金石书画鉴定等专业学者的加盟,博物馆从业队伍如虎添翼。王献唐即为山东文博发展史上的标志性人物。

王献唐早年就读青岛礼贤书院,先后在济南《山东日报》和《商务日报》任编辑。1929年任省立图书馆馆长,兼任山东通志局筹备主任和齐鲁大学讲师。他一生勤于著述,身有遗稿数百万言。他长于文物鉴定,精于目录学,诗、书、画、印功力深厚。全面抗战爆发后,为使馆藏古籍善本、书画与金石器物精品免于战火,他与时为省图书馆编藏部主任屈万里及工友李义贵,护送文物精品南迁,历时一年零一个月,行程七千里。1950年冬,这批文物完好无损,完璧归赵,后成为省博物馆藏品。

为筹备“山东地志陈列”展览,王献唐主持了历史部分的陈列主题结构设计,并对陈列大纲多次提出具体修改意见与建议。1956年2月13日,山东省地志陈列在西院正式对外开放,这是新中国成立后举办的第一个大型地志展览,在全国文博界引起强烈反响。文化部文物局在济南举行了具有现场会性质的全国地志博物馆工作经验交流会,这也标志着省博物馆正式对外开放。

山东地志陈列开幕后,观众络绎不绝

山东地志陈列开幕后,观众络绎不绝

当时文博专业人才匮乏,文化部文物局遂与北京大学历史系、中国科学院考古研究所在北大联合举办考古训练班,1952年4月至1955年共举办四期,每期三个月,山东先后派出杨子范、王思礼、台立业、刘云生等人参加,他们后来都成为省博物馆的中坚力量。1956年9月,父亲赴北京周口店参加中国科学院古脊椎动物与古人类研究所举办的首期古生物化石发掘与修复培训班,为期三个月。并于次年在北京参加了长达一年的首都历史与建设博物馆筹建工作,这些都使年轻时的父亲得到很好历练。

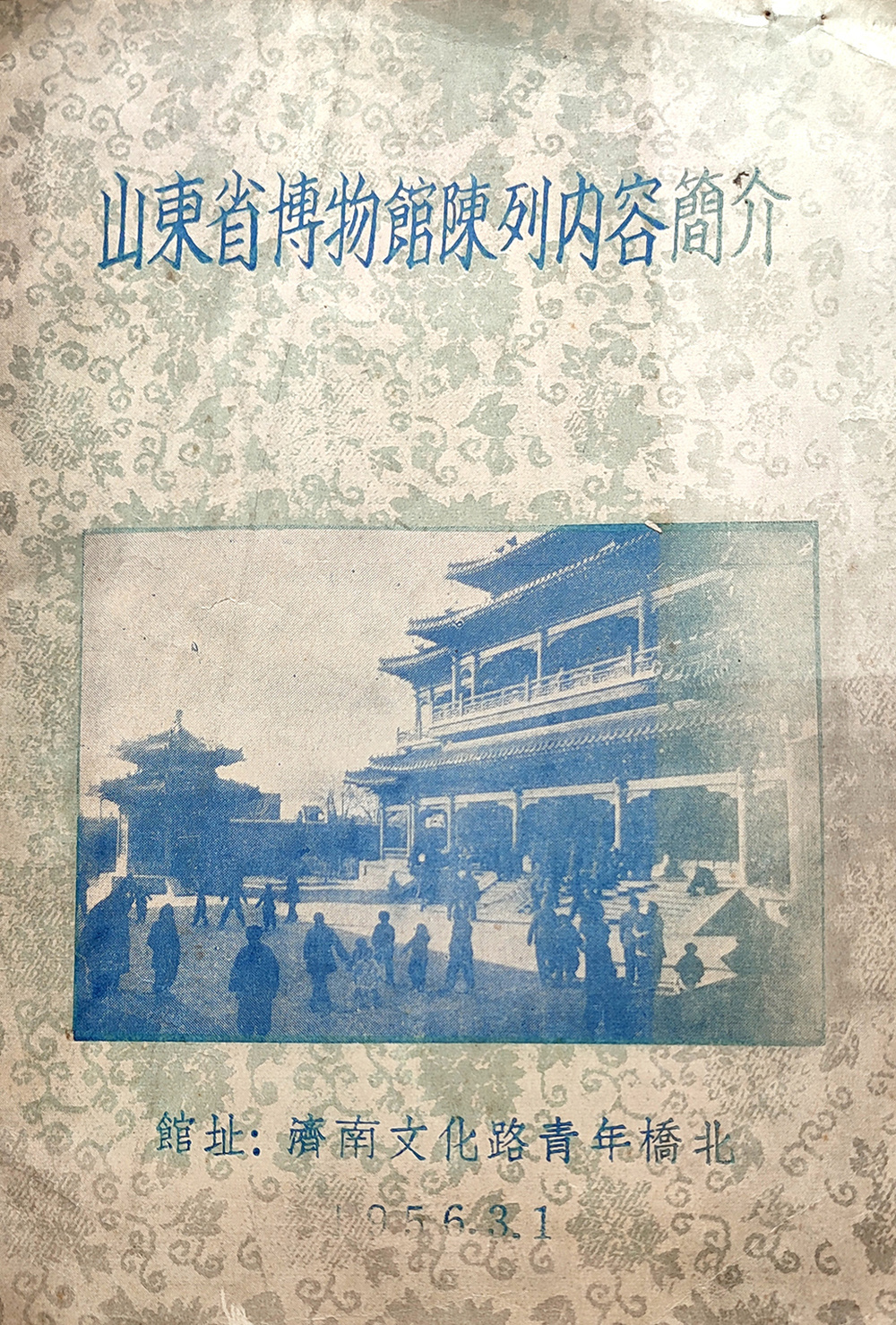

这是笔者收藏的1956年3月1日印发的《山东省博物馆陈列内容简介》

这是笔者收藏的1956年3月1日印发的《山东省博物馆陈列内容简介》

1958年春,父亲作为省博第一批下放干部去了桓台索镇。临行前馆里组织简朴的欢送仪式并在西院合影留念。父亲个子高,平时合影时总是站后排或靠边,而这次胸前佩戴大红花的他站到头排中间位置,两位馆领导退到第二排,以示对下放干部的鼓励。

在博物馆各项业务中,父亲从事最多的是陈列工作。1959年7月,父亲参与山东革命史新民主主义时期部分的展览陈列。1963年至1977年期间,他任陈列组(后改为部)副主任、主任,主持举办了“山东近百年史”展览,弥补了基本陈列一段历史空白。1972年上半年,父亲主持“山东文物展览”各项筹备工作,展览于5月23日对外开放,这是自1966年5月省博闭馆六年后的第一个展览。1975年,由父亲主持了《山东革命文物》展览。

1982年12月,山东省博物馆学会成立大会暨首届学术讨论会在济南举行,父亲当选为首任秘书长,并编辑出版了首期学会会刊。1983年3月,父亲在中国博物馆学会首届学术讨论会上的论文《略谈博物馆学的组成部分——陈列学》收录文物出版社出版的《博物馆学论文集》。

父亲还参与业务培训工作,曾到淄博临淄,为北京大学历史系举办的考古短训班讲授革命文物专题课;到文化部文物局泰安培训中心,向全国各地的学员们讲授“博物馆学陈列工作”和“中国当代博物馆学概要”。

1989年4月,父亲撰写的《山东省博物馆陈列体系基本构想》,收录山东教育出版社出版的《博物馆学会与博物馆工作》一书,成为博物馆陈列的基本依据与重要参考。父亲与他人合编的《山东文物纵横谈》和《山东近现代画史》,分别由中国广播电视出版社和中共党史出版社出版。

(本文照片除署名外均源自山东博物馆相关史料)

编辑:徐征 校对:冬平