作者:牛国栋

又至重阳节,来登古历山。秋光如画里,夕照返林间。场圃人皆醉,烟霞我独闲。幽情何处写,聊琢小诗还。

——【清】觉罗廷奭

旧历九月初九,也称重九。《易经》定九为阳数,重阳之说由此而来。古人认为,这一时节“清气上扬,浊气下沉”,于是此时登高、赏菊、插茱萸、饮菊花酒、吃花糕等民俗事项蔚成风气,以求畅享清气,祛病消灾,延年益寿。而济南人便将重阳登高的理想之地选择在了千佛山。

千佛山不高,海拔仅285米,却是俯瞰有“盆地”之称的济南老城的制高点。如果说当年“老残”刘鹗在城北大明湖畔南观“佛山倒影”,仰望千佛山,与他同时代的诗人毛在则登上了千佛山顶俯瞰济南城,其诗中道:“层台矗突倚云孤,把酒凭栏望眼殊。山色独怜华不注,水光遥见大明湖。郊原绿遍皆生意,城市苍茫入画图”。居高临下,放眼城郭,便是千佛山带给人们的“上帝视角”。平日如此,重九登高更如此。

千佛山庙会历史悠久。早在晋代,这里每年都举行消灾避祸的“迁袯”(一说仙袯)仪式,此山也有“迁(仙)袯山”之名。南北朝时期,人们已经习惯于重阳时节来此登高、赏菊、饮酒、插茱萸。

晋代陶渊明在其《九日闲居》诗并序中说:“余闲居,爱重九之名。秋菊盈园,而持醪靡由,空服九华,寄怀于言”,进而诗中说“世短意常多,斯人乐久生,日月依辰至,举俗爱其名”,“酒能祛百虑,菊解制颓龄”。这几句诗的大意是,人生短暂且无常,但人们都希望长生不老。岁月流转,人们都喜欢重阳这个美好的节日。美酒可消除种种忧虑,菊花令人益寿延年。菊花被古人视为长寿之花,自然也是长寿的象征。

唐时确立伏羲、黄帝、炎帝为“三皇”,元成宗年间,规定每年三月三、九月九举国各州、府、县都要祭祀“三皇”。济南便将祭祀“三皇”的主场设在千佛山。后来的重阳祭祀活动逐渐演变成为集佛事、娱乐、物资交流、餐饮与游览观光为一体的民俗事项。

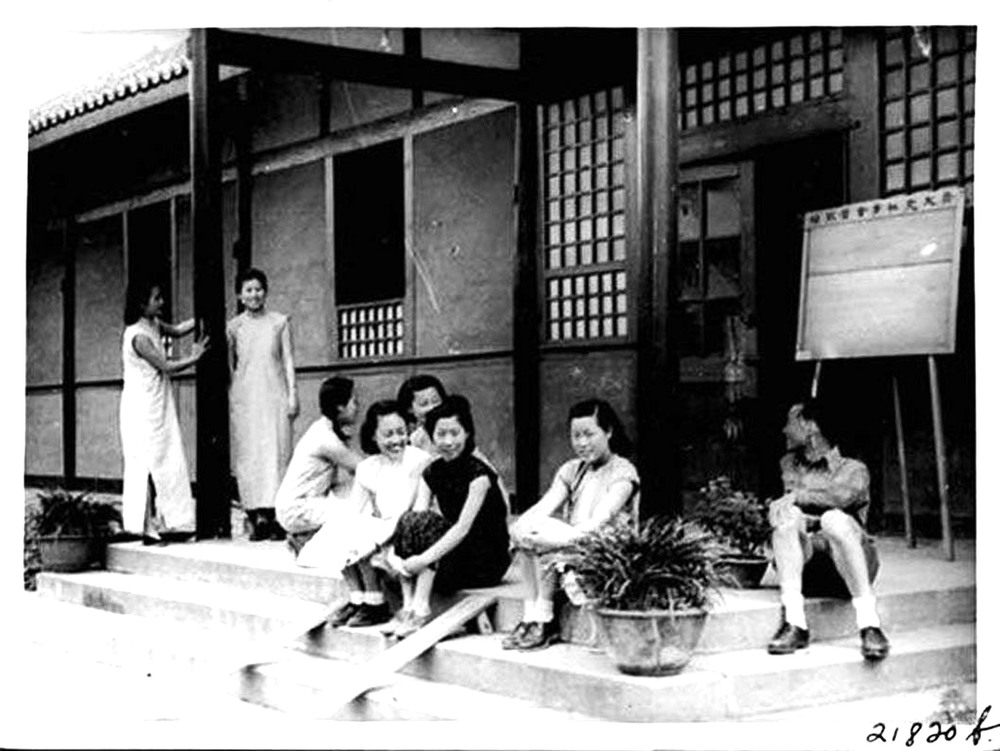

1927年刊行的《济南快览》载:“重阳节,登千佛山以临高,归饮茱萸酒”。1934年出版的《济南大观》则有“季秋月九日,作菊糕,登高。是日济南市各界人士邀友聚饮千佛山,车水马龙,途为之塞,并有山轿可乘登顶”的记述。

所谓菊糕,济南人称花糕,是旧时重阳节令主食,以发面制作上锅蒸熟而成。其中有单层与多层之分,单层的在花糕上插上红枣和栗子,两层以上的则在每层中间加入枣栗,人口多且有条件的家庭会做九层,像座小宝塔,以此契合重九之意,而吃糕则寓意登高。在这个时段,花糕既是特色食品,也是街坊邻居、亲朋好友之间相互走动的伴手礼。

上面提到的山轿,其实就是家用的竹椅子,两侧捆绑两根长木棍,前后两个把手间有襻带,分别套在前后两个抬轿者的肩膀上,省力还防脱手。1930年代,济南府有关部门为保障服务,制定了山轿收费标准及相关规定,要求轿夫必须是二十岁以上四十岁以下,且身体健康者,轿身轿杆必须坚固,轿夫收取工费外,不得索要酒资,一人山轿价目自南圩门(今朝山街南口)至千佛山根价洋六角,由南圩门至山顶价洋一元贰角,由山根至山顶价洋八角。

1956年10月,时任中国历史博物馆研究员的沈从文自北京出差来济南,在位于广智院旧址的省博物馆的一座小楼上住了六天,其间他给妻子张兆和写了八封家书,主要描述济南见闻,而第八封信中记述了他去千佛山时恰逢庙会的热闹景象。

令他没有想到的是,千佛山庙会“原来像赶街子(即赶集)一样,有万千人在登高!山路两旁,是各种各样的地摊,还有个马戏团在平坡地进行表演,喇叭嘶嘶懒懒地吹着,声音和三十年前一样!还有玩戏法的,为一件小事磨时间,磨得上百小观众心痒痒的。卖酒的特别多。此外还有卖篮子箩筐等日用品的,可知必有主顾。真正最有主顾的是成串柿子。山路转折处还有好些提大篮子的,篮中物扑鼻香,原来是卖烧鸡的,等待主顾登高饮酒吃用,一定也有主顾。只是作诗的怕已极少。路旁还有好些茶座酒座。学生还排队吹号击鼓来玩,看样子,还很兴奋!”

他朴实而绘声绘色的话语道出那时庙会的大致内容。他所说的“最有主顾”的柿子也恰恰是庙会的一大亮点。济南南山盛产柿子、核桃、栗子、山楂、红枣、梨、桃和石榴。每至重阳时节,山民们便不约而同赶着牛车、马车或驴车,或拉着地排车,或手提肩挑,将各色山果集中搬运到千佛山上,沿着登山盘道铺展开来,摆摊设点,尤其是一个个橙红色的柿子摊,无疑成为庙会的主角儿。其中有济南人称之为“大盒柿”的脆柿子,也有被叫作“喝蜜的”绵软的小柿子,还有裹着一层白色糖霜的柿饼,无论哪种,都是那样甜美,那样沁人心脾。正是因为柿子交易红红火火,这庙会也曾经有过“柿子会”的别称。

也许,柿柿(事事)如意,柿柿(事事)顺心,才是赶会的人们共同的祈盼。

编辑:徐征 校对:杨荷放